Partikelsimulationen gehören seit Jahrzehnten zu den faszinierendsten Bereichen der Computergrafik und Physiksimulationen. Ihre Anwendung reicht von wissenschaftlichen Modellen bis hin zu künstlerischen Darstellungen und Videospielen. Während physikalisch korrekte Modelle zahlreiche etablierte Methoden bieten, lädt die Simulation sogenannter "lebender" Systeme zu neuen Herangehensweisen ein, die über traditionelle Gesetze hinausgehen. Die Particle Life Simulation mit WebGPU im Browser bildet genau so ein innovatives Experiment, bei dem sich biologieähnliche, organisch wirkende Bewegungen und Interaktionen auftun, die mit physikalischen Modellen nur schwer zu erklären sind.Ein einzigartiger Aspekt dieser Simulation liegt in der Anwendung asymmetrischer Kräfte zwischen Partikeln.

Im Gegensatz zur klassischen Physik, in der Kräfte stets paarweise und in entgegengesetzte Richtungen wirken, werden hier Kräfte bewusst asymmetrisch definiert. Das bedeutet, dass Partikel A Partikel B anziehen kann, während Partikel B Partikel A entweder schwächer anzieht oder sogar abstößt. Dies widerspricht dem dritten Newtonschen Gesetz und führt zu einem Energiezufluss, der der Simulation ihre besondere Dynamik verleiht. Dieses Prinzip ahmt das Verhalten lebender Organismen nach, die dauerhaft Energie durch Stoffwechselprozesse aufnehmen und damit ihre Bewegungen antreiben. Auf diese Weise entstehen bereits aus simplen Formeln komplexe Verhaltensmuster wie Flucht, Verfolgung oder Gruppendynamiken, die an biologische Systeme erinnern.

Technisch realisiert wird die Simulation als punktbasierte Physik, wobei jeder Partikel durch seine Position, Geschwindigkeit und Typ klassifiziert wird. Verschiedene Partikeltypen interagieren nach individuell definierten Regeln, wobei zwei Arten von Kräften im Mittelpunkt stehen: die Interaktionskraft und die Kollisionskraft. Während die Interaktionskraft je nach Parameter sowohl anziehend als auch abstoßend wirken kann, garantiert die Kollisionskraft stets eine Abstoßung bei sehr engem Abstand, um das Ineinanderfallen der Partikel zu verhindern. Beide Kräfte nehmen linear mit zunehmendem Abstand ab und wirken nur innerhalb einer begrenzten Reichweite, was die Berechnung effizienter gestaltet.Eine besondere Herausforderung insbesondere bei großen Partikelmengen ist die Berechnung der Kräfte zwischen allen möglichen Partikelpaaren, denn eine naive Umsetzung skaliert quadratisch mit der Partikelanzahl.

Selbst moderne CPUs stoßen da schnell an ihre Grenzen. Hier kommt die GPU ins Spiel, welche durch massive Parallelisierung gerade bei solchen Aufgaben enorme Vorteile bietet. Die Wahl fiel dabei auf WebGPU, eine moderne Grafik- und Rechen-API, die ohne die alten Nachteile von WebGL auskommt und gleichzeitig im Browser lauffähig ist. WebGPU ermöglicht die Ausführung von Compute-Shadern, die komplexe parallele Berechnungen direkt auf der Grafikkarte übernehmen können, was eine bisher im Web kaum gesehen Performance gewährleistet.Die Simulation wird in mehreren Schritten durchgeführt.

Zunächst werden die Partikel in einem zweidimensionalen Raum verteilt, der durch Grenzen definiert ist. Im ersten Schritt der Berechnung erfolgt die Interaktionsphase, bei der für jeden Partikel die auf ihn wirkenden Kräfte ausgerechnet werden. Um die Effizienz weiter zu steigern, wird das Gebiet in ein rasterförmiges Gitter unterteilt, wobei einzelne Zellen jeweils nur Partikel in einem gewissen Umkreis beinhalten. So können Kräfte nur innerhalb benachbarter Zellen berechnet werden, um unnötige Berechnungen über große Distanzen zu vermeiden. Diese Sortierung der Partikel in Zellen erfolgt durch sogenannte Spatial Hashing Algorithmen, die mit atomaren Operationen auf der GPU umgesetzt werden.

Die Berechnung der Zellgrenzen erfordert die Nutzung sogenannter Prefix-Summen (Parallel Prefix Sums), ein bekanntes paralleles Algorithmenverfahren, welches dazu dient, die Startindices der Zellen in einem zusammenhängenden Partikel-Array zu ermitteln. Obwohl dieser Schritt naturgemäß eine Reihe von sequentiellen Abhängigkeiten aufweist, wird er auf der GPU mit einem ping-pong Puffersystem und mehrfachen Iterationen realisiert, das trotz seiner Einfachheit sehr performant arbeitet.Sobald die Kraftberechnung für jeden Partikel erledigt ist, werden die Positionen und Geschwindigkeiten der Partikel mittels eines semi-impliziten Euler-Integrators aktualisiert. Dieser Schritt inkludiert auch eine Reibungskomponente, die schleichend Energie aus dem System nimmt, um einer unkontrollierten Beschleunigung und damit dem Auseinanderdriften der Partikel entgegenzuwirken. Zusätzlich werden Randbedingungen umgesetzt, die Partikel entweder am Verlassen des Simulationsbereichs hindern oder einen zyklischen Übergang ermöglichen.

Das Rendering der Partikel ist ebenfalls eine ästhetische Herausforderung. Die Simulation setzt auf eine klare Visualisierung der einzelnen Partikel in Form von perfekt gezeichneten Kreisen, die mit Hilfe von Vertex- und Fragment-Shadern auf der GPU erzeugt werden. Dies wird effizient realisiert, ohne dass die Partikeldaten dupliziert werden müssen, indem die Shader auf Partikelinformationen direkt im Speicher zugreifen. Um die Darstellung noch anschaulicher zu gestalten, wird ein zusätzlicher Glow-Effekt verwendet, der subtil die Lebendigkeit und Energie der simulierten Partikel hervorhebt. Für sehr kleine Partikel, die unter einem Pixel groß sind, wird anstelle der Kreisdarstellung eine leicht modifizierte quadratische Darstellung verwendet, die für mehr Stabilität und weniger Flackern sorgt.

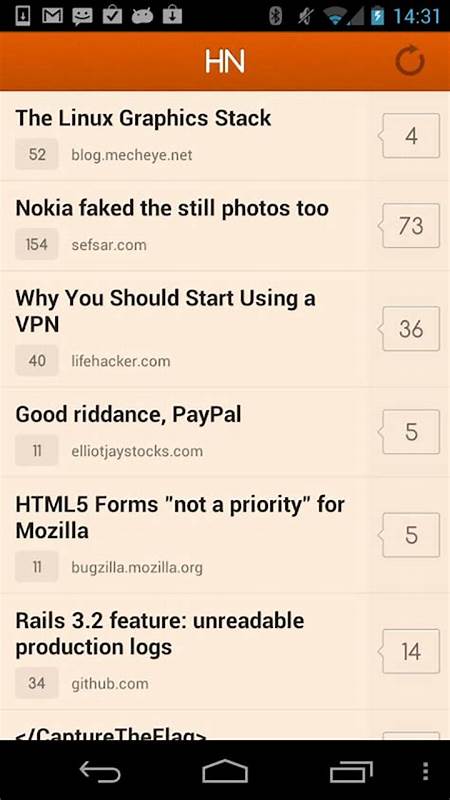

Ein bemerkenswerter Vorteil der Nutzung von WebGPU ist die Möglichkeit, die gesamte Simulation und Darstellung direkt im Browser ohne Installation oder Plugins durchzuführen. Zwar ist WebGPU aktuell noch experimentell und erfordert eventuell die Aktivierung bestimmter Browser-Flags, doch es zeigt bereits heute, wie zugänglich komplexe und performante Simulationen ins Web gebracht werden können. Die Performance auf handelsüblichen Grafikkarten, wie etwa einer GeForce GTX 1060, erlaubt die Echtzeitdarstellung von tausenden Partikeln mit fließenden Bewegungen und komplexen Mustern.Die Particle Life Simulation bietet dank der vielfältigen konfigurierbaren Kräfteinstellungen und unterschiedlicher Partikelarten immer wieder neue, teils überraschende Muster. Weniger Partikeltypen führen zu kohärenteren, großflächigen Strukturen, während eine größere Vielfalt zu dynamischen, lokalen Wechselspielen und lebendigen Mikroumgebungen führt.

Durch Anpassung äußerer Parameter, wie der Reibung, lassen sich Zustände ähnlich der simulierten Abkühlung von physikalischen Systemen nachahmen, was zusätzliche Variabilität ermöglicht.Die Kombination aus einfacher mathematischer Modellierung, modernster GPU-Programmierung und browserbasierter Umsetzung eröffnet ganz neue Möglichkeiten in Wissenschaft, Kunst und Education. Nutzer können über eine Weboberfläche mit Parametern experimentieren, eigene Regelwerke laden oder speichern und so nicht nur die systemischen Eigenschaften verstehen lernen, sondern auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen.Insgesamt ist die Particle Life Simulation mit WebGPU ein hervorragendes Beispiel für die Verschmelzung von theoretischer Forschung und moderner Webtechnologie. Sie zeigt eindrucksvoll, dass die Grenzen des Machbaren im Browser längst weiter entfernt sind, als viele vermuten, und dass lebendige Simulationen nicht nur auf herkömmlichen Desktop-Anwendungen beruhen müssen.

In Zukunft werden solche Technologien in vielen Bereichen zum Einsatz kommen und Simulationen für breite Nutzergruppen ohne komplexe Installationen zugänglich machen. Die Partikelsimulation im Browser ist dabei ein leuchtendes Vorbild, das stetig weiterentwickelt und von der Open-Source-Community mit Begeisterung aufgenommen wird.