Vibe Coding wird vielfach als eine aufregende Technologie gefeiert, die es theoretisch auch Nicht-Programmierern ermöglichen soll, komplexe Software und Anwendungen ohne tiefgehendes technisches Fachwissen zu erstellen. Die Idee, dass man mit Hilfe neuer Werkzeuge und vor allem Künstlicher Intelligenz eigene Spiele, Anwendungen oder automatisierte Prozesse gestalten kann, wirkt auf den ersten Blick revolutionär. Doch trotz dieses scheinbar großen Potenzials beobachten viele Experten und Community-Mitglieder, dass der Zuspruch unter Nicht-Programmierern bislang viel geringer ausfällt als erwartet. Doch warum ist das so? Welche inneren und äußeren Barrieren verhindern, dass viele Menschen diese neue Form des Programmierens für sich entdecken? Zunächst einmal muss verstanden werden, dass Programmieren mehr als nur das simple Aneinanderreihen von Befehlen darstellt. Das Programmieren ist oft die Umsetzung von Kreativität und detaillierter Planung, bei der die eigene Vorstellungskraft ebenso gefragt ist wie technisches Verständnis.

Viele Menschen könnten zwar grundsätzlich motiviert sein, eigene Spiele oder Anwendungen zu erstellen, doch viele scheitern an der Hemmschwelle, überhaupt erste Schritte in diese komplexe Welt zu wagen – selbst wenn Werkzeuge wie Vibe Coding einen Großteil der technischen Details vereinfachen. Ein zentraler Grund für die Zurückhaltung ist das fehlende Verlangen oder den Mangel an intrinsischer Motivation. Technische Fähigkeiten sind natürlich wichtig, doch noch entscheidender ist oft die Begeisterung und die innere Zielsetzung. Menschen, die keine leidenschaftliche Neigung zum Entwickeln oder Erschaffen von Software haben, sind häufig nicht bereit, die nötige Zeit und Geduld aufzubringen, die zum Erlernen selbst vereinfachter Tools notwendig sind. Das Erlernen eines neuen Skills, selbst wenn er simpel gestaltet ist, erfordert Durchhaltevermögen und ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz, welche bei Nicht-Programmierern häufig nicht vorhanden ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Verständnis der kreativen Komponente. So betonen viele Diskussionsteilnehmer, dass bei Projekten wie der Spieleentwicklung nicht die Programmierung an sich die größte Herausforderung darstellt, sondern das eigentliche Design, die Spielmechanik und die kreative Ausgestaltung der Inhalte. Nicht jeder Mensch bringt die kreative Neigung oder auch nur das Interesse mit, sich mit solch komplexen Problemen auseinanderzusetzen. Die Vorstellung, ein Spiel von Grund auf zu designen, mag für viele abschreckend sein oder als zu zeitaufwendig empfunden werden. Auch die Wahrnehmung der vorhandenen und bereits ausreichend guten Software spielt eine Rolle.

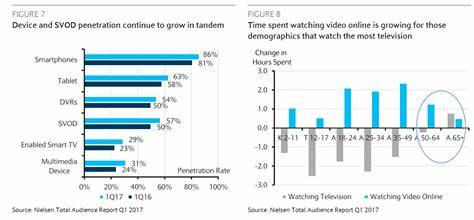

Für nahezu alle populären Anwendungen, Spiele und Werkzeuge existieren schon heute vielfältige und leicht zugängliche Angebote. Viele Menschen sehen daher keinen Bedarf, eigene Programme zu erstellen, da die bestehenden Lösungen bereits die meisten ihrer Bedürfnisse befriedigen. Dies führt zu der Einstellung, dass der Aufwand, eine eigene Software zu programmieren – auch wenn sie mit innovativen Methoden wie Vibe Coding entsteht – in keinem gesunden Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen steht. Zusätzlich wirkt die Fehlwahrnehmung der Komplexität und der notwendigen Schritte im Hintergrund von Vibe Coding abschreckend. Auch wenn Künstliche Intelligenz oder Low-Code-Ansätze viel automatisieren, bleibt die Herausforderung bestehen, Projekte richtig zu planen und die gelieferten Ergebnisse zu verstehen, gegebenenfalls zu korrigieren und anzupassen.

Hier ist oft ein gewisses Maß an technischem Grundwissen erforderlich, um den Code sinnvoll einzusetzen. Viele Nicht-Programmierer sehen deshalb eine versteckte Einstiegshürde, die sich nicht durch die bloße Verlockung neuer Werkzeuge aus dem Weg räumen lässt. Die Debatte berührt zudem psychologische Aspekte: Viele Menschen sind von Natur aus Konsumenten und weniger Schöpfer. Kreative Tätigkeiten erfordern aktive Initiative und Selbstmotivation. Wenn dies fehlt, ist auch das Interesse an Vibe Coding oder ähnlichen Technologien gering.

Ohne ein greifbares persönliches Ziel, das über reines Ausprobieren hinausgeht, fällt es schwer, sich langfristig auf die Materie einzulassen. Bemerkenswert ist auch, dass viele angesprochene Vorteile von Vibe Coding selbst stark technikaffine Nutzer oder Programmierer ansprechen, die ohnehin schon einen gewachsenen Bezug zur Softwareentwicklung pflegen. Für diese Nutzergruppe eröffnen sich Möglichkeiten, schneller und kreativer zu arbeiten. Für den breiten Nutzerkreis ohne Programmiererfahrung bleibt die Technologie dadurch jedoch abstrakt und schwer greifbar. Visuelle und künstlerische Bereiche zeigen ähnliche Muster: Während in Schulen Schreiben, Malen oder Musik schon früh gefördert wird, gelten Programmierkenntnisse bislang in vielen Bildungssystemen als optionales Fach.

Dies führt dazu, dass viele Menschen keinen unmittelbaren Zugang zur Programmierung und damit auch zu neuen Ansätzen wie Vibe Coding haben. Der Mangel an frühem und niedrigschwelligem Zugang erschwert die Adaption besonders im nicht-technischen Publikum. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das fehlende Interesse von Nicht-Programmierern an Vibe Coding eine komplexe Mischung aus mangelnder Motivation, fehlender kreativer Leidenschaft, wahrgenommener Komplexität trotz technologischer Vereinfachung und der Existenz schon gut funktionierender Softwarelösungen ist. Auch die gesellschaftliche Prägung und Bildungswege spielen eine Rolle, die Programmierwissen bislang nicht als breit geförderte Fähigkeit verankert haben. Für die Zukunft könnte sich das ändern, wenn Bildungseinrichtungen und Entwickler mehr Aufklärungsarbeit leisten, Vibe Coding in Alltagssituationen integrieren und es gelingen sollte, den kreativen Prozess noch einladender und greifbarer zu machen.

Dann könnten auch jene, die bislang nur Konsumenten waren, animiert werden, eigene Projekte zu verwirklichen – und so das Potenzial der Technologie bestmöglich auszuschöpfen.

![Academia to Agentic AI: Ion Stoica with Letta/MemGPT Founders [video]](/images/3D13EBC4-1292-40A9-8C8C-9A55C183177C)