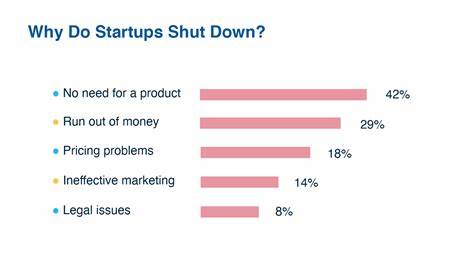

Die Gründung eines Startups ist ein spannendes Unterfangen, das mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden ist. Viele träumen davon, mit innovativen Ideen die Welt zu verändern und marktführend zu werden. Doch die bittere Realität zeigt, dass die meisten Startups letztlich scheitern. Die Gründe hierfür sind vielfältig, doch ein zentraler Aspekt, der oft übersehen wird, ist das Fehlen authentischer Nachfrage und die unzureichende Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Bedarf der Kunden in spezifischen Situationen. Das Konzept der authentischen Nachfrage spielt eine Schlüsselrolle darin, warum Innovation in manchen Fällen scheitert oder erfolgreich wird.

Klassische Modelle, die sich auf psychografische Merkmale, Kundenwünsche oder Schmerzen (Pain Points) konzentrieren, erweisen sich oftmals als wenig zuverlässig. Das Problem ist, dass Schmerzen oder Wünsche allein nicht garantieren, dass ein Kunde tatsächlich zu einem Produkt greift. Viele Menschen oder Unternehmen können erhebliche Probleme haben, doch diese lösen sie nicht zwingend durch den Kauf eines bestimmten Produkts oder einer Dienstleistung. Die Grenzen herkömmlicher Modelle machen es Gründern schwer, valide und verlässliche Annahmen über ihre Zielgruppe zu treffen. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert das Unternehmen Damballa, das Mitte der 2000er Jahre bahnbrechende Sicherheitssoftware gegen Botnet-Angriffe entwickelte.

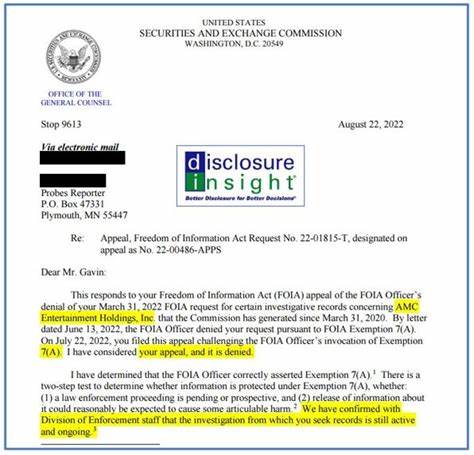

Trotz äußerst vielversprechender technischer Leistung, namhafter Interessenten wie eBay, vorab gezahlter Gelder und eines riesigen potenziellen Marktes gelang es dem Startup nie, echten, nachhaltigen Absatz – also authentische Nachfrage – zu generieren. Das Unternehmen verbrannte über 69 Millionen Dollar Risikokapital und wurde am Ende weit unter dem investierten Wert verkauft. Dieser sogenannte „Startup-Alptraum“ zeigt, dass selbst mit allen vermeintlichen Erfolgsvoraussetzungen eine Innovation scheitern kann, wenn ein zentrales Element fehlt: die nicht zu verneinende Nachfrage in konkreten Situationen. Genau hier setzt das Konzept der sogenannten „Situationen“ an. Statt sich auf Persönlichkeitsmerkmale von Kunden zu verlassen, richtet sich der Fokus darauf, in welchen konkreten Umständen eine Handlung – sprich: ein Kauf – unausweichlich wird.

Menschen und Unternehmen handeln nicht nur basierend auf dem, was sie sind oder wollen, sondern auch stark auf Basis der Situationen, in denen sie sich befinden. Dieses situationsbasierte Denken ermöglicht es Gründern und Innovatoren, jene Umstände zu identifizieren oder sogar zu schaffen, in denen der Kunde gar nicht anders kann, als das angebotene Produkt oder die Dienstleistung zu nutzen – ein Zustand, den die Autoren des Buches „The Heart of Innovation“ treffend als „not not“ umschreiben: „Man kann nicht nicht kaufen.“ Dieses Konzept hilft nicht nur, eine präzisere Definition von Produkt-Markt-Fit (PMF) zu formulieren, sondern beseitigt auch eine der größten Fallen im Innovationsprozess: die Selbsttäuschung. Gründer neigen dazu, übermäßig an der vermeintlichen Passgenauigkeit ihres Produkts festzuhalten, da sie die enormen Kosten ihres Engagements emotional binden. Die „not not“-Formel schafft eine klar definierte, schwer zu ignorierende Messlatte, um wirklich authentische Nachfrage von bloßen guten Absichten oder vorläufigem Interesse zu unterscheiden.

Es handelt sich somit um einen nützlichen Maßstab, der verhindert, dass Teams und Investoren wertvolle Zeit und Ressourcen in Produkte investieren, die sich nicht durch eine dauerhafte, unverzichtbare Kundenbindung auszeichnen. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass das Finden authentischer Nachfrage alles andere als trivial ist. Es reicht nicht, einfach potenzielle Kunden zu fragen, ob sie kaufen wollen. Stattdessen empfiehlt das Deliberate Innovation Framework den gezielten Einsatz von Methoden wie Situationendiagrammen, um das komplexe Geflecht aus Aktionen, Beziehungen, verfügbaren Ressourcen und Kommunikationskanälen in einem Kundenumfeld abzubilden. Diese klare strukturelle Analyse hilft dabei, „Lücken“ zu identifizieren, die das Kaufverhalten nachhaltig beeinflussen.

Solche Lücken oder „Gaps“ sind Momente oder Umstände, in denen die bestehende Situation unbefriedigend oder ineffizient ist und genau hier eine Lösung ansetzen kann. Ebenfalls zentral ist die proaktive Methode der „Documented Primary Interactions“ (DPI), die gründliche, systematische Interviews und Tests mit tatsächlichen Nutzern in ihren jeweiligen Situationen vorsieht. Anders als Standardbefragungen greifen DPIs auf reale, beobachtbare Verhaltensweisen zurück und setzen auf Experimente, die auch normabweichende Reaktionen provozieren, um echte Nicht-Gleichgültigkeit zu erkennen. Nur so lassen sich valide Ergebnisse über die wirklich vorhandene Nachfrage gewinnen und falsche Hoffnungen vermeiden. Durch dieses Vorgehen erkennen Gründer frühzeitig, ob ihre Innovation in spezifischen Situationen unausweichlich wird oder ob noch eine gravierende Barriere auf Kundenseite existiert.

Das Konzept fördert damit eine realistische, evidenzbasierte Herangehensweise an Produktentwicklung und Markteintritt – und ist damit mindestens genauso wichtig wie technische Exzellenz oder ein schlagkräftiges Team. Besonders eindrücklich wird die Bedeutung von authentischer Nachfrage an der Analyse des Aufstiegs von Vanguard, dem US-amerikanischen Vermögensverwalter mit Fokus auf Indexfonds, der es schaffte, passive Investmentstrategien weltweit zu etablieren. Der Erfolg von Vanguard beruht nicht auf einem offensichtlichen Schmerzpunkt, sondern vielmehr auf der Veränderung von default-Verhalten in der Finanzwelt; nach und nach änderte sich die soziale Akzeptanz zugunsten von passiven Anlageformen, sodass Investoren schlichtweg nicht anders konnten, als auf Indexfonds umzusteigen. Die daraus resultierende authentische Nachfrage entwickelte sich über Jahre und Jahrzehnte langsam, manifestierte sich aber schließlich unaufhaltsam. Dieses Beispiel zeigt, dass authentische Nachfrage auch ohne unmittelbaren Schmerz oder Wunsch entstehen kann – oft durch soziale Normen, Gewohnheiten oder regulatorische Veränderungen.

Für Gründer und Investoren bedeutet das eine massive Herausforderung: Wie kann man eine langfristig wachsende, aber noch unterschätzte Nachfrage frühzeitig erkennen? Wie kann man herausfinden, ob eine Innovation wirklich eine „not not“-Situation schafft oder ob sie nur den bestehenden Status quo ergänzt, ohne ihn zu destabilisieren? Die Antwort liegt in einer vertieften Analyse von Situationen und nicht nur in intuitiven oder allgemeinen Befragungen der Zielgruppe. Darüber hinaus zeigt sich, dass es nicht ausreichend ist, einfach ein großartiges Produkt zu haben oder ein offensichtliches Problem zu adressieren. Innovation benötigt einen strategischen Umgang mit Situation, Timing, sozialen Normen und Verhaltensänderungen. Die Fähigkeit, authentische Nachfrage vorherzusehen und situationsbezogen zu entwickeln, zeichnet daher besonders erfolgreiche Startups und Unternehmer aus. Sie konzentrieren sich nicht auf den Schmerz allein, sondern darauf, wie Verhalten sich durch spezifische Umstände unausweichlich verändern lässt.

Das sorgt übrigens auch für klare Handlungsanweisungen in der Praxis. Unternehmen sollten von Anfang an sorgfältig dokumentieren und analysieren, in welchen Situationen Kunden ihr Produkt verwenden (oder verwenden müssten) und wie sie mittels gezielter Interventionen solche Situationen schaffen oder zugänglicher machen können. Dadurch lassen sich auch Distribution, Marketing und Produktentwicklung viel zielgerichteter gestalten. Zudem hilft die Methodik quasi schonungslos dabei, schmerzhafte Wahrheiten zu akzeptieren und, wenn nötig, das Projekt frühzeitig abzubrechen, ehe jahrelang Ressourcen verschwendet werden. Das Konzept der Deliberate Innovation zeigt, dass Scheitern im Startup-Umfeld nicht nur oft eine Folge fehlender Marktreife oder schlechter Führung ist, sondern vor allem aus einem unzureichenden Verständnis von Nachfrage und deren Entstehung resultiert.

Viele sehr gute Produkte und Technologien sind deshalb auf der Strecke geblieben, weil sie keine „not not“-Situationen schufen oder diese nicht richtig zu deuten wussten. Zusammenfassend bietet das Herz der Innovation eine neue Perspektive auf die Erfolgschancen von Startups, indem es traditionelle Annahmen über Kundenbedürfnisse infrage stellt und den Fokus auf Situationen und authentische Nachfrage lenkt. Die Erkenntnisse helfen nicht nur Gründern, Produkte und Geschäftsmodelle zu bauen, die tatsächlich gebraucht werden, sondern auch Investoren, bessere Entscheidungen bei der Kapitalvergabe zu treffen – und damit letztlich Innovationen zu fördern, die wirklich eine nachhaltige Wirkung entfalten können. Für all jene, die an der Spitze der Startup-Landschaft stehen wollen, ist es unerlässlich, die Brille der Deliberate Innovation aufzusetzen, um so frühzeitig zu erkennen, wann echte Nachfrage entsteht und welche Situationen sie auslösen. Nur so lässt sich vermeiden, in teure, langwierige Träumereien zu verfallen und den teuren Fehler zu machen, auf Märkte zu setzen, die es in der notwendigen Form schlichtweg noch nicht gibt.

Dieser neue Ansatz schreibt nicht vor, dass Gründer jeden einzelnen Schritt meistern müssen, um erfolgreich zu sein. Aber er fordert sie auf, die wesentliche Herausforderung der Suche nach authentischer Nachfrage konsequent und methodisch anzugehen. Die Beherrschung dieser Kunst entscheidet maßgeblich darüber, ob eine Innovation der nächste große Erfolg oder ein weiteres Kapitel in der langen Liste der gescheiterten Ideen wird.