Die Erhebung von sensiblen Daten in Umfragen stellt eine besondere Herausforderung dar, insbesondere wenn die Befragten befürchten, ihre Antworten könnten Rückschlüsse auf ihre Identität oder ihr Verhalten zulassen. Gerade bei Themen wie Illegalität, sozialer Stigmatisierung oder politischen Einstellungen wollen viele Menschen nicht offen und ehrlich Auskunft geben. Um dennoch verlässliche Aussagen über die Grundgesamtheit treffen zu können, sind innovative Methoden gefragt, die einen Schutz der Privatsphäre garantieren und gleichzeitig die statistische Genauigkeit wahren. Eine solche bewährte Methode ist die sogenannte randomisierte Antworttechnik. Die randomisierte Antwortmethode beruht auf der Idee, die Antwort mit einem zufälligen Mechanismus zu vermischen.

Der Befragte trifft eine private, für den Umfrageleiter nicht sichtbare Zufallsentscheidung, die bestimmt, ob die wahre Antwort oder eine vom Zufall abhängige Antwort gegeben wird. Dadurch entsteht eine plausible Bestreitbarkeit, die die Befragten motiviert, ehrlich an der Umfrage teilzunehmen. Selbst wenn ein Teilnehmer eine heikle Frage bejaht, kann er argumentieren, dass die Antwort auf das Zufallsergebnis zurückzuführen ist und nicht unbedingt seine tatsächliche Meinung oder Handlung widerspiegelt. Der Ursprung dieser Methode liegt in der Forschung der 1960er-Jahre, als der Statistiker Daniel G. Horvitz zusammen mit Kollegen versuchte, verlässliche Daten zum Thema illegaler Schwangerschaftsabbrüche in den USA zu gewinnen.

Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen führte damals zu einer starken Verzerrung in den Antworten. Um dem entgegenzuwirken, griffen sie auf die Innovation des amerikanischen Statistikers Stanley L. Warner zurück, welcher die randomisierte Antworttechnik 1965 entwickelt hatte. Zwar kamen bei Horvitz andere Hilfsmittel als Münzen zum Einsatz – etwa farbige Kugeln in einer undurchsichtigen Box –, das Prinzip blieb jedoch dasselbe: Die Probanden hatten eine sichere Möglichkeit, ihre Privatsphäre zu wahren. Die Funktionsweise ist simpel und elegant zugleich.

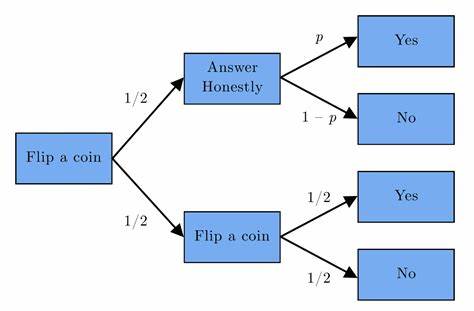

Ein Befragter startet mit einem Zufallselement, beispielsweise dem Werfen einer Münze. Zeigt diese Kopf, wird die Frage wahrheitsgemäß beantwortet. Zeigt sie Zahl, entscheidet ein weiterer Münzwurf, ob mit Ja oder Nein geantwortet wird. Dieser raffinierte Mechanismus stellt sicher, dass die einzelnen Antworten nicht sicher auf die tatsächliche Meinung rückschließbar sind. Trotz dieser „Verfälschung“ auf individueller Ebene lässt sich auf aggregierter Ebene jedoch mit mathematischen Modellen die wahre Verteilung der Antworten schätzen.

Statistisch betrachtet entsteht durch den Prozess ein verzerrtes, aber berechenbares Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit, eine „Ja“-Antwort zu erhalten, kann als eine Mischung aus wahrheitsgemäßen und zufälligen Antworten beschrieben werden. Daraus lässt sich mittels Algebra ein modellbasierter Schätzer ableiten, der eine unverzerrte Abschätzung der tatsächlichen Anteilswerte ermöglicht. Dabei wird ein gewisser Varianz-Zuschlag akzeptiert, denn der Zufallsprozess führt zu einer Streuung der Daten über die reine Stichprobenvarianz hinaus. Die mathematische Herleitung ist sowohl elegant als auch praktisch nutzbar.

Ist p der wahre Anteil der Personen mit einer „Ja“-Antwort, und q die beobachtete Rate aufgrund der randomisierten Antwortmethode, gilt eine lineare Beziehung zwischen beiden. Die Umkehrung dieser Beziehung liefert einen Schätzer für p, der trotz der künstlichen Verfälschung eine klare und belastbare Aussage über die tatsächliche Verteilung ermöglicht. Die Wahl der Wahrscheinlichkeiten beim Zufallsvorgang steuert dabei den Kompromiss zwischen Datenschutz und Genauigkeit. Dies wird oft als Privacy-Accuracy-Tradeoff bezeichnet. Diese Methode hat sich in der Praxis bewährt, wie die historischen Studien von Horvitz und seinen Team belegen.

Obwohl die Technik auf den ersten Blick kompliziert erscheint, konnten Umfrageteilnehmer bei sensiblen Fragen vermehrt vertrauensvolle Antworten geben. Umfragen mit direkten Fragen hatten in ähnlichen Kontexten oft eine hohe Verzerrung durch bewusste Verweigerung oder Falschangaben. Die randomisierte Antworttechnik reduzierte diesen Bias signifikant und lieferte wertvolle Erkenntnisse, die öffentliche Debatten und politische Entscheidungen beeinflussten. Auch heute ist das Problem der vertraulichen Datenerhebung weiterhin aktuell. Die zunehmende Sensibilisierung für Datenschutz und die Furcht vor gesellschaftlichen Nachteilen führen dazu, dass Teilnehmer an Umfragen in sensiblen Bereichen – seien es Gesundheitsdaten, politische Meinungen oder soziale Verhaltensweisen – mit misstrauischer Zurückhaltung reagieren.

Die randomisierte Antwortmethode bietet hier einen wichtigen Werkzeugkasten, der sowohl in der akademischen Forschung als auch bei statistischen Erhebungen Anwendung findet. Im digitalen Zeitalter werden Anwendungen dieser Technik durch Softwarelösungen verstärkt. Doch dies bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Die Kontrolle über den Zufallsvorgang muss manipulationssicher und vertrauenswürdig sein. Gleichzeitig kann der Einsatz zu komplexer Zufallsverteilungen die Akzeptanz bei den Befragten senken.

Die Balance zwischen technischer Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit bleibt zentral. Die statistische Absicherung dieser Verfahren geht über einfache Schätzungen hinaus. Moderne Ansätze berücksichtigen robuste Konfidenzintervalle, die Aussagen über die Präzision erlauben. Das erlaubt es Forschern und Entscheidungsträgern, fundierte Einschätzungen über Stichprobengröße, Fehlerwahrscheinlichkeit und Vertrauensniveau zu treffen. Beispielsweise kann die erforderliche Anzahl an Antworten berechnet werden, um bei vorgegebener Genauigkeit und Konfidenz valide Ergebnisse zu erzielen.

Neben rein statistischen Überlegungen wirkt sich die Psychologie der Beteiligten auf den Erfolg einer Umfrage aus. Historische Fallstudien zeigen, dass die Wahrnehmung der Teilnehmer zur Glaubwürdigkeit der Zufallsmechanismen und des Datenschutzes maßgeblich darüber entscheidet, ob diese tatsächlich von der Methode Gebrauch machen und ehrlich antworten. Transparente und vertrauensfördernde Kommunikation ist daher essenziell. Trotz großer Erfolge und vielfältiger Anwendungen wurden in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Beispielsweise können zu komplexe oder unpraktische Zufallsprozesse gegenläufige Effekte erzeugen.

Ein berühmtes Beispiel ist der Einsatz zufälliger Mechanismen bei einer Hinrichtungsmethode, bei der der psychologische Druck und die Unterscheidbarkeit der Zufallsereignisse zu Fehlverhalten führten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die randomisierte Antworttechnik eine elegante Lösung für die häufigen Herausforderungen bei der Erhebung sensibler Daten darstellt. Sie schützt die Privatsphäre der Teilnehmer, ermöglicht aussagekräftige statistische Auswertungen und hat sich in der Praxis als wirkungsvoll erwiesen. Die Umsetzung erfordert jedoch sorgfältige Planung, die Berücksichtigung psychologischer Faktoren und ein tiefes Verständnis statistischer Grundlagen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den steigenden Anforderungen an Datenschutz wird die Bedeutung solcher Verfahren weiter wachsen.

Forscher, Meinungsforscher und Praktiker profitieren davon, randomisierte Antworttechniken kompetent einzusetzen und weiterzuentwickeln. Nur so lassen sich ehrliche und abgesicherte Daten aus Umfragen gewinnen, die als Entscheidungsgrundlage für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft unverzichtbar sind.