Die Eurozone steht vor erheblichen Herausforderungen aufgrund der wachsenden Unsicherheiten in der globalen Handelspolitik. Ein Handelskrieg, der sich weltweit verschärft, könnte sowohl das wirtschaftliche Wachstum als auch die Inflationsrate innerhalb der Eurozone negativ beeinflussen. Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), machte in einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme deutlich, dass die Auswirkungen eines solchen Konflikts nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- bis langfristig erhebliche Folgen für die europäische Wirtschaft haben könnten. Die Spannungen, die durch neue oder verschärfte Handelsschranken entstehen, führen zu Unsicherheit bei Unternehmen und Investoren und gefährden somit das Vertrauen, das für stabile Wirtschaftsaktivitäten essenziell ist. Laut Cipollone könnten die Investitionen in der Eurozone um etwa 1,1 Prozent im ersten Jahr zurückgehen, was sich wiederum negativ auf das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) auswirken würde.

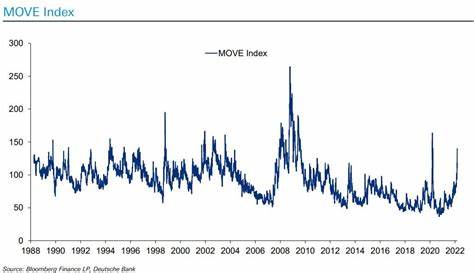

Über die Jahre 2025 und 2026 hinweg könnte das Wirtschaftswachstum um rund 0,2 Prozentpunkte schrumpfen, was nicht zu unterschätzen ist, da die Eurozone ohnehin mit einer vergleichsweisen langsamen Wachstumsdynamik kämpft. Diese verringerten Investitionen und das insgesamt niedrigere wirtschaftliche Wachstum gehen Hand in Hand mit einer gesteigerten Volatilität an den Finanzmärkten. Cipollone betont, dass auch die Finanzmärkte durch die Handelsspannungen stark verunsichert werden, was zu weiteren Wachstumseinbußen von geschätzt 0,2 Prozentpunkten im Jahr 2025 führen könnte. Die negativen Effekte eines Handelskriegs schlagen somit nicht nur direkt auf die reale Produktion und Investitionen durch, sondern auch indirekt über die Finanzmärkte ein. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die möglichen disinflationären Effekte.

Trotz der Unsicherheit deren Ausmaß schwer zu fassen ist, könnten sich durch Handelshemmnisse und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verlangsamungen Preise in der Eurozone eher abkühlen als steigen. Diese Entwicklung ist unerwartet, da Handelskriege oft mit der Furcht vor inflationären Effekten verbunden werden. Der Zusammenhang zwischen Handelspolitik und Inflation ist komplex. Während höhere Zölle theoretisch die Preise von importierten Waren verteuern und dadurch für Inflationsdruck sorgen können, erodieren in einem Umfeld sinkender Nachfrage gleichzeitig die Preise. Cipollone nennt in diesem Kontext mittelfristige disinflationäre Tendenzen als mögliches Szenario für die Eurozone.

Diese Aussichten sind besonders relevant, da die EZB derzeit bemüht ist, die Inflationserwartungen in einem Umfeld zu stabilisieren, in dem die Inflation zu gering ist, um die Preisstabilität nachhaltig zu gewährleisten. Die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten diesen Prozess zusätzlich erschweren und eine expansive Geldpolitik weiter notwendig machen. Darüber hinaus gehen die Warnungen von Cipollone über die unmittelbaren Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Inflation hinaus. Er thematisiert auch die tiefgreifenden Konsequenzen der sich abzeichnenden Verschiebung der globalen Wirtschaftslandschaft. Die Welt bewegt sich weg von einer vom US-Dollar dominierten, offenen Weltwirtschaft hin zu einer fragmentierteren Struktur, die von wirtschaftlichen Blöcken geprägt wird, die ihre Handelspolitik zunehmend protektionistisch gestalten.

Diese Entwicklung kann zu größeren Handelshemmnissen, gestörten Kapitalflüssen und einer geringeren Effizienz auf den internationalen Märkten führen. Gleichzeitig könnte die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung an Bedeutung verlieren. Cipollone warnt vor möglichen Risiken wie plötzlichen Stopps bei Kapitalflüssen, Zahlungsausfällen und erhöhter Volatilität auf den Devisenmärkten. Um solchen Risiken begegnen zu können, fordert er robuste Krisenmanagement- und Notfallpläne seitens der Zentralbanken. Die erhöhte Unsicherheit erfordert ein stärkeres gemeinsames Handeln der großen Volkswirtschaften, um der Gefahr von protektionistischen Gegenmaßnahmen entgegenzuwirken.

Hierbei sieht Cipollone die G20-Staaten in der besonderen Verantwortung. Er schlägt vor, eine internationale Handelskonferenz einzuberufen, um ein koordiniertes Vorgehen zur Bewahrung offener Handelswege zu fördern. Ein solches Forum könnte zur Vermeidung von sogenannten „Beggar-thy-neighbour“-Politiken beitragen, die im Ergebnis oft alle beteiligten Volkswirtschaften schwächen. Der Appell zur Kooperation bedeutet, dass Länder nicht auf kurzfristig wirksame, aber letztlich schädliche Handelsbeschränkungen setzen sollten, sondern gemeinsam eine nachhaltige Lösung finden müssen. Offenheit im Handel und der Erhalt stabiler globaler Wirtschaftsbeziehungen sind essentiell, um das wirtschaftliche Wohlergehen der Eurozone und der Weltwirtschaft insgesamt zu sichern.

Der Handelskrieg hat somit nicht nur unmittelbare wirtschaftliche Effekte, sondern stellt die globale Wirtschaftsordnung insgesamt vor eine Zeitenwende. Die Eurozone muss sich auf ein Umfeld neuer Herausforderungen einstellen, die vermieden werden können, wenn politische Entscheidungsträger rechtzeitig gegensteuern und klar auf offene Märkte und stabile Partnerschaften setzen. Die EZB bleibt dabei ein entscheidender Akteur, der mit seiner Geldpolitik darauf reagieren muss, um die Risiken einer Rezession abzuwenden und die Inflation in einem gesunden Rahmen zu stabilisieren. Insbesondere im Bereich der Geldpolitik bedeuten die Aussagen von Piero Cipollone, dass eine Senkung der Leitzinsen durch die EZB wahrscheinlicher wird, um den wirtschaftlichen Gegenwind abzufedern. Niedrigere Zinsen sollen Investitionen fördern und dem Wirtschaftswachstum auf die Sprünge helfen.