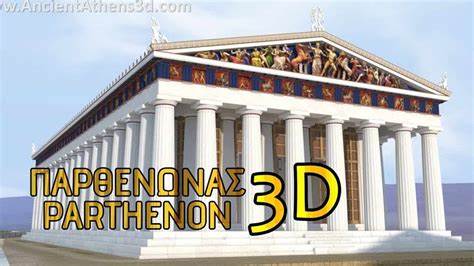

Der Parthenon in Athen zählt zu den eindrucksvollsten Zeugnissen antiker Baukunst und kultureller Bedeutung, die die Geschichte der Menschheit zu bieten hat. Millionen von Besuchern bewundern jährlich die majestätische Tempelanlage auf der Akropolis, doch die Art und Weise, wie das Bauwerk ursprünglich beleuchtet wurde, bleibt lange verborgen. Eine jüngst erschienene Forschung von Juan de Lara von der Universität Oxford bringt durch modernste 3D-Visualisierung und computergestützte grafische Darstellung neue Erkenntnisse ans Licht. Diese innovative Herangehensweise beleuchtet wortwörtlich, wie Licht das archaische Kulturerlebnis maßgeblich beeinflusste und den Parthenon zu einem spirituellen Zentrum der Antike erhebt. Juan de Lara fasziniert sich seit langem für historische Räume, die heute nicht mehr in ihrer Ursprungsform existieren.

Seine Expertise in 3D-Modellierung macht ihn zum perfekten Forscher, um dem Parthenon nicht nur architektonisch, sondern auch atmosphärisch wieder Leben einzuhauchen. Dabei zeigt seine Arbeit, dass der Parthenon kein statisches Denkmal, sondern ein bewusst gestalteter Raum war, in dem Licht und Materialien eng verwoben waren, um eine bestimmte visuelle und emotionale Wirkung zu erzielen. Die archäologischen Quellen, darunter eingehende Inventare aus der Antike, liefern Hinweise darauf, dass der Innenraum des Parthenon keineswegs leer war. Im Gegenteil: Er beherbergte zahlreiche Objekte von materieller und symbolischer Bedeutung – wie Weihrauchgefäße und Waffen, die für die rituelle Nutzung des Tempels ausschlaggebend waren. Der Einsatz von Weihrauch veränderte nicht nur die Sinneseindrücke durch Geruch, sondern beeinflusste auch die Wahrnehmung des Raums in Verbindung mit Licht und Schatten.

Besondere Aufmerksamkeit widmet de Lara der monumentalen Statue der Athena, die ein zentraler Bestandteil des Parthenon war. Diese etwa zwölf Meter hohe Statue, gefertigt aus Gold und Elfenbein, bezeichnet man als chryselephantin. Der Kunsthistoriker Kenneth Lapatin hat detaillierte Studien zu solchen Statuen durchgeführt und postulierte eine spezielle Technik zur Bearbeitung des Elfenbeins. Dabei könnte das Material durch schonende Erhitzung und anschließendem Aufrollen zu dünnen Furnieren verarbeitet worden sein. Die in der Visualisierung sichtbaren Risse in der Gesichtspartie der Statue verdeutlichen ihre organische Natur und das unvermeidliche Vergehen des Materials über Jahrtausende.

Ein zentraler Aspekt der Studie ist die Auswahl und Behandlung der Baumaterialien. Marmor, Gold und Elfenbein wurden nicht nur wegen ihrer Haltbarkeit oder Schönheit gewählt, sondern auch aufgrund ihrer bemerkenswerten optischen Eigenschaften. Polierte Oberflächen reflektieren und brechen das Licht auf eine Weise, die den Besucher beim Betreten des Tempels in ein faszinierendes Licht-Spiel eintauchen ließ. Der Effekt, dass die Athena-Statue langsam aus der Dunkelheit hervorzutreten schien, kann als „epiphanische Vision“ verstanden werden – ein bewusst inszeniertes religiöses Ereignis, das die göttliche Präsenz sichtbar und erfahrbar machte. Die Beleuchtung im Parthenon war jedoch kein isoliertes Phänomen: Die Erforschung der Nutzung von Licht in antiken griechischen Tempeln offenbart eine Entwicklung, die schon im 5.

Jahrhundert v. Chr. begann und sich über die hellenistische Zeit weiter intensivierte. Die Griechen schufen durch Architektur, Licht und Rituale ein Zusammenspiel, das weit über funktionale Belichtung hinausging. Das Licht wurde zum Medium sakraler Inszenierung und diente der Verstärkung religiöser Erlebnisse.

Interessanterweise zeigen Vergleiche mit anderen Kulturen rund um das Mittelmeer, dass die bewusste Nutzung von Licht in Zusammenhang mit Architektur ein weit verbreitetes, aber differenziertes Phänomen war. Mesopotamien, Ägypten und sogar Indien hatten eigene Vorstellungen und Praktiken im Umgang mit Sonnenlicht und symbolischen Bedeutungen. Dennoch blieb das griechische Verständnis von Licht mit seiner Betonung der Sonnensymbolik und der direkte Einbindung in religiöse Praktiken einzigartig. Die 3D-Rekonstruktion des Parthenon geht über eine einfache Visualisierung hinaus. Sie ermöglicht eine immersive Erfahrung, durch die Betrachter nachvollziehen können, wie Licht, Schatten und Materialität zusammenwirken und eine Atmosphäre erzeugen, die heute nur noch schwer vorstellbar ist.

Die digitale Modellierung kombiniert archäologische Fakten mit künstlerischem Feingefühl und technologischer Präzision und bietet so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Für die heutige Forschung bieten solche digitalen Rekonstruktionen große Vorteile. Sie ermöglichen es nicht nur, physische Details zu überprüfen, sondern auch Umweltfaktoren wie Sonnenstand, Tageszeiten und Jahreszeiten zu simulieren, um so ein möglichst realistisches Bild von der ursprünglichen Wahrnehmung zu schaffen. Darüber hinaus beleuchten sie die komplexe Beziehung zwischen Architektur, Kunst und religiöser Praxis im antiken Griechenland auf neue Weise. Ein interessanter Punkt ist auch die Dynamik der Innenausstattung.

Die antiken Tempel waren mehr als heilige Stätten, sie fungierten auch als Schatzkammern, in denen wertvolle Objekte aufbewahrt wurden. Die visuelle Vielfalt der Einrichtung und die Bewegung von Licht auf den verschiedenen Oberflächen trugen zu einer lebendigen und sich ständig wandelnden Wahrnehmung bei. Die Verwendung von weichen Materialien wie Elfenbein und glitzernden Oberflächen wie Gold verstärkte den Effekt eines beweglichen Spiels von Licht und Schatten. Neben ästhetischen Aspekten beeinflusste die Beleuchtung auch die spirituelle und soziale Funktion des Parthenon. Das Licht inszenierte die göttliche Aura und vermittelte den Gläubigen ein unmittelbares Gefühl von Transzendenz.

Der Parthenon wurde dadurch nicht nur als Bauwerk bewundert, sondern als Ort göttlicher Präsenz und als Bühne für religiöse Erlebnisse erlebt. Die Arbeit von Juan de Lara zeigt, dass moderne Technologien wie 3D-Modellierung und CGI (Computer Generated Imagery) neue Wege eröffnen, komplexe historische Phänomene zu verstehen. Durch die Verbindung von archäologischer Genauigkeit und visueller Umsetzung entsteht ein tieferes Verständnis von Kunst, Architektur und Religion der Antike, das weit über traditionelle Methoden hinausgeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Licht im Parthenon weitaus mehr war als ein praktisches Mittel zur Beleuchtung. Es war ein mächtiges Werkzeug der Inszenierung, der Symbolik und der spirituellen Erfahrung.