Die Wahl der passenden Datenbanklösung ist für Unternehmen mit wachsendem Datenvolumen und steigenden Ansprüchen eine elementare strategische Entscheidung. Seit einigen Jahren erfreut sich CockroachDB großer Beliebtheit, vor allem wegen seiner einfachen horizontalen Skalierbarkeit, die besonders bei Multi-Region-Einsätzen und datenschutzrechtlichen Anforderungen etwa durch die DSGVO als wichtig angesehen wird. Doch im realen Betrieb zeigt sich, dass die vermeintlichen Vorteile nicht immer die Herausforderungen überwiegen. Immer mehr Unternehmen, die anfangs auf CockroachDB setzten, ziehen eine Migration zu PostgreSQL in Erwägung – und dies aus guten Gründen. Ein wesentlicher Beweggrund für die Umstellung besteht in den massiv steigenden Betriebskosten.

Der Fall der Firma Motion, die CockroachDB seit Anfang 2022 verwendete und deren Kosten bis 2024 auf mittlere sechsstellige Beträge angestiegen waren, verdeutlicht diesen Punkt. Dabei wurde klar, dass das Projekt zwar ursprünglich für Multi-Region-Szenarien ausgelegt war, tatsächlich aber nur einfache, einregionale Transaktionsabfragen stattfanden. Die Nutzung einer verteilten Datenbank ohne Multi-Region-Kunden und komplexere Query-Lasten führte damit zu überhöhten Kosten. Das ORM Prisma spielte eine Schlüsselrolle bei der Migration, da durch eine vergleichende Gegenüberstellung von Migrationsszenarien mit CockroachDB und PostgreSQL schnell klar wurde, dass PostgreSQL bei Migrationen nicht nur stabiler war, sondern auch erheblich schneller reagierte. Während CockroachDB regelmäßig unter Timeouts litt und es notwendig war, Migrationen manuell und nacheinander auszuführen, absolvierte Postgres dieselben Aufgaben in Sekundenbruchteilen.

Diese Zeitvorteile spielten eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur den Deployment-Prozess verkürzten, sondern auch dazu führten, dass Entwickler nicht mehr gezwungen waren, „Workarounds“ außerhalb der Datenbanklogik zu implementieren, um Systemausfälle oder Sperren zu vermeiden. Darüber hinaus erwiesen sich die Migrationsprobleme bei CockroachDB als Hürde bei Versionsupdates. Unternehmen blieben gezwungenermaßen auf veralteten Versionen sitzen, was wiederum den Support erschwerte und die Fehlerbehebung verzögerte. Im Gegensatz dazu ist die Community-unterstützte PostgreSQL-Landschaft durch ihren regelmäßigen Release-Rhythmus, breite Tool-Unterstützung und umfassende Dokumentation deutlich zuverlässiger und wartungsfreundlicher. Neben Migrationsproblemen traten bei der Nutzung von CockroachDB zunehmend Schwierigkeiten bei ETL-Arbeiten (Extract, Transform, Load) auf.

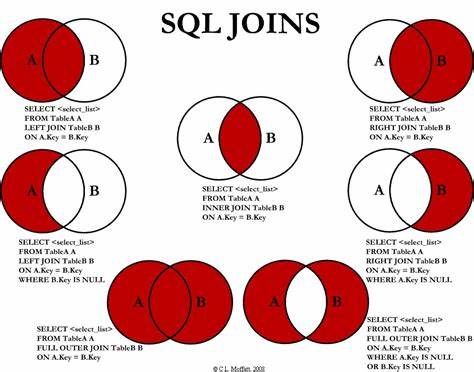

Die einzige existierende Airbyte-Connector-Lösung für CockroachDB befand sich noch im Alpha-Stadium und zeigte erhebliche Stabilitätsprobleme wie Speicherlecks. Diese Situation verursachte häufige Ausfälle und Performance-Einbrüche bei Datenlatenzprozessen. Im Gegensatz dazu ist PostgreSQL sehr gut mit ETL- und Datenintegrationswerkzeugen kompatibel, was einen reibungsloseren und zuverlässigen Datenexport und -import ermöglicht. Auch in Sachen Datenabfragen zeigten sich deutliche Unterschiede. Während CockroachDB in vereinzelten Fällen aufgrund seines optimierten Abfrageplaners schneller war, dominierten bei realen, komplexen Abfragen wie sie häufig bei Prisma-ORM vorkommen, PostgreSQLs Effizienz und Performance.

Die von Prisma generierten komplexen SQL-Statements mit zahlreichen Joins und verschachtelten Funktionen führten in CockroachDB teilweise zu ineffizienten Volltabellenscans und hohen Latenzzeiten, was zu einer deutlichen Verlangsamung im Vergleich zu PostgreSQL führte. In einem dokumentierten Beispiel waren Abfragen bis zu zwanzig Mal schneller in PostgreSQL. Neben rein technischen Aspekten gab es auch wiederkehrende Probleme mit der Nutzererfahrung und dem Entwicklungstooling auf CockroachDB-Seite. So kann das Index-Management zu falschen Empfehlungen führen, etwa wenn als „nicht genutzt“ angezeigte Indizes tatsächlich aktiv verwendet werden. Weiterhin gestaltet sich das Abbrechen laufender, ressourcenintensiver Abfragen in CockroachDB wesentlich komplexer als in PostgreSQL.

In PostgreSQL reichen oft einfache Klicks innerhalb der GUI, während CockroachDB-Anwender auf die Verwaltung über die Konsole angewiesen sind und auf eine saubere, vollständige Abbruchbestätigung hoffen müssen. Auch der Kundensupport von CockroachDB erweist sich als nicht immer zufriedenstellend. Ein separater Portalzugang, der keine Single-Sign-on-Funktion bietet, sowie lange Wartezeiten bei Problemen erschweren die operative Zusammenarbeit. Technische Störungen, die den Betrieb unmittelbar beeinträchtigen, verlangen jedoch schnelle Reaktionen, die nicht selten durch aufwendige Supportprozesse verzögert werden. Diese Hemmnisse beeinflussen die Stabilität des Produkts negativ aus Unternehmersicht.

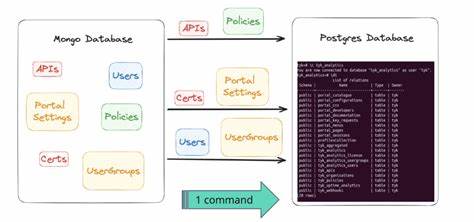

Damit nicht genug, traten bei der CockroachDB-Cloud-Lösung immer wieder Netzwerkprobleme im Kontext der genutzten Virtual Private Cloud (VPC) und Tailscale-Verbindungen auf. Verbindungsfehler und Ausfälle bei der Datenbank-Erreichbarkeit führten zu verzögerten Entwicklungs- und Betriebsabläufen, da sie sowohl CI-Umgebungen als auch lokale SQL-Clients betrafen. Diese transienten Probleme konnten im Gegensatz zu PostgreSQL nicht zufriedenstellend behoben werden. Aufgrund dieser Vielzahl von Herausforderungen entschied sich das Unternehmen Motion schließlich im frühen Jahr 2024 für die Migration zu PostgreSQL. Dabei kündigte sich eine zusätzliche Herausforderung an: Die standardmäßigen Lösungen zur Datenübertragung existierten im CockroachDB-Ökosystem hauptsächlich nur im frühen Entwicklungsstadium oder waren funktional unzureichend.

Der Autor beschreibt, wie er aus diesem Grund ein eigenes ETL-Tool mit Hilfe der modernen JavaScript-Laufzeit Bun entwickelte. Das Tool las die Datenbankschemata ein, exportierte alle Daten pro Tabelle in CSV-Dateien und orchestrierte parallelisierte Streaming-Prozesse, welche die Daten gezielt und sicher in die PostgreSQL-Datenbank einspielten. Während der Testmigration zeigte sich jedoch, dass CockroachDB in der JSON- und Array-Darstellung eine leicht unterschiedliche Byte-Kodierung verwendet. Diese Diskrepanz erforderte mehrere Wochen der Anpassung und die Entwicklung einer Pipeline zur korrekten CSV-Konvertierung und -Transformation. Am Tag der eigentlichen Migration wurde ein leistungsstarker 128-Core-VM-Server auf Google Cloud Platform aktiviert, die Applikation auf Wartungsmodus gestellt und so der Prozess innerhalb von etwa 15 Minuten auf der Produktionsdatenbank durchgeführt.

Das Ergebnis war bemerkenswert: Die Downtime betrug trotz der Komplexität weniger als eine Stunde, es kam zu keinem Datenverlust, und im Anschluss beobachteten die Entwickler sofort eine Verbesserung der durchschnittlichen Antwortzeiten um etwa 33 Prozent. Schon wenige Stunden nach der Migration konnten dank der großen Tool-Vielfalt für PostgreSQL, darunter Analysewerkzeuge wie PGAnalyze, mehrere unoptimierte Abfragen aufgedeckt und optimiert werden, was zu weiteren Performancegewinnen führte. Finanziell rechnet sich der Wechsel ebenfalls: Trotz konservativer Ressourcenplanung führte die Umstellung zu Einsparungen von mehr als 110.000 US-Dollar jährlich – eine Zahl, die angesichts wachsender Nutzerzahlen und Datenvolumen in der Zukunft weiter ansteigen dürfte. Die eingesparten Kosten resultieren sowohl aus Reduktion der Lizenz- und Cloud-Ausgaben als auch aus geringeren Support- und Wartungskosten.

Zusammenfassend zeigt das Beispiel eindrucksvoll, dass Unternehmen mit wachsendem Datenvolumen und komplexen Arbeitsabläufen von einer Migration weg von CockroachDB hin zu PostgreSQL profitieren können. Diese profitieren von niedrigen Betriebskosten, schnellerer und stabilerer Performance sowie einem größeren Ökosystem an Werkzeugen und Community-Support. Während CockroachDB weiterhin seine Nische bei Multi-Region-Szenarien und verteilten Systemen haben kann, ist PostgreSQL die verlässlichere, wirtschaftlichere und technisch vielseitigere Lösung für viele Anwendungsfälle. Unternehmen, die eine Migration in Betracht ziehen, sollten neben technischen Benchmarks auch operative Herausforderungen wie Support, ETL-Kompatibilität, Netzwerkstabilität und Entwicklungsfreundlichkeit evaluieren. Ein gut geplanter, schrittweiser Migrationsprozess mit geeigneten Werkzeugen und Testing kann dabei die Betriebsunterbrechung minimieren und den langfristigen Geschäftserfolg sicherstellen.

Für Entwickler und Ingenieure, die komplexe Datenbanken betreiben oder migrieren, bietet die PostgreSQL-Welt zahlreiche spannende Möglichkeiten und eine aktive Community. Der Fall Motion zeigt zudem, dass mit Kreativität und technischem Know-how individuelle Lösungen, wie etwa eigene ETL-Skripte, erfolgreich dazu beitragen können, Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. So ist der Umstieg auf PostgreSQL nicht bloß ein technischer Wechsel, sondern auch eine Investition in Skalierbarkeit, Kostenkontrolle und zukünftiges Wachstum.