In den letzten Jahren hat sich die Welt in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft bewegt. Die Digitalisierung hat nicht nur unser tägliches Leben verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen. In diesem Kontext gewinnen Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) zunehmend an Bedeutung. Doch was genau sind CBDCs, und warum gelten sie als die Zukunft des Geldes? CBDCs sind digitale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben werden. Im Gegensatz zu Kryptowährungen, die oft volatil und unreguliert sind, sind CBDCs staatlich unterstützt und unterliegen strengen Regulierungen.

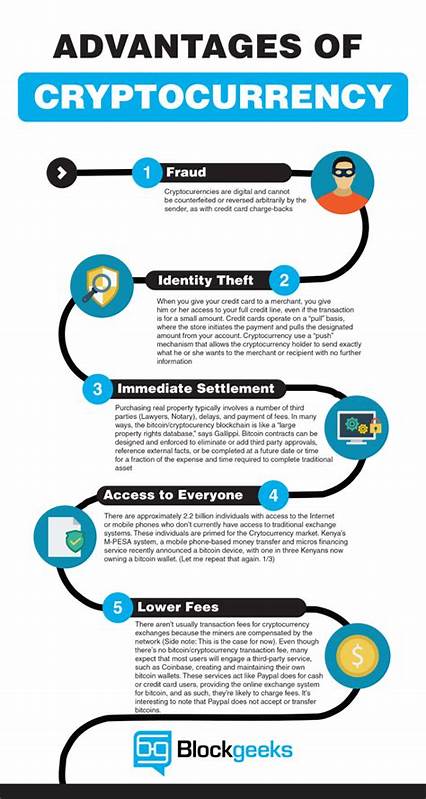

Diese digitale Form des Geldes soll den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtern, die Effizienz des Zahlungsverkehrs verbessern und die wirtschaftliche Stabilität fördern. Ein wichtiger Vorteil von CBDCs ist, dass sie die Transaktionskosten erheblich senken können. Durch die Eliminierung von Intermediären, die in traditionellen Bankensystemen erforderlich sind, können Zahlungen schneller und günstiger abgewickelt werden. Dies ist besonders in Ländern von Bedeutung, in denen viele Menschen keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen haben. CBDCs könnten Milliarden von Menschen in die formelle Wirtschaft einbeziehen und so die finanzielle Inklusion fördern.

Ein weiterer Vorteil von CBDCs ist die erhöhte Sicherheit. Da diese digitalen Währungen von Zentralbanken unterstützt werden, bieten sie ein höheres Maß an Stabilität und Vertrauen im Vergleich zu privaten Kryptowährungen. Zudem könnte der Einsatz von fortschrittlicher Blockchain-Technologie dazu beitragen, Betrug und Geldwäsche zu verhindern. Die Transparenz der Blockchain könnte es den Behörden ermöglichen, verdächtige Aktivitäten leichter zu erkennen und zu überwachen. Neben den Vorteilen bringen CBDCs jedoch auch Herausforderungen mit sich.

Eine der größten Sorgen ist der Datenschutz. Wenn Transaktionen vollständig digitalisiert werden, könnten persönliche Daten in einem Ausmaß gesammelt werden, das für viele Menschen besorgniserregend ist. Regierungen müssen einen Ausgleich zwischen der Notwendigkeit der Überwachung und dem Schutz der Privatsphäre der Bürger finden. Ein weiteres zentrales Thema ist die potenzielle Auswirkung von CBDCs auf das traditionelle Bankensystem. Sollte eine Zentralbank eine digitale Währung herausgeben, könnte dies zu einem Rückgang der Einlagen bei Geschäftsbanken führen, da Verbraucher Geld direkt bei der Zentralbank halten könnten.

Dies könnte die Rolle der Geschäftsbanken als Vermittler im Zahlungsverkehr gefährden. Trotz dieser Herausforderungen erkennen immer mehr Länder die Bedeutung von CBDCs. Länder wie China, die Bahamas und Schweden haben bereits Pilotprojekte gestartet oder stehen kurz vor der Einführung ihrer digitalen Währungen. In Europa hat die Europäische Zentralbank (EZB) ebenfalls ihre Ambitionen bekundet, einen digitalen Euro zu schaffen. Diese Entwicklungen zeigen, dass CBDCs nicht nur eine theoretische Möglichkeit sind, sondern bereits in der Praxis getestet werden.

Die Einführung von CBDCs könnte auch die Geldpolitik der Zentralbanken revolutionieren. Durch die Möglichkeit, negative Zinssätze auf digitale Währungen anzuwenden, könnten Zentralbanken neue Instrumente zur Bekämpfung von Inflation oder Deflation entwickeln. Dies würde es ihnen ermöglichen, flexibler auf wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren und die Stabilität des Finanzsystems zu wahren. Darüber hinaus könnten CBDCs die internationale Zahlungsabwicklung erheblich verbessern. Aktuell sind grenzüberschreitende Zahlungen oft langsam und teuer.

Eine gemeinsame digitale Währung könnte den internationalen Handel erleichtern und Kosten senken. Mehrere Länder arbeiten bereits an solchen internationalen Kooperationen, um die Effizienz zu steigern. Die gesellschaftlichen Implikationen von CBDCs sind ebenfalls bedeutend. In einer Zeit, in der Vertrauensverluste in traditionelle Institutionen und Währungen zunehmen, können CBDCs eine Möglichkeit bieten, Vertrauen wiederherzustellen. Transparenz, Sicherheit und staatliche Unterstützung könnten dazu beitragen, dass Menschen wieder mehr Vertrauen in Geldsysteme haben.