Die aktuelle geopolitische Lage und die damit verbundenen Spannungen zwischen der Europäischen Union und Russland haben die Energiepolitik Europas maßgeblich beeinflusst. Besonders deutlich wird dies im Umgang mit Erdgas, das lange Zeit als eine der wichtigsten Energiequellen für viele EU-Mitgliedsstaaten galt. Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, plant die Europäische Union nun, neue Gaslieferverträge mit Russland unter Anwendung des Handelsrechts zu verbieten. Dieser Schritt soll nicht nur die Energieversorgung Europas sicherer machen, sondern auch politische Sanktionsmechanismen gegenüber Russland verstärken. Die Entscheidung, neue Gasverträge mit Russland verbieten zu wollen, ist Teil einer umfassenderen Strategie der EU zur Diversifizierung der Energiequellen.

Seit Jahren bemüht sich die EU, ihre Gasversorgung aus alternativen Quellen zu decken und Investitionen in erneuerbare Energien zu fördern. Angesichts der instabilen Situation und der zunehmend aggressiven Politik Russlands in der internationalen Arena sind diese Maßnahmen noch dringlicher geworden. Die Nutzung des Handelsrechts zur Durchsetzung eines Verbots ist dabei ein innovativer Ansatz, der es der EU ermöglicht, auf rechtlich fundierter Basis gegen neue Vertragsabschlüsse vorzugehen. Dem Handelsrecht kommt in diesem Kontext eine Schlüsselrolle zu. Es bietet der EU die Möglichkeit, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen, die gegen die Interessen der Union oder ihrer Sicherheit verstoßen, zu untersagen.

Das Verbot neuer Gasverträge mit Russland unter Berufung auf das Handelsrecht könnte daher als Teil eines umfassenden Sanktionspakets verstanden werden, das wirtschaftlichen Druck auf Russland ausübt, um seine politischen Handlungen zu beeinflussen. Die EU stellt damit klar, dass Energiepolitik nicht nur eine Frage der Versorgungssicherheit, sondern auch der Geopolitik ist. Die Umsetzung eines solchen Verbots wird sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Die einzelnen Mitgliedsstaaten müssen die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen und sicherstellen, dass neue Verträge mit russischen Energieunternehmen unterbunden werden. Gleichzeitig wird von der EU-Kommission erwartet, klare Richtlinien und Kontrollmechanismen zu entwickeln, um die Einhaltung des Verbots zu gewährleisten.

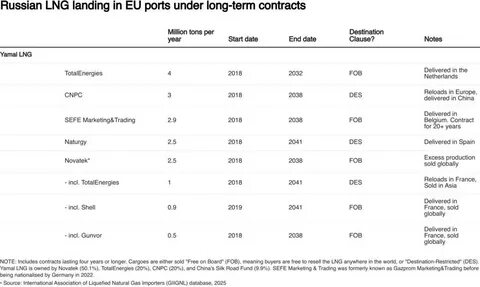

Die wirtschaftlichen Interessen, insbesondere in Ländern mit hohem Gasbedarf und traditionell starken wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland, könnten diesen Prozess erschweren. Ein zentrales Argument der EU für ein Verbot neuer Gasverträge mit Russland ist die Erhöhung der Energiesouveränität Europas. Nach jahrelanger Kritik an der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen verfolgt die EU das Ziel, unabhängiger von externen Anbietern zu werden und ihre Energieversorgung krisenfest zu gestalten. Dabei spielen langfristige Verträge eine wichtige Rolle, denn sie binden Abnehmer an bestimmte Lieferanten und verhindern so flexible Reaktionen auf geopolitische Veränderungen. Durch das Verbot neuer Vertragsabschlüsse mit Russland will die EU solche langfristigen Abhängigkeiten unterbinden und den Weg für alternative Bezugsquellen eröffnen.

Auch auf internationaler Ebene hat die geplante Maßnahme der EU eine Signalwirkung. Sie verdeutlicht, dass Energiepolitik zunehmend als Teil der internationalen Diplomatie verstanden wird. Andere große Verbraucher von russischem Erdgas, wie etwa einige asiatische Länder, beobachten solche Entwicklungen aufmerksam. Gleichzeitig könnte das Verbot Druck auf globale Gasmärkte ausüben und die Preise beeinflussen. Die EU muss daher zugleich Strategien entwickeln, um etwaige Versorgungsengpässe zu vermeiden und wirtschaftliche Turbulenzen abzufedern.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien in Europa stellt sich auch die Frage, wie das Verbot neuer Gasverträge mit Russland zur Energiewende beiträgt. Indem die EU ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und neue Impulse für alternative Energiequellen setzt, kann sie gleich mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen: die Unabhängigkeit von nicht verlässlichen Lieferanten, die Verringerung der klimaschädlichen Emissionen und die Stärkung der europäischen Wirtschaft durch Investitionen in innovative Technologien. Es ist jedoch nicht zu unterschätzen, dass solche Veränderungen Zeit benötigen und umfassende politische Abstimmungen erfordern. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Russland sind seit Jahrzehnten eng verflochten, was die Umstellung erschwert. Politische Kompromisse und strategische Planungen sind notwendig, um die Balance zwischen Energiesicherheit, wirtschaftlichen Interessen und geopolitischen Erwägungen zu wahren.