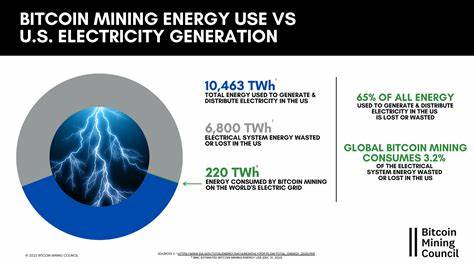

In der Debatte um den Energieverbrauch von Kryptowährungen steht Bitcoin besonders im Fokus. Kritik an der Umweltverträglichkeit von Bitcoin-Mining wird häufig laut, doch wie realistisch sind diese Vorwürfe? Eine tiefgehende Betrachtung des Energieverbrauchs von Bitcoin und der Vergleich mit anderen energieintensiven Industrien, insbesondere globalen Klimaanlagen, zeigt überraschende Zusammenhänge und sensibilisiert für eine ausgewogenere Perspektive. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung und basiert auf dem sogenannten Proof-of-Work-Konsensmechanismus, der durch rechenintensive Mining-Prozesse den hohen Energiebedarf verursacht. Die quantitativen Daten sind dabei beachtlich: Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht jährlich rund 137 Terawattstunden (TWh) Strom. Zahlreiche Medienberichte vergleichen diesen Verbrauch mit dem ganzer Länder – von Finnland über Norwegen bis hin zu Argentinien – und erzeugen damit Schlagzeilen, die oft ohne ausreichenden Kontext interpretiert werden.

Gleichzeitig fällt auf, dass der Energieverbrauch globaler Klimaanlagen etwa 16-mal höher liegt als der von Bitcoin. Diese Tatsache zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedliche Sektoren im Vergleich das Gesamtbild der globalen Energieverschwendung prägen. Klimaanlagen sind aus heutiger Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Lebens: Sie ermöglichen Lebensqualität, schützen vor Hitze und verhindern gesundheitliche Risiken. Trotzdem ist ihr enormer Stromverbrauch vielen nicht bewusst, da ihr Nutzen gesellschaftlich anerkannt wird und daher kaum infrage gestellt wird. Um den Energieverbrauch von Bitcoin genauer zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Unterschiede der Konsensmechanismen in der Blockchain-Technologie.

Während Proof-of-Work (PoW) besonders energieintensiv ist, da Miner komplexe mathematische Aufgaben lösen müssen, setzen andere Kryptowährungen vermehrt auf Proof-of-Stake (PoS), das viel weniger Strom benötigt. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, steuert aktuell eine Umstellung von PoW auf PoS an, was den Energieverbrauch der Plattform voraussichtlich um etwa 99 Prozent reduzieren wird. Das Thema halving, also die planmäßige Reduzierung der Mining-Block-Belohnung etwa alle vier Jahre, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es begrenzt langfristig die Belohnungen der Miner, wodurch sich der Anreiz für extremen Energieverbrauch verringert, solange der Bitcoin-Preis nicht exponentiell steigt. Diese ökonomische Dynamik wird in vielen kritischen Berichten nicht ausreichend beachtet, führt jedoch zu einer schrittweisen Drosselung des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit dem Mining.

Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass Bitcoin-Mining zunehmend auf nachhaltige Energiequellen setzt. Initiativen wie der Bitcoin Mining Council zeigen, dass mittlerweile über 58 Prozent des für das Mining genutzten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Länder wie El Salvador gehen sogar innovative Wege, indem sie Erdwärme von Vulkanen nutzen, um Bitcoin-Mining klimafreundlich zu betreiben. In den USA experimentieren Unternehmen damit, Abfallprodukte aus Öl- und Kohleförderung zu verwenden, die andernfalls verschwendet würden, und verwandeln diese in Strom für Mining-Anlagen – ein Beispiel für eine sinnvolle Nutzung sonst ungenutzter Energiequellen. Parallel dazu verbraucht der Goldbergbau, oft als Vergleichsmaßstab für Bitcoin genannt, energieintensivere Mengen Strom als das Bitcoin-Netzwerk selbst, mit Schätzungen von bis zu 241 TWh pro Jahr für die gesamte Goldindustrie.

Dennoch werden die energieintensiven Aspekte des Bergbaus nicht so emotional diskutiert, obwohl Goldminen große Umweltauswirkungen und u. a. durch den Einsatz giftiger Chemikalien auch erhebliche ökologische Risiken mit sich bringen. Die häufige mediale Darstellung von Bitcoin als „Verschwender von Energie“ ist somit verkürzt. Die Kontextualisierung in Bezug auf andere Industrien, technische Fortschritte, und potenzielle ökologische Vorteile durch die Nutzung bisher verschwendeter Energie sind wesentliche Aspekte, die noch mehr Beachtung finden sollten.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der absolute Energieverbrauch nur eine Seite der Medaille ist. Entscheidend ist ebenso, welchen Nutzen die verbrauchte Energie bringt. Bitcoin bietet eine dezentrale, transparente und global zugängliche Finanzinfrastruktur, die viele traditionelle Systeme ergänzt oder sogar ersetzen kann. Die öffentliche Wahrnehmung dieses Nutzens ist jedoch sehr unterschiedlich und beeinflusst dadurch auch die Bewertung des Energieverbrauchs aus gesellschaftlicher Sicht. Die Herausforderung liegt darin, Energiemanagement und die Entwicklung der Blockchain-Technologie weiter im Einklang mit nachhaltigen Zielen voranzutreiben.

Wirtschaftliche Anreize, technologische Innovationen und regulatorischer Druck spielen hier eine Schlüsselrolle. So wurde etwa in der Europäischen Union die Diskussion über den Einsatz von Proof-of-Work und seine Umweltfolgen intensiv geführt, auch wenn aktuelle Beschlüsse das Verbot dieser Technologie ablehnen. Letztlich verdichtet sich die Debatte um den Energieverbrauch von Bitcoin auf die Frage nach der Notwendigkeit und dem Wert, den diese Technologie für Gesellschaft und Wirtschaft schafft. Während Klimaanlagen als unverzichtbar für den Alltag gelten und kaum hinterfragt werden, bleibt bei Bitcoin die Bewertung des „nutzen“ noch stark umstritten. Die Auseinandersetzung mit der Thematik sollte daher wissenschaftlich fundiert, differenziert und ohne populistische Übertreibungen geführt werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass Bitcoin derzeit beachtliche Energiemengen benötigt, diese jedoch im Vergleich zu anderen globalen Anwendungen überschaubar bleibt. Die kontinuierlichen Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und das Streben nach Nachhaltigkeit im Mining-Sektor zeigen den Weg in eine verantwortungsbewusstere Nutzung der Technologie. Die pauschale Verurteilung von Bitcoin als Umweltproblem wird der komplexen Realität nicht gerecht – vielmehr eröffnet die Technologie neue Chancen, Energie intelligenter zu nutzen und bisher verschwendete Ressourcen produktiv einzusetzen. Eine differenzierte Debatte ist notwendig, um den richtigen Umgang mit der Energiefrage rund um Kryptowährungen zu finden.