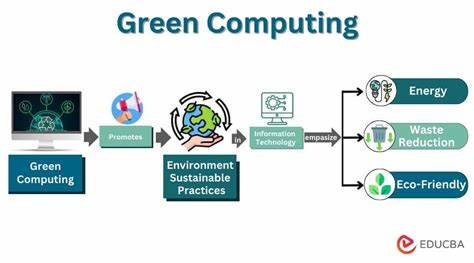

In einer Zeit, in der ökologische Herausforderungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Biodiversitätsverlust immer drängender werden, gewinnt das Fachgebiet der Umweltinformatik als eigenständige Wissenschaft zunehmend an Bedeutung. Diese Disziplin verknüpft modernste computerbasierte Technologien mit der Analyse natürlicher Systeme und Umweltprozesse, wodurch Wissenschaftler tiefere Einblicke in komplexe ökologische Zusammenhänge gewinnen. Umweltinformatik ist kein bloßes Hilfsmittel, sondern eine Grundlage, die das Wissenschaftsjahrhundert transformiert und neue Formen des Wissens generiert und integriert. Die Wurzeln der Umweltinformatik lassen sich auf verschiedene Vorläuferkonzepte zurückverfolgen, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben. So betonte das Konzept der Environmetrics bereits die Anwendung statistischer, rechnergestützter und maschineller Lernverfahren zur Quantifizierung von Umweltphänomenen.

Später entstand der Begriff der Umweltinformatik, der den Fokus auf das Datenmanagement und die Analyse großer, komplexer Datensätze mit Informationstechnologie lenkte. Die Entwicklung hin zur Umweltinformatik als integrierter Forschungsansatz führte zur Formulierung von Modellen, Metadaten, Bewertungsstandards und politischen Zielen, die darauf abzielen, computergestützte Ergebnisse dynamisch an Umweltmanagementbedarfe anzupassen. Technologisch gesehen hat sich die Umweltinformatik parallel zur Entwicklung in Hardware, Software und Algorithmen kontinuierlich weiterentwickelt. Anfangs dominierten prozessbasierte physikalisch-chemisch-biologische Modelle, die Umweltphänomene anhand wissenschaftlicher Prinzipien simulierten. Diese Modelle sind erklärbar und basieren auf Fachwissen, stoßen jedoch bei der Erfassung komplexer, unsicherer oder spärlicher Daten oft an Grenzen.

Die Ära von Big Data und maschinellem Lernen eröffnete neue Wege, dank datengetriebener Modelle komplexe Muster zu erkennen, wobei der Nachteil in der geringeren Transparenz und eingeschränkten Übertragbarkeit auf unterschiedliche Umgebungen lag. Die Verbindung beider Ansätze durch hybride Physik-ML-Modelle stellt einen Wendepunkt dar, der physikalische Gesetze in maschinelle Lernverfahren einbindet und so Genauigkeit und Interpretierbarkeit verbessert. Aktuell werden Foundation-Modelle genutzt, die auf umfangreich vortrainierten Datensätzen beruhen und komplexe Umweltprozesse über verschiedene Disziplinen hinweg adressieren. Sie ermöglichen die Übertragung von Wissen in Datenärmere Regionen und bieten skalierbare Lösungen für Umweltprobleme. Trotz dieser technologischen Fortschritte ist die Umweltinformatik als eigenständiges Wissenschaftsfach noch nicht vollständig etabliert.

Oft wird ihre Rolle auf die Optimierung praktischer Anwendungen reduziert, ohne den tieferen Beitrag zur systematischen Erkenntnisgewinnung anzuerkennen. Dabei stellt die Wissenschaft den gezielten Prozess der Wissensgenerierung durch überprüfbare Erklärungen dar – ein Prozess, den die Umweltinformatik durch ihre computergestützten Methoden maßgeblich unterstützt und vorantreibt. Die jüngsten Auszeichnungen, wie der Nobelpreis für computergestützte wissenschaftliche Beiträge und die Anerkennung der sogenannten „5. Paradigmen“ durch die ACM, verdeutlichen den Wendepunkt zu einer AI-getriebenen wissenschaftlichen Entdeckung, in die die Umweltinformatik zentral eingebettet ist. Die Umweltinformatik umfasst zwei ineinandergreifende Bereiche: die Wissenschaft der Umwelt und die Wissenschaft der Systeme.

Die Wissenschaft der Umwelt fokussiert auf die Erforschung natürlicher Umweltgesetze durch Simulation, Beobachtung und Hypothesengenerierung. In diesem Bereich ermöglichen Datenanalyse und Modellierung die Formulierung neuer Hypothesen, die durch Mustererkennung in großen Datensätzen entstehen. Parameter in Modellen werden an empirische Daten angepasst, um Umweltprozesse wie Sauerstoffverbrauch in Gewässern exakt abzubilden. Die Identifikation von Anomalien durch Umweltinformatik eröffnet perspektivisch neue Fragestellungen, etwa zu städtischen Mikroklimata oder dem Einfluss von Schadstoffen. Die experimentelle Gestaltung wird durch computergestützte Optimierung signifikant effizienter: Ressourcen werden gezielt auf relevante Regionen und Zeiträume fokussiert.

Digitale Simulationen von Extremereignissen helfen, die Robustheit von Untersuchungsdesigns zu prüfen und Vorausplanungen zu verbessern. Die iterative Verknüpfung von Feldbeobachtungen und Simulationen führt zu einem dynamischen Prozess, der sich flexibel an neue Erkenntnisse anpasst. Im Bereich der Hypothesentests bieten umweltinformatische Modelle präzise Werkzeuge, um Annahmen zu validieren und systematische Unstimmigkeiten aufzudecken. Durch den Vergleich verschiedener Modellversionen können einzelne Prozesse hinsichtlich ihres Einflusses untersucht werden. Physikalische Konsistenzprüfungen helfen, vorherrschende Gesetzmäßigkeiten in den Modellen zu verankern und so zuverlässige Erkenntnisse zu gewährleisten.

Die Synthese von Wissen stellt eine bedeutende Stärke der Umweltinformatik dar. Unterschiedliche Datensätze, Modelle und wissenschaftliche Theorien lassen sich über mehrere räumliche und zeitliche Skalen hinweg verbinden. Globale Beobachtungen, beispielsweise aus Satellitenfernerkundung, können mit lokalen Feldstudien fusioniert werden, um ganzheitliche Umweltzusammenhänge sichtbar zu machen. Zudem fördert die thematische und interdisziplinäre Vernetzung das Verständnis komplexer Systeme, etwa durch die Verknüpfung von Wasserhaushalt, Biodiversität und menschlichen Eingriffen. Der zweite Bereich, die Wissenschaft der Systeme, widmet sich künstlichen Umweltmodellen und -systemen, die entwickelt werden, um Umweltprozesse zu simulieren, zu analysieren und zu optimieren.

Die Rolle der Systementwickler ist zweigeteilt: Sie agieren als Ingenieure, die technische Lösungen schaffen, und zugleich als Wissenschaftler, die durch ihre Arbeit neues Wissen generieren. Dies illustriert die Aussage, dass Wissenschaftler die Welt entdecken, wie sie ist, während Ingenieure Welten erschaffen, die noch nicht existieren. Im Rahmen von Systemdesign und -optimierung führt die iterative Entwicklung von Modellen zu überraschenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Komplexe Interaktionen zwischen hydrologischen, energetischen oder landwirtschaftlichen Systemen werden durch den Entwurfsprozess besser verstanden, was neue empirische Grundsätze hervorbringt. Simulationen und Prototypen erlauben das Testen von Szenarien frei von realen Einschränkungen.

Digitale Zwillinge urbaner Luftqualität etwa verknüpfen Verkehrsdaten mit Wetterinformationen, was zu neuen Einsichten über den Effekt von Umweltmaßnahmen auf Luftverschmutzung führt. Nachhaltigkeits- und Lebenszyklusanalysen sind weitere wesentliche Komponenten der Umweltinformatik. Sie ermöglichen eine ganzheitliche Bewertung von Umweltauswirkungen künstlicher Umwelttechnik – von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Erkenntnisse aus solchen Studien führen oft zu nachhaltigkeitsorientierten Innovationen, etwa bei der umweltverträglicheren Produktion von Solarmodulen oder der Abwägung von Nutzen und Risiken der Bioremediation. Wissen, das in der Wissenschaft der Systeme entsteht, zeichnet sich durch seinen stark kontextabhängigen Charakter aus.

Im Gegensatz zu den universellen Gesetzen der Naturwissenschaften liegt der Fokus hier auf pragmatischen Prinzipien, die insbesondere in komplexen, von Menschen gestalteten Umweltsystemen gelten. Das Prinzip der Einfachheit oder "Keep it simple, stupid" (KISS) beispielsweise spiegelt die Herausforderung wider, komplexe Umweltzusammenhänge handhabbar zu machen, ohne sie künstlich zu überkomplizieren. Trotz der offensichtlichen Bedeutung und der technischen Fortschritte hat die Umweltinformatik als etablierte wissenschaftliche Disziplin bislang eine formelle Anerkennung vermisst. Es existieren weder umfassende Lehrbücher noch spezialiserte Studiengänge oder eine zentrale Wissenssammlung unter einem einheitlichen Begriff. Diese Fragmentierung wirkt der bisherigen Dynamik entgegen und bremst die Entwicklung holistischer Modelle, die für das Verständnis komplexer Umweltphänomene unabdingbar sind.

Die künftige Etablierung der Umweltinformatik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin birgt enormes Potenzial. Sie würde eine systematische und zugleich integrierte Betrachtung der Umweltkomplexität ermöglichen, indem computergestützte Methoden als Motor für Erkenntnisgewinn dienen. Dies würde Forschern die Möglichkeit geben, effizient Hypothesen zu generieren, Modelle zu verfeinern und grundlegende Prinzipien zu identifizieren, die sowohl natürliche als auch künstliche Systeme steuern. Ein wesentlicher Vorteil bestünde in der Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit, die langjährige Abgrenzungen zwischen ökologischen, hydrologischen und atmosphärischen Wissenschaften überwinden könnte. Nur durch das Zusammenführen von Erkenntnissen aus unterschiedlichen Fachbereichen und die Nutzung integrierter computationaler Werkzeuge lassen sich die vielschichtigen Rückkopplungseffekte, die Umweltprobleme prägen, erfassen und adressieren.

Darüber hinaus erlaubt ein formal anerkanntes Fachgebiet, das theoretische Wissen systematisch zu verknüpfen und durch empirische Daten zu validieren, eine robustere Grundlage für politische Entscheidungen im Umweltbereich. Angesichts der Dringlichkeit globaler Herausforderungen bietet die Umweltinformatik somit eine wegweisende Plattform zur Bewältigung komplexer Fragestellungen zum Schutz unseres Planeten. Abschließend ist Umweltinformatik mehr als ein Hilfsmittel – sie repräsentiert die Verschmelzung von wissenschaftlicher Neugier und technischer Innovation zum Verständnis der Umwelt im 21. Jahrhundert. Indem sie natürliche Systeme und künstliche Umweltsysteme gleichermaßen einbezieht, verkörpert sie das zentrale Ziel wissenschaftlicher Erkenntnis: die Erweiterung des menschlichen Wissens über die Welt, in der wir leben.

Mit dem Fokus auf datengesteuerte Hypothesengenerierung, dynamische Simulation, experimentelle Planung und interdisziplinäre Integration steht die Umweltinformatik an der Schwelle zu einer neuen wissenschaftlichen Ära, die die Voraussetzungen für nachhaltigen Umweltschutz und gesellschaftlichen Fortschritt schafft.