Die genaue Abschätzung der benötigten Zeit für Aufgaben ist seit jeher eine Herausforderung in der Softwareentwicklung und vielen anderen technischen Disziplinen. Trotz vielfältiger Methoden und Herangehensweisen steht fast jede Organisation irgendwann vor dem gleichen Problem: Projekte dauern länger als erwartet, und Zeitpläne werden regelmäßig überschritten. Dieses Phänomen ist als Hofstadters Gesetz bekannt, nach Douglas Hofstadter benannt, das besagt, dass eine Aufgabe immer länger dauert als geplant, selbst wenn man diese Verzögerung bereits berücksichtigt hat. Die Auswirkungen dieses Gesetzes reichen weit über das einzelne Projekt hinaus und beeinflussen Kundenbeziehungen, Marketingkommunikation, Teamdynamik und den Geschäftserfolg insgesamt. Warum ist Abschätzen so schwer? Die Ursachen liegen tief in der Natur komplexer technischer Aufgaben.

Softwareprojekte beispielsweise bestehen selten aus einer Reihe einfacher, linear ablaufender Teilschritte. Stattdessen begegnen Entwickler häufig unvorhergesehener Herausforderungen, müssen häufig alternative Lösungsansätze ausprobieren, wiederholte Reviews durchführen und auf Abruf Anpassungen vornehmen. Diese Vielschichtigkeit macht es schwer, verlässliche Zeitangaben zu machen, besonders wenn die Anforderungen noch wandlungsfähig sind oder neue Erkenntnisse im Verlauf des Projekts den Umfang verändern. Ein entscheidender Fehler im Umgang mit Schätzungen ist die falsche Erwartungshaltung. Oft interpretieren Management oder Marketing eine vom Entwicklungsteam bereitgestellte Zeitangabe als verbindliches Versprechen.

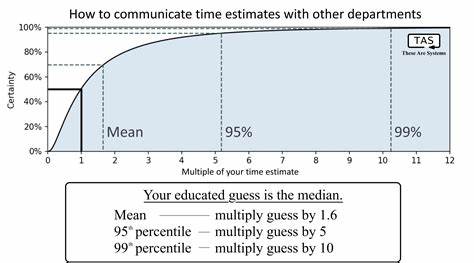

Diese überhöhte Erwartung führt zwangsläufig zu Konflikten, wenn das Produkt später als angekündigt verfügbar ist. Kunden und Stakeholder sind enttäuscht, da sie ihre eigenen Planungen auf diese Termine ausrichten. Die Entwickler wiederum stehen unter Druck und werden vielfach unfairerweise für Verzögerungen verantwortlich gemacht, obwohl diese meist aus der inhärenten Ungewissheit der Aufgaben resultieren. Eine grundlegende Erkenntnis in der modernsten Forschung zur Aufgabenabschätzung ist, dass eine Schätzung immer als Wahrscheinlichkeitsverteilung verstanden werden muss, nicht als einfache Zahl. Erfahrene Entwickler besitzen ein bemerkenswertes Gespür für die mediane Dauer einer Aufgabe – also die Zeit, innerhalb derer 50 Prozent aller vergleichbaren Aufgaben abgeschlossen werden.

Doch dabei bleibt es nicht: Die tatsächliche Dauer kann stark variieren und weist eine charakteristische Verteilung auf, die sich mit bestimmten statistischen Modellen beschreiben lässt. Eine solche Verteilung, die sich bei umfangreichen Untersuchungen als besonders passend erwiesen hat, ist die Lognormalverteilung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie asymmetrisch und langschwänzig ist. Das bedeutet, dass es zwar eine realistische zentrale Erwartung gibt, zugleich aber eine signifikante Wahrscheinlichkeit für deutlich längere Bearbeitungszeiten besteht. Diese Eigenschaft erklärt eindrücklich, warum auch bei bester Vorbereitung immer wieder Aufgaben auftauchen, die viel Zeit beanspruchen.

Grundsätzlich spiegelt die Lognormalverteilung wider, dass die Gesamtzeit einer Aufgabe durch viele kleinere, multiplikativ miteinander verknüpfte Einzelschritte beeinflusst wird. Jeder einzelne Schritt kann seine eigene Schwierigkeit haben, die mal mehr, mal weniger Zeit benötigt. Zudem entstehen durch Rückkopplungen, Nachbesserungen und neue Erkenntnisse Schleifen, die den Aufwand erhöhen. Durch diese Faktoren entsteht eine insgesamt verzerrte, langgezogene Verteilung der tatsächlichen Aufwandszeiten. Für praktische Zwecke ist es häufig notwendig, die Abschätzungen als einzelne Zahlen an verschiedene Gesprächspartner weiterzugeben.

Dabei ist wichtig, zu erkennen, dass unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Erwartungen an diese Zahl haben. Das Marketing benötigt oft eine Zahl, zu der mit hoher Wahrscheinlichkeit (etwa 99 Prozent) das Produkt fertig sein wird – eine sogenannte Sicherheitsgrenze, die sicherstellt, dass kommende Verzögerungen die Kundenkommunikation nicht gefährden. Projektmanager hingegen sind eher an mittleren Werten interessiert, um realistische Kapazitätsplanungen zu erstellen, die Schwankungen durch Ausgleich wieder einfangen können. Aus der Erkenntnis zur Lognormalverteilung lassen sich einfache Faustregeln ableiten, um aus der Entwickler-Schätzung eine passende Zahl für den jeweiligen Zweck zu gewinnen. So entspricht der Median der Entwicklerangabe, während der Mittelwert etwa das 1,6-fache dieser Schätzung beträgt.

Für sehr sichere Termine, die möglichst wenig Risiko des Überschreitens bieten sollen, wird eine vielfache Skalierung herangezogen, die je nach gewünschtem Konfidenzniveau deutlich oberhalb der Median-Dauer liegt. Diese differenzierte Betrachtungsweise verbessert nicht nur die Genauigkeit der Zeitpläne, sondern fördert auch ein echtes Verständnis über die Unsicherheiten, die in jeder Schätzung stecken. Ein weiteres wichtiges Element, das in vielen Projekten oft übersehen wird, ist der Zusammenhang zwischen Aufgabenstruktur und deren hierarchischer Verzahnung. Projekte bestehen nicht einfach aus einer Reihe von isolierten Aufgaben, sondern bilden komplexe Netzwerke mit Abhängigkeiten und ineinandergreifenden Subtasks, die sich oft bis in eine fast „fraktalartige“ Tiefe verzweigen. Erst die vollständige Abbildung und Analyse dieser Strukturen können ein realistisches Bild vom wirklichen Arbeitsaufwand liefern.

Viele Projektmanagement-Tools wie JIRA unterstützen diese Art der Modellierung nur begrenzt, was die Präzision der Schätzungen zusätzlich einschränkt. Die wichtigsten Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf die Praxis sind tiefgreifend. Zunächst sollten alle Beteiligten im Unternehmen ein gemeinsames Verständnis für die Natur von Schätzungen entwickeln – nämlich dass es sich um Wahrscheinlichkeiten und keine Garantien handelt. Diese Einsicht kann die Erwartungshaltung an Zeitpläne realistisch steuern und die Verteilung von Verantwortung zwischen Entwicklung, Management und Marketing klarer regeln. Des Weiteren empfiehlt es sich, Schätzungen auf Basis objektiver Daten zu verbessern.

Viele erfolgreiche Teams führen kontinuierlich Aufwandsanalysen durch, vergleichen ihre Schätzungen mit tatsächlichen Fertigstellungszeiten und passen ihre Methodik an. Durch diesen wissenschaftlichen Ansatz lassen sich Verzerrungen und Optimismusfehler reduzieren. Gleichzeitig werden Erfahrungen aus der Vergangenheit direkt in neue Planungen einbezogen, was die Genauigkeit im Zeitverlauf steigert. Kommunikation spielt in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle. Schätzungen sollten nicht in Form einzelner Zahlen präsentiert, sondern mit ihrer inhärenten Unsicherheit und den zugrundeliegenden Annahmen erläutert werden.

So können Missverständnisse vermieden werden, die sonst zu Ungeduld, Misstrauen oder dem Druck führen, unrealistische Deadlines einzuhalten. Mental hilft dabei, das Bild von Zeitabschätzungen als „sicheren Werten“ durch das Bild von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu ersetzen – die in gewisser Weise Produkte menschlichen Wissens und Unsicherheiten sind. Konkret bieten sich außerdem Methoden an, die das Risiko von Zeitüberschreitungen minimieren. Dazu zählt das bewusste Einplanen von Puffern, die auf den statistischen Eigenschaften der lognormalen Verteilung basieren, sowie die regelmäßige Kontrolle des Projektfortschritts mit Anpassung der Schätzungen. Dabei ist die Transparenz wichtig – interne und externe Stakeholder sollten jederzeit über den jeweiligen Stand sowie über potenzielle Risiken informiert sein.

Diese neuen Einsichten helfen nicht nur dabei, Hofstadters Gesetz zu akzeptieren, sondern es gezielt zu überwinden. Das bedeutet nicht, dass Verzögerungen nie mehr vorkommen. Doch sie erlauben ein konstruktives und datenbasiertes Vorgehen, das Projekte viel entspannter, planbarer und vertrauenswürdiger macht. Erfahrene Entwickler und Manager können so gemeinsam realistische Erwartungen setzen und sich dadurch bessere Rahmenbedingungen schaffen, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Abschließend sei betont, dass die Erkenntnisse zu Lognormalverteilungen und Wahrscheinlichkeitsabschätzungen nicht nur auf Softwareprojekte beschränkt sind.

Viele komplexe, neuartige Aufgaben mit unbekannten Variablen und Rückkopplungen folgen ähnlichen Mustern. Gerade in einer zunehmend dynamischen und innovationsgetriebenen Arbeitswelt ist eine systematische und wissenschaftlich fundierte Aufgabenabschätzung unverzichtbar, um den Herausforderungen der Zukunft wirksam zu begegnen und nachhaltigen Erfolg zu sichern.