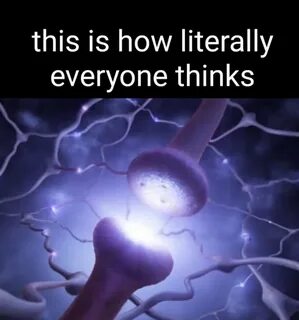

Das Gehirn, das komplexeste Organ des menschlichen Körpers, fasziniert Wissenschaftler seit Jahrhunderten. Trotz umfangreicher Forschung sind viele Prozesse, die im Gehirn ablaufen, noch immer ein großes Rätsel. Eine der spannendsten Fragen, die aktuell untersucht werden, lautet: Können Neuronen nicht nur elektrische Signale, sondern möglicherweise auch Licht übertragen? Diese bahnbrechende Möglichkeit wird derzeit von Forschern der University of Rochester mit großem Interesse verfolgt und könnte das Fundament unseres Wissens über neuronale Kommunikation grundlegend verändern. Neuronen sind spezialisierte Zellen, die über ihre langen, fadenförmigen Fortsätze, sogenannte Axone, Impulse in Form elektrischer Signale weiterleiten. Dieses System der elektrischen Übertragung ist seit langem etabliert und bildet die Grundlage für das, was wir als neuronale Kommunikation verstehen.

Doch Hinweise aus neueren Studien legen nahe, dass Neuronen vielleicht auch Lichtsignale – genauer gesagt Photonen – im Gehirn ausstoßen und weiterleiten könnten. Die Auswirkungen einer solchen Entdeckung wären enorm, da sich die menschliche Gehirnfunktion dann nicht mehr allein durch elektrophysiologische Prozesse erklären ließe. Die Vorstellung, dass Licht durch Neuronen übertragen wird, knüpft an die Idee an, dass die Axone als natürliche optische Fasern fungieren könnten. Optische Fasern werden in der Telekommunikation eingesetzt, um Lichtsignale über weite Strecken mit minimalem Energieverlust zu übertragen. Wenn die Axone ähnliche Eigenschaften besitzen, könnte dies eine bisher unbekannte Methode der Informationsverarbeitung im Gehirn darstellen.

Die Forschung an der University of Rochester versucht nun mit nanophotonischen Techniken nachzuweisen, ob und wie Licht in lebenden Neuronen weitergeleitet wird. Die technischen Herausforderungen sind dabei enorm. Axone haben einen Durchmesser von weniger als zwei Mikrometern, was sie zu äußerst dünnen Strukturen macht, die nur schwer direkt untersucht werden können. Zudem sind eventuelle Lichtsignale extrem schwach – möglicherweise handelt es sich um einzelne Photonen. Deshalb kommen hochsensible Messverfahren und speziell entwickelte photonenbasierte Nanoprobe-Technologien zum Einsatz, die es erlauben, Licht in diesen winzigen Strukturen gezielt zu injizieren und auszulesen.

Der leitende Wissenschaftler Pablo Postigo vom Institute of Optics an der University of Rochester erklärt, dass es bereits wissenschaftliche Arbeiten gibt, die auf eine mögliche Lichtübertragung in Axonen hinweisen. Bisher fehlt jedoch der experimentelle Nachweis, der diese Hypothese bestätigt. Bekannt ist außerdem, dass im Gehirn ultra-schwache Photonenausstrahlungen – sogenannte Biophotonen – auftreten. Warum diese Lichtemissionen vorhanden sind und welche Funktion sie erfüllen könnten, ist ebenfalls Teil der aktuellen Untersuchungen. Sollte sich herausstellen, dass das Gehirn tatsächlich Lichtsignale als Teil seiner Informationsverarbeitung nutzt, könnte dies weitreichende Konsequenzen haben – nicht nur für die Neurowissenschaften, sondern auch für die Medizin.

Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen könnte neue, innovative Therapien für neurologische Erkrankungen ermöglichen, die heute noch als unheilbar gelten. Zudem würde die Entdeckung ein völlig neues Paradigma der neuronalen Kommunikation darstellen, das weit über die elektrische und chemische Signalübertragung hinausgeht. Neben den technologischen Herausforderungen stellt sich auch die Frage nach der Funktion der Photonen im Gehirn. Sind diese Lichtsignale Teil eines aktiven Kommunikationssystems oder reine Nebenprodukte biochemischer Prozesse? Diese Frage ist zentral, denn nur wenn Photonen eine informationstragende Rolle spielen, ließe sich ihr Einfluss auf kognitive Prozesse und neuronale Funktionen nutzen. Spannende wissenschaftliche Studien geben bereits einige Antworten.

So wurde bereits 2016 eine Arbeit von Sourabh Kumar und Kollegen veröffentlicht, die daraufhinwies, dass neuronale Axone als optische Kanäle fungieren könnten. Ihre Hypothese wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufgegriffen, doch bleibt es trotz zahlreicher Folgeuntersuchungen weiterhin schwer, belastbare experimentelle Belege zu liefern. Außerdem wurde kürzlich in der Physical Review E eine Theorie veröffentlicht, wonach Myelinscheiden, die Axone isolieren, vielleicht sogar verschränkte Photonenpaare erzeugen könnten, um die Gehirnaktivität zu koordinieren. Diese Ideen sind faszinierend, aber noch spekulativ und bedürfen intensiver weiterer Forschung. Einige Experten weisen darauf hin, dass viele dieser Konzepte momentan eher im Bereich theoretischer Physik und Biophotonik angesiedelt sind und noch weit davon entfernt, in der klinischen Neurowissenschaft oder Medizin Anwendung zu finden.

Dennoch sind sie vielversprechend, da sie neue Wege bei der Untersuchung komplexer Gehirnprozesse eröffnen. Die Kombination von Optik, Quantenphysik und Neurowissenschaften schafft ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das explizit nach neuen Kommunikationswegen im Gehirn sucht. Professor Michel Telias von der University of Rochester bringt in das Projekt seine Expertise in der Messung elektrischer neuronaler Signale ein. Gemeinsam mit Postigo entwickelt er photonenbasierte Nanoprobe-Systeme, um Licht in lebenden Neuronen zu detektieren und zu analysieren. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte in den kommenden Jahren entscheidende Erkenntnisse bringen.

Auf breiter Ebene eröffnet die Erforschung der Lichtübertragung in Neuronen auch spannende Perspektiven für die Weiterentwicklung der Neuromorphik und der Entwicklung neuer optischer Computer- und Informationssysteme, die biologische Prinzipien der Informationsverarbeitung adaptieren. Es könnte sein, dass das Gehirn bereits mit einer Art von optischer Kommunikation arbeitet, die das menschliche Verständnis bisher übersteigt. Kritiker bleiben indes skeptisch. Einige argumentieren, dass der extrem kleine Durchmesser der Axone sowie die nur sehr schwache Lichtemission gegen eine praktische Rolle von Photonen im Gehirn sprechen. Außerdem gibt es empirisch keine eindeutigen Belege dafür, dass Licht in Neuronen für die Signalübertragung genutzt wird.

Bisher sind elektrische und chemische Synapsen die einzigen eindeutig bestätigten Kommunikationsmechanismen. Die Idee der optischen neuronalen Kommunikation befindet sich noch im Anfangsstadium, und es gilt, die experimentellen Daten in den nächsten Jahren mit großer Sorgfalt zu bewerten. Unabhängig vom Ergebnis dieser Forschung überzeugt die Untersuchung an sich als faszinierendes Beispiel dafür, wie sich moderne Wissenschaft immer weiter in die unbekannten Tiefen des Gehirns wagt. Neue Technologien wie Nanophotonik, hochauflösende Mikroskopie und Quantenoptik ermöglichen Experimente, die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wären. Die Erforschung der Rolle von Biophotonen und der optischen Eigenschaften von Neuronen eröffnet daher ein vielversprechendes Forschungsfeld am Schnittpunkt von Physik, Biologie und Medizin.

Insgesamt könnte die potenzielle Fähigkeit von Neuronen, Licht zu übertragen, weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis des Gehirns haben. Von der Grundlagenwissenschaft über mögliche neue Diagnosemethoden bis hin zu innovativen Behandlungsstrategien für neurologische Erkrankungen – die Folgen einer Bestätigung dieser Theorie wären revolutionär. Bis dahin bleibt die Wissenschaft gefordert, die zahlreichen offenen Fragen experimentell zu beantworten und das bislang Unsichtbare sichtbar zu machen.