Das Internet hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt. Wo früher vor allem der freie Austausch von Wissen, Ideen und kreativen Inhalten im Vordergrund stand, dominieren heute Marketing-Sprache und Verkaufsstrategien nahezu jeden digitalen Raum. Diese Veränderung ist nicht nur optisch sichtbar, etwa in Form von Werbung, Bannern oder gesponserten Beiträgen, sondern manifestiert sich auch in der Art und Weise, wie Nutzer miteinander kommunizieren. Von Blogbeiträgen über Social-Media-Posts bis hin zu Videos – überall spiegelt sich der Drang wider, etwas zu verkaufen oder zumindest eine Reaktion zu erzwingen. Doch wie konnte es dazu kommen und was bedeutet dieser Wandel für die Nutzer und die Gesellschaft insgesamt? Um dies zu verstehen, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Hintergründe und Mechanismen zu werfen, die den Aufstieg der Marketing-Sprache im Internet vorantreiben.

Ursprünglich war das Internet ein Raum der Wertschöpfung ohne unmittelbare Gewinnerzielungsabsicht. Einzelpersonen und Gemeinschaften stellten Wissen, Software und kreative Werke ohne Gegenleistung zur Verfügung. Plattformen wie Wikipedia sind ein Paradebeispiel für einen Raum, der immense Werte schafft, dabei aber kaum selbst profitiert. Der altruistische Gedanke, der dieser Entwicklung zugrunde lag, schuf eine Kultur des Gebens und Teilens, die vor allem im Open-Source-Bereich blühte. Dort wurde Software frei zugänglich gemacht, um die Innovationskraft zu fördern und eine möglichst große Nutzergemeinschaft zu ermöglichen.

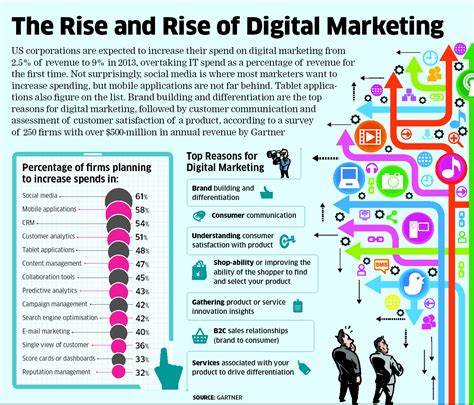

Diese Ideale stehen im starken Kontrast zu heutigen Geschäftsmodellen, die darauf abzielen, jeden Nutzen zu monetarisieren. Der Übergang von reiner Wertschöpfung zur Wertabschöpfung – also vom bloßen Schaffen von Mehrwert zur Umwandlung dieses Mehrwerts in Profit – ist eine zentrale Ursache für das Aufkommen der Marketing-Sprache. Die Möglichkeiten zur Monetarisierung sind heute vielfältiger und einfacher zugänglich als je zuvor. Dienste wie Google Ads, YouTube-Sponsoring, Patreon oder verschiedene Abo-Modelle erlauben es Content-Erstellern, einen direkten finanziellen Nutzen aus ihrer Arbeit zu ziehen. Allerdings bringt dies auch eine grundlegende Veränderung der Motivation mit sich: Die Schaffung von Inhalten wird zunehmend als Mittel zum Zweck verstanden – nämlich zur Erzielung von Einnahmen.

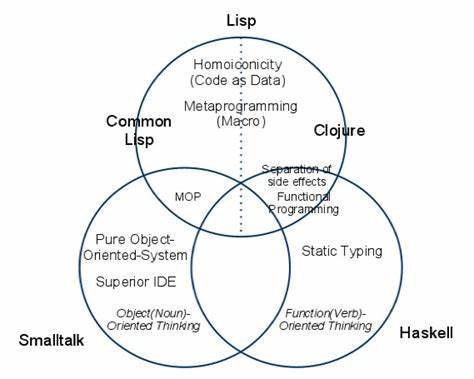

Dies führt dazu, dass Marketing-Techniken nicht nur eingesetzt werden, um Produkte zu bewerben, sondern integraler Bestandteil aller Kommunikationsformen werden. Ein interessantes wirtschaftliches Konzept, das hier hilfreich ist, ist die Unterscheidung zwischen Wertschöpfung, Wertabschöpfung und Wertverteilung. Wertschöpfung beschreibt das Schaffen von Nutzen durch Produkte oder Dienstleistungen. Wertabschöpfung versteht sich als der Prozess, diesen Nutzen in Profit umzuwandeln. Wertverteilung versucht schließlich, durch gesellschaftliche Institutionen wie den Staat, Steuern oder Regulierungen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beteiligten Akteuren herzustellen, um negative Effekte von monopolistischen Strukturen oder Ausbeutung zu vermeiden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Wertabschöpfung eine deutlich größere Dynamik besitzt als reine Wertschöpfung. Unternehmen und Einzelpersonen, die Strategien verfolgen, um möglichst viel Wert vom Konsumenten abzuschöpfen, erhalten im Wettbewerb einen Vorteil gegenüber denen, die ausschließlich auf die reine Wertschöpfung setzen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Entwicklung von Produkten, die bewusst eine kürzere Haltbarkeit haben oder den Verbraucher zu häufigeren Käufen zwingen, obwohl eigentlich langlebige Alternativen existieren. Diese Praxis erzeugt keinen zusätzlichen gesellschaftlichen Wert, sondern ist reine Umverteilung von Geld zugunsten des Produzenten. Im Internet spiegelt sich dieses Verhalten in der Flut von Werbebotschaften und Verkaufsversuchen wider.

Viele Onlinedienste, die anfangs frei waren und Inhalte gegen den reinen Beitrag zur Gemeinschaft tauschten, sind heute stark kommerzialisiert oder agieren als Plattformen, die Kunden für Werbung umfänglich zugänglich machen. Aufmerksamkeit wird zur knappen Ressource und Warenwerten gleichgestellt. Daraus resultiert ein digitaler Raum, der weniger dem Austausch oder der Bildung dient, sondern vorrangig dem Verkauf und der Gewinnmaximierung. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass Marketing-Sprache zu einer allgegenwärtigen Kommunikationsnorm geworden ist. Posts oder Videos sind selten neutral; sie enthalten oftmals eine Verkaufsaufforderung oder nutzen eine Sprache, die den Nutzer zum Kauf oder Klick verleiten soll.

Diese „wie-ein-Gebrauchtwagenhändler“-Art der Ansprache mag aufdringlich oder übernutzt wirken, ist jedoch Ausdruck eines Pragmatismus in der digitalen Ökonomie: Es geht zunehmend darum, die eigene Existenz durch Wertabschöpfung zu sichern. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der technischen Weiterentwicklung und der Verfügbarkeit von Tools zur Monetarisierung, sondern auch im gesellschaftlichen Wandel. Während die frühen Internetpioniere oft aus Idealismus handelten und Werterschaffung ohne monetären Gegenwert als wertvoll erachteten, herrscht heute der Glaube vor, dass ohne finanzielle Absicherung das Schaffen keinen Sinn ergibt. Dieses Denken korreliert mit einem stärkeren Fokus auf Sicherheit, Wohlstand und individuellem Erfolg, der auch durch die sichtbaren Erfolge einer vermögenden Elite befeuert wird. Doch diese Ausrichtung auf Wertabschöpfung hat ihre Schattenseiten.

Sie führt zu einer Kommerzialisierung digitaler Räume und einer Verengung der Inhalte auf das, was profitabel ist. Damit einher geht eine zunehmende Oberflächlichkeit, die viele Nutzer ermüdet und die Qualität der Inhalte mindert. Zudem wird der gesellschaftliche Wert des Internets als öffentlicher Raum in Frage gestellt, wenn nahezu jeder digitale Kontakt eine verdeckte oder offene Verkaufsabsicht beinhaltet. Die Umstellung ist nicht einfach rückgängig zu machen, denn monetäre Anreize sind starke Motivatoren, und das System hat sich fest etabliert. Dennoch gibt es eine Gegenbewegung, die wieder stärker die Bedeutung von Wertschöpfung ohne unmittelbare Wertabschöpfung betont.

Initiativen, die freie Software fördern, Open-Access-Inhalte verbreiten oder Plattformen schaffen, die nicht auf Werbeeinnahmen setzen, zeigen, dass ein solches Internet nicht vergessen ist. Die Frage, die sich stellt, ist somit nicht nur, wie sich die Marketing-Sprache weiterentwickeln wird, sondern auch, wie Nutzer und Ersteller von Inhalten damit umgehen wollen. Möchte man Teil eines Systems sein, das von der permanenten Wertabschöpfung geprägt ist, oder strebt man einen Raum an, der den kreativen und informativen Austausch priorisiert? Der Aufruf ist, bewusst zu reflektieren, welche Inhalte man konsumiert und unterstützt. Indem Nutzer sich für Plattformen entscheiden, die Wertschöpfung ohne übermäßige Kommerzialisierung fördern, können sie mithelfen, eine Balance im Internet wiederherzustellen. Gleichzeitig gilt es, als Content-Ersteller sich entweder der Realität der Wertabschöpfung zu stellen oder sich auf Werte jenseits von Profit zu besinnen, auch wenn dies mit persönlichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein kann.

In einer Zeit, in der digitale Wertschöpfung und –abschöpfung untrennbar miteinander verknüpft sind, prägt die Marketing-Sprache als Ausdruck von Wertabschöpfungsstrategien das kommunikative Bild des Internets. Diese Entwicklung spiegelt ökonomische Realitäten wider, stellt Nutzer und Ersteller jedoch auch vor die Herausforderung, einen sinnvollen und nachhaltigen Umgang mit dem Medium zu finden. Das Ziel sollte es sein, ein Gleichgewicht zu schaffen, in dem Wertschöpfung nicht ausschließlich durch Wertabschöpfung erdrückt wird, sondern Raum bleibt für Kreativität, Gemeinschaft und freien Gedankenaustausch – frei von reinem Verkaufsdruck.