Die objektorientierte Programmierung (OOP) ist seit Jahrzehnten eine der dominierenden Entwicklungsparadigmen in der Softwareentwicklung. Dennoch hat sie sich im Laufe der Zeit in zwei markante Richtungen aufgespalten: genealogisches Design, das auf Vererbung und Klassenhierarchien basiert, und kompositorisches Design, das auf Modularität und Zusammensetzung von Verhaltenseinheiten setzt. Beide Herangehensweisen erfüllen unterschiedliche Anforderungen und spiegeln fundamentale Philosophien wider, wie Software strukturiert und erweitert werden sollte. Während das genealogische Modell traditionell und oftmals intuitiv erscheint, gewinnt die Komposition immer mehr an Relevanz im Kontext moderner, agiler und skalierbarer IT-Systeme. Das Verständnis dieser beiden Paradigmen ist von großer Bedeutung, um heute nachhaltigen und wartbaren Code zu schreiben und die richtigen Designentscheidungen zu treffen.

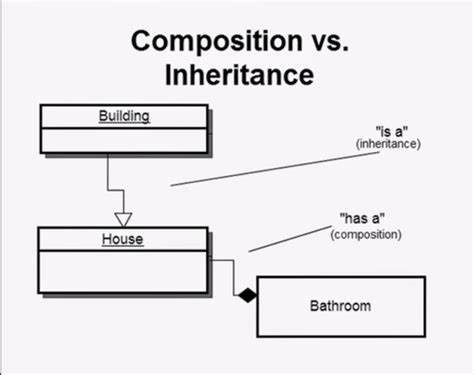

Das genealogische Design basiert auf dem klassischen Konzept der Vererbung. Dabei organisiert sich die Software in einer Hierarchie von Klassen, die Eigenschaften und Verhalten von übergeordneten Klassen erben. Die Beziehung lässt sich als „ist-ein“ (is-a) beschreiben und ähnelt einer biologischen Stammesgeschichte. Eine Oberklasse definiert allgemeine Merkmale, von denen spezialisierte Unterklassen profitieren. Zum Beispiel kann eine Tierklasse allgemeine Verhaltensweisen wie „speak“ besitzen, während spezifische Tierarten wie Hunde oder Labradore diese Methoden überschreiben und verfeinern.

Diese Methode bietet eine klare Struktur und ermöglicht Polymorphie durch Vererbung, was gerade Einsteigern oft verständlich erscheint und sich gut für natürlich hierarchische Modelle eignet, etwa bei der Modellierung von Formen, Tieren oder Benutzeroberflächen. Allerdings stößt dieses Vorgehen bei wachsender Komplexität auf erhebliche Nachteile. Die hierarchische Tiefe der Klassen kann schnell zunehmen und führt zu starren und schwer wartbaren Systemen. Änderungen an einer Oberklasse wirken oft unerwartet auf viele Unterklassen, was das Refactoring erschwert und die Kopplung erhöht. Probleme entstehen besonders in dynamischen und heterogenen Softwarelandschaften, in denen Erweiterungen häufig und flexibel benötigt werden.

Parallel dazu hat sich ein Gegenmodell herausgebildet, das kompositorische Design. Hier wird nicht die Vererbungshierarchie genutzt, sondern Objekte werden aus kleineren, wiederverwendbaren Verhaltenseinheiten zusammengesetzt. Dies wird auch als „hat-ein“ (has-a) oder „kann“ (can-do) Beziehung bezeichnet. Statt einer strikten Abstammungslinie entstehen Anwendungen als flexible Zusammensetzungen modularer Komponenten, die eigenständig entwickelt und getestet werden können. Programmierer verwenden hierfür Techniken wie Delegation, Traits, Interfaces und Mixins.

Von zentraler Bedeutung ist, dass die Verhaltensweisen nicht durch eine starre Klasse vorgegeben werden, sondern dynamisch in die Objekte hineingesteckt werden. Diese Vorgehensweise soll die modularere und flexiblere Gestaltung von Software ermöglichen. Sie fördert lose Kopplung und erlaubt es, einzelne Verhaltenselemente unabhängig zu warten, auszutauschen oder neu zu kombinieren. Gerade in modernen Softwarearchitekturen wie Microservices oder bei der Entwicklung von Frontend-Frameworks wie React gewinnt die Komposition an Bedeutung. Die Kombination von kleinen, fokussierten Einheiten erlaubt es, Systeme schneller zu ändern, ohne dass an einer zentralen Stelle potenziell viele Komponenten betroffen sind.

Ein wesentlicher Grund für dieses Aufbrechen der Vererbungshierarchien liegt auch in der Verbreitung funktionaler und datenorientierter Programmieransätze. Diese setzen auf deklarative, modulare Strukturen, die sich gut mit der Komposition vertragen. Früher schien Vererbung der natürliche Weg zu sein, Code wiederzuverwenden, doch die Praxis zeigte, dass dies langfristig zu technischen Schulden führen kann. Mit der steigenden Komplexität von Anwendungen steigt auch der Bedarf an flexibel erweiterbaren Bausteinen, was durch Komposition besser unterstützt wird. Sprachen wie JavaScript, Go, Rust, Swift und moderne Varianten von Python reflektieren diesen Trend.

JavaScript nutzt Mixins und Prototypenvererbung, Go arbeitet mit Interfaces und Embedding statt klassischer Vererbung, Rust implementiert Traits, und Python verbindet beide Welten durch Protokolle und Duck Typing. Zugleich versuchen traditionelle Sprachen wie Java ihre starke Position mit modernen Frameworks zu wahren, indem sie Komposition über Dependency Injection und Modulpakete fördern. Ein Blick auf Beispiele illustriert den Unterschied: In einem genealogischen Ansatz könnte eine Klasse Labrador von Hund erben, der wiederum von der Oberklasse Tier stammt. Methoden wie „speak“ werden von oben nach unten vererbt und bei Bedarf überschrieben. Ein Nachteil liegt darin, dass Änderungen an der Oberklasse unvorhergesehene Auswirkungen auf spezialisierte Klassen haben können.

Im Gegensatz dazu zerlegt das kompositorische Design das Verhalten in einzelne Bausteine wie BarkingBehavior oder HappyBehavior, die in der Klasse Labrador zusammengesetzt werden. Dadurch lassen sich Verhaltenselemente leichter wiederverwenden und verändern, ohne die gesamte Hierarchie zu beeinflussen. Die Wahl zwischen genealogischem und kompositorischem Design sollte immer den Anforderungen des Projekts folgen. Für klar strukturierte Domänen mit natürlichen Hierarchien kann Vererbung sinnvoll sein. Für Systeme, die viel Flexibilität, Erweiterbarkeit und unabhängige Wiederverwendbarkeit benötigen, bietet Komposition erhebliche Vorteile.

Außerdem sind moderne Entwicklungsanforderungen geprägt von schneller Anpassung an veränderte Marktbedürfnisse, dynamischer Integration von Plug-ins und Services sowie agiler Evolution der Software. Die Komposition erleichtert solche Szenarien deutlich. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird vermutlich eine Mischung aus beiden Welten sehen. Entwickler müssen verstehen, wo Vererbung sinnvoll eingesetzt wird und wann es besser ist, Verhalten modular zusammenzusetzen. Darüber hinaus wachsen Paradigmen wie funktionale oder reaktive Programmierung in die OOP-Konzepte hinein und erweitern das Spektrum an möglichen Architekturen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spaltung in genealogisches und kompositorisches Design die Vielseitigkeit und Entwicklungsphase der objektorientierten Programmierung widerspiegelt. Sie steht sinnbildlich für einen Paradigmenwechsel hin zu mehr Modularität, Flexibilität und Wartbarkeit. Dieses Verständnis unterstützt Entwickler, bessere Entscheidungen zu treffen und nachhaltige, wartungsfreundliche Systeme zu schaffen, die den Anforderungen der modernen Softwarewelt gerecht werden.