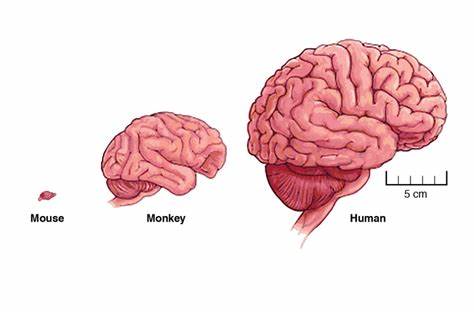

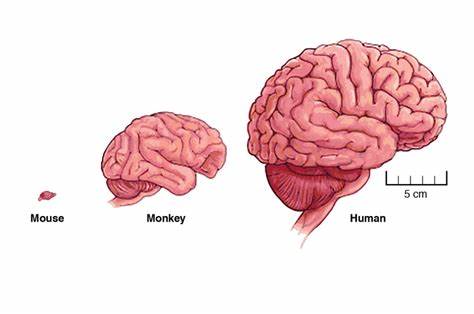

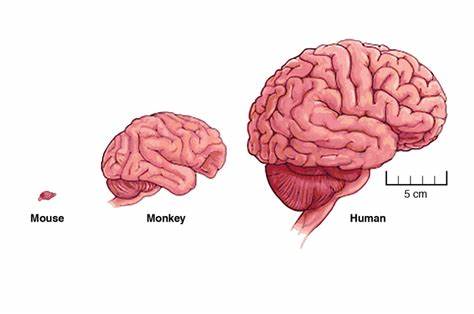

Die Entdeckung, dass Mäuse durch die Gabe eines speziellen Abschnitts menschlicher DNA größere Gehirne entwickeln können, stellt einen bedeutenden Durchbruch in der Neurowissenschaft und Genetik dar. Diese Erkenntnis liefert wichtige Hinweise darauf, wie sich das menschliche Gehirn im Laufe der Evolution so außergewöhnlich entwickelt hat. Forscher nutzen dabei moderne genetische Methoden, um die Besonderheiten des menschlichen Gehirns besser zu verstehen und die Prozesse nachzuvollziehen, die zu unserer kognitiven Leistungsfähigkeit geführt haben. Das menschliche Gehirn unterscheidet sich in vielen Aspekten von dem anderer Säugetiere. Es ist nicht nur größer im Vergleich zur Körpergröße, sondern zeigt auch eine erhöhte Komplexität in der Struktur und Funktionsweise.

Die genetischen Grundlagen für diese Unterschiede bleiben allerdings teilweise unerforscht. Die jüngste Studie, die in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, hat sich auf einen bestimmten DNA-Abschnitt konzentriert, der einzigartig für den Menschen ist und bei Mäusen eingefügt wurde. Das Ergebnis war ein deutlich vergrößertes Gehirnvolumen der Tiere. Diese bemerkenswerte Wirkung zeigt, wie einzelne genetische Elemente entscheidenden Einfluss auf die Hirnentwicklung haben können. Dabei handelt es sich nicht einfach um Gene, die Proteine kodieren, sondern vielmehr um regulatorische DNA-Sequenzen, die die Aktivität anderer Gene beeinflussen.

Diese Kontrolle spielt vermutlich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung größerer und komplexerer Gehirne. Die Forschung begann damit, menschliche Genabschnitte zu identifizieren, die im Rahmen der Evolution einzigartig geworden sind und im Gegensatz zu anderen Primaten stehen. Anschließend wurden diese DNA-Stücke in das Erbgut von Mäusen eingefügt. Die Mäuse entwickelten daraufhin größere Gehirne, was auf eine Förderung der neuronalen Proliferation und Reifung hinweist. Besonders interessant ist, dass die Vergrößerung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ist.

Dies bedeutet, dass die Hirnregionen, die für komplexere Denkprozesse relevant sind, ebenfalls wachsen und sich weiter differenzieren. Das Prinzip, menschliche Genabschnitte in Tiermodelle zu übertragen, eröffnet neue Perspektiven für das Verständnis von Hirnentwicklung, neurologischen Erkrankungen und möglicherweise auch für regenerative Therapien. Die Ergebnisse zeigen, dass evolutionäre Veränderungen auf molekularer Ebene meistens durch kleine, aber effektive genetische Anpassungen getrieben werden. Diese Anpassungen ermöglichen komplexe Veränderungen der Organstrukturen und -funktionen, ohne dass das gesamte Genom fundamental umgestaltet werden muss. Darüber hinaus geben diese Studien Aufschluss darüber, wie wichtig die Kontrolle der Genexpression in der embryonalen Gehirnentwicklung ist.

Die menschlichen DNA-Abschnitte regen unter anderem die Aktivität von Genen an, die das Zellwachstum, die Zellteilung und die neuronale Migration steuern – alles fundamentale Prozesse für die Bildung eines großen und funktionalen Gehirns. Diese Erkenntnisse bestärken die Theorie, dass nicht nur Gene selbst, sondern auch deren regulatorische Elemente entscheidend sind für die Evolution unserer einzigartigen kognitiven Fähigkeiten. Eine weitere spannende Implikation betrifft das Verständnis von Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie oder anderen neurologischen Störungen. Da diese Erkrankungen häufig mit Entwicklungsstörungen des Gehirns zusammenhängen, könnten die gefundenen regulatorischen DNA-Abschnitte in Zukunft Ansätze für Forschung und Therapie bieten. Es besteht die Möglichkeit, dass Veränderungen oder Mutationen in diesen wichtigen Genregulatoren zu Störungen der Gehirnentwicklung führen können.

Die praktischen Anwendungen der Forschung sind vielfältig. Zum einen kann das Wissen um die genetischen Steuerungen der Gehirngröße und -funktion helfen, die Behandlung von Geburtsschäden oder neurodegenerativen Erkrankungen weiterzuentwickeln. Zum anderen eröffnet die Möglichkeit, menschliche DNA in Tiermodelle einzufügen, neue Forschungsfelder, in denen die komplexen Vorgänge der Gehirnentwicklung in vivo beobachtet und analysiert werden können. Allerdings wirft diese Forschung auch ethische Fragen auf. Die Manipulation von Genen, die die Gehirnentwicklung beeinflussen, ist ein sensibles Thema.

Es gilt, klare ethische Richtlinien zu entwickeln, wie weit und unter welchen Bedingungen solche Experimente gehen dürfen, um Missbrauch oder unerwünschte Folgen zu vermeiden. Forscher und Gesellschaft sind gleichermaßen gefordert, verantwortungsvoll mit diesem neu gewonnenen Wissen umzugehen. Die Bedeutung dieser Studie liegt somit auf mehreren Ebenen. Sie trägt maßgeblich zum Verständnis bei, wie das menschliche Gehirn seine enorme Größe und Komplexität erreichen konnte – ein zentrales Thema in der Evolutionsbiologie und Anthropologie. Zugleich liefert sie wertvolle Ansätze für die medizinische Forschung im Bereich neurologischer Erkrankungen und Hirnentwicklung.

In Zukunft könnten weitere Forschungen diese Ergebnisse vertiefen und auf andere einzigartige menschliche DNA-Abschnitte ausweiten. Wissenschaftler sind bestrebt, das genetische Netzwerk, das hinter der menschlichen Hirngröße steht, detailliert zu entschlüsseln und die funktionellen Auswirkungen einzelner DNA-Elemente besser zu verstehen. Dabei bleibt es spannend zu beobachten, welche neuen Erkenntnisse die Verbindung von Genetik, Neurologie und Evolution noch hervorbringen wird. Diese Entwicklung zeigt eindrücklich, wie moderne molekulare Methoden die klassischen Fragen der Biologie neu beleuchten und Lösungen für fundamental wichtige Fragen bereithalten. Die Forschung an Mäusen mit menschlicher DNA öffnet ein neues Fenster in die Geheimnisse des menschlichen Gehirns und dessen evolutionäre Geschichte.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden zweifellos nachhaltige Auswirkungen auf Wissenschaft, Medizin und Gesellschaft haben.