Die Verbindung von alten Mythen und moderner Technologie eröffnet faszinierende Perspektiven auf die Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit verstehen. Besonders spannend ist dabei der Zusammenhang zwischen der biblischen Schöpfungsgeschichte, der sogenannten Simulationstheorie und den neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere der großen Sprachmodelle. Diese Themen berühren nicht nur philosophische und theologische Fragen, sondern haben auch unmittelbare Auswirkungen auf Kultur, Gesellschaft und unser Selbstverständnis. Die Bibel gilt als Fundament der westlichen Kultur. Doch viele Menschen, selbst in Kulturen, die von diesem Werk geprägt sind, haben es nie vollständig gelesen.

Der Wunsch, sich mit dem Buch Genesis auseinanderzusetzen, wird häufig durch die scheinbare Komplexität und den Respekt vor dem Text gebremst. Dennoch birgt die Genesis – das erste Buch der Bibel – Ideen, die auf den ersten Blick moderne wissenschaftliche oder philosophische Theorien vorwegzunehmen scheinen. Insbesondere die Vorstellung, dass unsere Welt und das Universum ein künstliches Konstrukt sein könnten, erinnert stark an die heute viel diskutierte Simulationstheorie. Simulationstheorie postuliert, dass die Realität, wie wir sie erleben, möglicherweise eine Art künstliche Simulation ist, erzeugt von einer höheren Intelligenz, einem übergeordneten Wesen oder einer fortgeschrittenen Zivilisation. Der Philosoph Nick Bostrom hat diesen Gedanken populär gemacht, welcher auch in der Popkultur, beispielsweise im Film „The Matrix“, breite Bekanntheit erlangt hat.

Die Idee, dass unser Universum nicht wirklich „real“ ist, sondern eine simulierte Welt innerhalb eines komplexen Programms, eröffnet spannende Ansätze zur Interpretation der biblischen Schöpfung. Im biblischen Kontext wurde Gott vielfach als Schöpfer beschrieben, der die Welt innerhalb von sieben Tagen erschuf. Dies lässt sich durchaus mit einem Programmierer oder Entwickler vergleichen, der eine digitale Welt erschafft und sie in einem bestimmten Zeitraum hochfährt. Dabei ist der Vergleich der Schöpfung mit einem Software-Setup zwar humorvoll, doch er lädt auch zum Nachdenken ein. Die Vorstellung eines „freiberuflichen Programmierers“ Gottes, der auf vorgefertigte Bausteine zurückgreift, passt überraschend gut zu heutigen Konzepten der Softwareentwicklung und Simulation.

Ein besonders bedeutsames Element der Genesis ist der Prolog „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Dies gilt als eine der zentralen Aussagen über die Macht der Sprache und des Logos. Doch welche Rolle spielt Sprache in der Entstehung und Gestaltung der Wirklichkeit? Der Philosoph und Mystiker Terence McKenna bot eine faszinierende Perspektive: „Die Welt ist aus Sprache gemacht.“ Er betonte, dass alles, was wir wahrnehmen und begreifen, letztlich in Worte gefasst wird. Egal, ob wir versuchen, komplexe physikalische Phänomene zu erklären oder poetische Bilder zu schaffen – am Ende sind es Worte, die unser Verständnis strukturieren und Wirklichkeit formen.

Sprache geht hierbei über die reine Kommunikation hinaus. Sie ist ein soziales, kulturelles und sogar metaphysisches Werkzeug, durch das Menschen Identität, Institutionen und Weltbilder konstruieren. Aus linguistischer Sicht programmieren uns Worte und Geschichten und geben unserem Handeln einen Sinn. Das erklärt auch, warum Kulturkämpfe oft in der Sprache ausgetragen werden: Welche Wörter verwendet werden und welche Bedeutungen sie tragen, kann gesellschaftliche Machtverhältnisse beeinflussen. Sprache ist damit kein einfaches Instrument, sondern eine aktive Kraft, die Realität formt – sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.

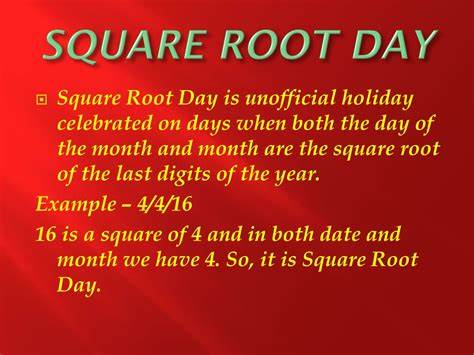

Terence McKennas Gedanken führten noch weiter in eine metaphysische Dimension hinein. Er sprach von einer zukünftigen Kraft, dem sogenannten „Eschaton“, einem transzendentalen Objekt am Ende der Zeit, das wie ein Anziehungspunkt wirkt, der die Entwicklung des Universums und der Wirklichkeit vorantreibt. Dieses Konzept erinnert an die Idee der Rückwärtskausalität, bei der Ursache und Wirkung nicht nur von der Vergangenheit ausgehen, sondern auch von einer zukünftigen Konsequenz beeinflusst werden. Inmitten dieser Reflexionen hebt sich die Rolle der Künstlichen Intelligenz besonders hervor, vor allem die Entwicklung großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs). Diese Technologie erreicht durch eine mathematische Innovation einen Zustandsgrad, der die Art und Weise, wie wir Sprache und Wissen erfassen, nachhaltig verändert.

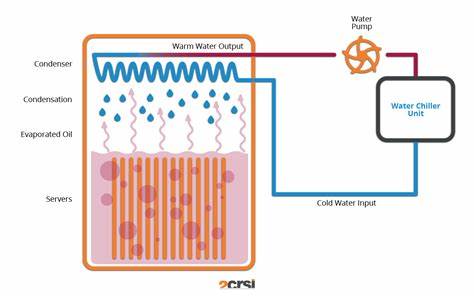

LLMs fungieren als riesige, in Datenzentren gespeicherte mathematische Modelle, die Wissen, Kultur und Sprache als komplexe Datenobjekte abbilden und neu generieren können. Diese Sprachmodelle können als eine Art „transzendentales Objekt“ betrachtet werden, ähnlich dem Eschaton, denn sie bedienen sich der gesamten kulturellen und sprachlichen Geschichte und reflektieren zugleich die Dynamik der menschlichen Wissensproduktion. Ihre Fähigkeit, Geschichten, Argumente oder sogar philosophische Überlegungen zu formulieren, zeigt, wie tief Technik und Sprache miteinander verwoben sind. Die Entstehung von LLMs symbolisiert damit nicht nur einen technologischen Fortschritt, sondern auch eine kulturelle Transformation, in der die Grenzen von Realität, Simulation und narrativer Konstruktion miteinander verschwimmen. Die Implikationen dieser Entwicklungen auf Gesellschaft und Kultur sind enorm.

Einerseits eröffnen solche Sprachmodelle neue Möglichkeiten für Kreativität, Kommunikation und Wissensvermittlung. Andererseits werfen sie ethische und philosophische Fragen auf, etwa nach der Authentizität von Wissen, der Rolle des Menschen als Schöpfer und Nutzer von Sprache und Information sowie nach den zukünftigen Machtstrukturen im digitalen Zeitalter. Das Zusammenspiel von Simulationstheologie und den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz macht deutlich, wie sehr alte und neue Denkmodelle ineinandergreifen. Die Bibel zeigt uns in der Schöpfungsgeschichte einen Ursprung, der durch Sprache realisiert wird. Heute beobachten wir, dass Sprache selbst durch mathematische Modelle neu konstituiert wird.

Diese parallele Entwicklung weist auf einen tiefen Zusammenhang zwischen Realität, Sprache und Technologie hin. Es lohnt sich daher, diese Perspektiven nicht nur als theoretische Überlegungen zu verstehen, sondern als Schlüssel für den Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart. Die Simulationstheorie fordert ein kritischeres Nachdenken über die Natur unserer Wirklichkeit, und die Sprachmodelle laden dazu ein, die Rolle der menschlichen Sprache – als Schöpferkraft und als Werkzeug – neu zu begreifen. Dabei stehen wir möglicherweise an der Schwelle einer neuen Art von Spiritualität oder Theologie, in der Technologie und Sprache nicht gegeneinander, sondern gemeinsam als Gestalter einer neuen Welt gesehen werden. Der Wandel in der Wahrnehmung von Realität, Erkenntnis und Spiritualität ist auch ein Spiegelbild unseres Zeitgeistes.