Die Schattenseiten der digitalen Kommunikation: Ein Blick auf Spam-Listen In einer Welt, die zunehmend von digitaler Kommunikation geprägt ist, sind Spam-E-Mails ein alltägliches Ärgernis, das die meisten von uns nur zu gut kennen. Ob ungewollte Werbung, Phishing-Versuche oder betrügerische Angebote – Spam-Mails sind nicht nur lästig, sondern können auch erhebliche Sicherheitsrisiken bergen. Um diesem Problem zu begegnen, haben sich Spam-Listen etabliert, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen digitale Unwägbarkeiten spielen. Spam-Listen, auch bekannt als Blacklists oder DNS Blackhole Lists (DNSBL), sind Datenbanken, die IP-Adressen von Servern führen, die in der Vergangenheit durch den Versand von Spam oder anderen unerwünschten Inhalten negativ aufgefallen sind. Diese Listen dienen als wertvolles Tool für E-Mail-Dienste, die auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten sind, unerwünschte Mails ausfilter zu können.

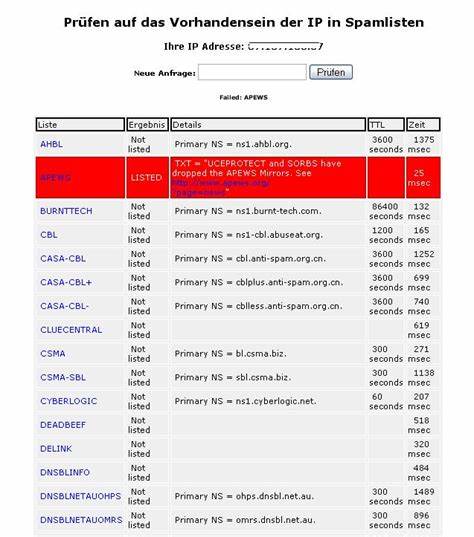

Die Funktionsweise ist relativ einfach: E-Mail-Blocker wie SpamAssassin nutzen diese Listen, um zu prüfen, ob eine eingehende Nachricht von einer als spamverdächtig eingestuften Adresse kommt. Ist dies der Fall, wird die E-Mail entweder abgelehnt oder mit einer niedrigen Priorität behandelt. Aber wie entstehen diese Spam-Listen genau? Der Prozess beginnt mit der Überwachung des Datenverkehrs im Internet. Plattformen wie Spamhaus, SpamCop und SORBS führen kontinuierlich Buch über IP-Adressen, die wiederholt Spam versenden. Die Daten werden durch Meldungen von Nutzern, die entsprechenden E-Mail-Server-Betreiber und durch automatische Systeme gesammelt.

Diese Systeme analysieren zudem das Versendungsverhalten von E-Mails und können so feststellen, ob eine bestimmte Adresse tatsächlich regelmäßig Spam verbreitet oder ob die Meldungen vielleicht auf einen Einzelfall zurückzuführen sind. Die Technologie hinter diesen Blacklists nutzt das DNS-Protokoll. Im Grunde genommen wird bei einer Abfrage eine IP-Adresse aus dem Loopback-Bereich (127.0.0.

0/8) zurückgegeben, die anzeigt, ob die abgefragte Adresse auf der Liste steht und aus welchem Grund. Dies geschieht in Echtzeit und ermöglicht es E-Mail-Servern, aktuelle Daten zu nutzen, um Spam sofort zu blockieren. Ein tragender Aspekt von Spam-Listen ist die Gemeinschaft, die sich hinter ihrer Pflege und Nutzung verbirgt. E-Mail-Provider, Unternehmen und sogar Privatpersonen tragen dazu bei, die Listen aktuell zu halten, indem sie Spam melden und helfen, die digitalen Kommunikationswege reiner zu gestalten. Oftmals handelt es sich um Freiwillige oder Unternehmen, die den Kampf gegen Spam unterstützen, ohne dass sie dafür eine direkte finanzielle Entlohnung erhalten.

Dies stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Internet-Community und fördert ein Bewusstsein für Sicherheitsfragen im Netz. Trotz ihrer Vorteile stehen Spam-Listen jedoch auch in der Kritik. Einige Nutzer berichten von unberechtigten Blockierungen, bei denen legitime E-Mail-Adressen fälschlicherweise als Spam eingestuft werden. Solche Fehleinschätzungen können für Unternehmen weitreichende Folgen haben, insbesondere wenn wichtige Mitteilungen an Kunden oder Partner nicht zugestellt werden. Zusätzlich werfen Kritiker den Betreibern von Spam-Listen vor, dass sie manchmal intransparent agieren und die Kriterien für die Aufnahme auf die Listen nicht klar definieren.

In einigen Fällen kämpfen Unternehmen deshalb darum, von einer Spam-Liste entfernt zu werden, was oft ein langwieriger und komplizierter Prozess sein kann. Ein weiteres Problem besteht in der unterschiedlichen Effektivität der verschiedenen Spam-Listen. Während einige Anbieter wie Spamhaus und SORBS als sehr zuverlässig gelten, haben andere weniger Ansehen und könnten potenziell mehr Schaden anrichten als nützen. Für Unternehmen ist es daher essenziell, sich nicht nur auf eine einzige Liste zu verlassen, sondern mehrere Quellen zu konsultieren und gegebenenfalls eigene Filtermechanismen zu implementieren. Technologische Entwicklungen machen auch vor Spam nicht Halt.

Mit dem Aufkommen von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen können Spam-Filter immer ausgereiftere Algorithmen nutzen, um unerwünschte Nachrichten zu identifizieren. Diese Systeme analysieren nicht nur Absenderadressen, sondern auch den Inhalt, die Betreffzeilen und sogar das Verhalten der Benutzer, um festzustellen, ob eine E-Mail wahrscheinlich Spam ist oder nicht. Diese Technologien bieten eine zusätzliche Schicht der Sicherheit, probabilistische Modelle, die dem Nutzer helfen können, Zwischenfälle in der digitalen Kommunikation zu minimieren. Dennoch bleibt das Problem der Spam-Listen und von Spam generell eine Herausforderung für die digitale Gesellschaft. Während die Nutzer durch gezielte Aufklärung und Technologie geschützter werden können, ist auch die Zusammenarbeit zwischen Anbietern, Unternehmen und Privatpersonen nötig.

Bewusstsein für die eigene digitale Hygiene ist essenziell – private Nutzer sollten sich darüber im Klaren sein, welche Informationen sie teilen und wem sie die Erlaubnis geben, sie zu kontaktieren. In Anbetracht der wachsenden Komplexität und der stetigen Weiterentwicklung der Technologien wird es auch in Zukunft wichtig sein, die Mechanismen hinter Spam-Listen und deren Anwendung zu verstehen. Der Schlüssel zur Lösung liegt in einer informierten Gesellschaft, die bereit ist, sich aktiv an einem sicheren digitalen Raum zu beteiligen. Nicht zuletzt wird der Einfluss von Spam auf unsere Kommunikationsweise auch in einer zunehmend vernetzten Welt immer größer. Innovative Ansätze müssen entwickelt werden, um die Schattenseiten des digitalen Handels einzudämmen, ohne dabei das Recht auf die freie Meinungsäußerung und den offenen Austausch von Informationen zu gefährden.

Ganz egal, ob wir es mit kommerziellem Spam oder schädlicher Malware zu tun haben – die Verantwortung für ein sicheres Internet liegt in den Händen eines jeden Einzelnen von uns. Spam-Listen sind ein unverzichtbarer Bestandteil dieses Prozesses, der uns hilft, unsere digitalen Räume sauberer und sicherer zu machen. Nur so können wir die Kommunikation im Internet als das nutzen, was sie sein sollte: ein Werkzeug zur Vernetzung und zum Austausch, ohne die ständige Gefahr, in der digitalen Spam-Falle zu landen.