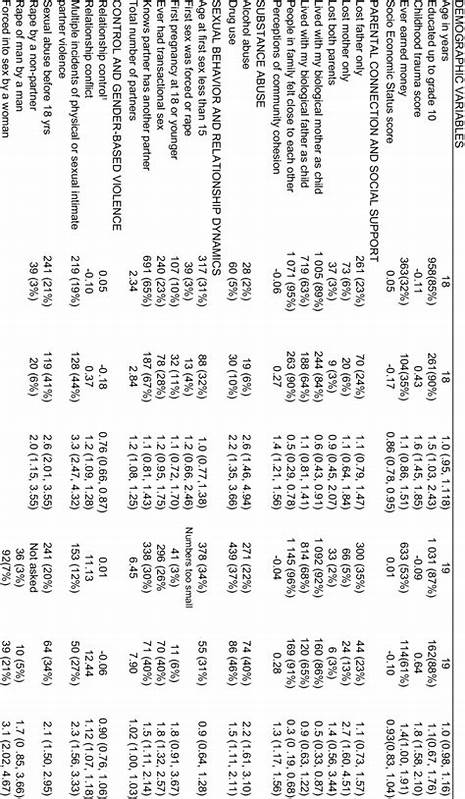

Sexuelle Begierde ist ein essenzieller Bestandteil menschlichen Wohlbefindens und spielt eine zentrale Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen. Dennoch bleibt das Verständnis darüber, wie unterschiedliche demografische und beziehungsbezogene Faktoren dieses Verlangen beeinflussen, in der wissenschaftlichen Literatur vielfach unzureichend. Eine bahnbrechende Studie, die auf einer enormen Stichprobe von über 67.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem estnischen Biobank-Datensatz basiert, liefert nun wertvolle Einsichten in diese komplexen Zusammenhänge. Die Untersuchung analysierte, wie Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Beziehungsstatus, kürzlich erfolgte Geburten, Anzahl der Kinder, Zufriedenheit in der Partnerschaft, Bildung und berufliche Tätigkeiten das ausgeprägte sexuelle Verlangen der Menschen beeinflussen.

Besonders auffallend ist der starke Einfluss des Geschlechts, was sich in deutlich höheren Sexualtriebwerten bei Männern im Vergleich zu Frauen widerspiegelt. Dieser Unterschied bleibt über fast alle Alters- und demografischen Gruppen hinweg bestehen, wobei die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Kombination mit anderen Variablen weitere Nuancen zeigen. Ebenso zeigt sich, dass das sexuelle Verlangen im Allgemeinen mit zunehmendem Alter abnimmt. Diese Abnahme ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern, was mögliche biologische, psychologische und soziale Ursachen vermuten lässt. Interessanterweise stellen Personen mit bisexuellem oder pansexuellem Orientierungsmuster eine Ausnahme dar, da sie ein höheres Maß an sexuellem Verlangen berichten.

Dies könnte darauf hindeuten, dass sexuelle Orientierung ein wichtiger und differenzierender Faktor für die Ausprägung von Sexualität im Alltag ist und in zukünftigen Forschungen und praktischen Anwendungen berücksichtigt werden sollte. Ein weiterer wichtiger Befund betrifft Beziehungsvariablen. Die Zufriedenheit in der Partnerschaft korreliert positiv mit dem natürlichen Sexualtrieb, was nahelegt, dass eine glückliche Beziehung das sexuelle Verlangen beflügelt beziehungsweise umgekehrt. Die Studie stellte ebenfalls fest, dass Menschen, die kürzlich ein Kind geboren haben, eine Steigerung im sexuellen Verlangen berichten. Dies ist bemerkenswert, da postpartale Phasen oft mit hormonellen, körperlichen und emotionalen Herausforderungen einhergehen, die normalerweise das sexuelle Interesse reduzieren könnten.

Die Verbindung könnte durch eine Vielzahl hormoneller und psychosozialer Mechanismen bedingt sein. Bezüglich elterlicher Faktoren zeigt sich, dass die Anzahl der Kinder ebenfalls einen Einfluss hat, wobei dieser komplexe Zusammenhänge offenbart, die sich zwischen Geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen unterscheiden. Bildung und berufliche Tätigkeit konnten zwar ebenfalls Zusammenhänge mit sexuellem Verlangen zeigen, diese waren jedoch weniger dominant im Vergleich zu den primären Faktoren Geschlecht und Alter. Das bedeutet nicht, dass diese Variablen unbedeutend wären, sondern weist vielmehr darauf hin, dass sie in einem größeren Kontext zu betrachten sind, z. B.

in Bezug auf Stresslevel, gesellschaftliche Rollenbilder und Lifestyle-Faktoren. Die multivariate Analyse erklärte in ihrer Gesamtheit ungefähr 28,3 Prozent der Variabilität im Sexualtrieb, was in sozialwissenschaftlichen Studien ein beachtlicher Wert ist. Besonders bemerkenswert ist, dass das Geschlecht nicht nur ein Hauptprädiktor ist, sondern auch die Wirkung anderer Variablen wie Alter, Elternschaft und Beziehungszufriedenheit moderiert. Mit anderen Worten: Die Ausprägung und Dynamik des sexuellen Verlangens hängen stark davon ab, ob man männlich oder weiblich ist und welche anderen Lebensumstände vorliegen. Diese Erkenntnis trägt entscheidend dazu bei, stereotype Sichtweisen zu hinterfragen und sexologische Theorien weiterzuentwickeln, indem sie differenzierte, kontextabhängige Betrachtungen ermöglichen.

Die praktische Bedeutung dieser Forschung liegt nicht nur in der besseren wissenschaftlichen Verortung des Sexualtriebs, sondern auch in möglichen Implikationen für die Sexualberatung und die sexuelle Gesundheit. Ein tieferes Verständnis darüber, wie Faktoren wie Partnerschaftszufriedenheit oder der Geburtszeitraum Einfluss nehmen, kann helfen, gezieltere Interventionen zu entwickeln, die auf individuelle Lebensumstände abgestimmt sind. Darüber hinaus unterstreicht die Studie, dass demografische Merkmale zwar wichtige Orientierungen geben, aber nicht deterministisch sind. Individuelle Unterschiede und das Zusammenspiel mehrerer Variablen prägen das sexuelle Begehren und sollten respektiert werden. Die umfangreiche estnische Biobank-Datenbasis ermöglichte, diese Zusammenhänge erstmals in einem repräsentativen, groß angelegten Setting zu untersuchen.

Die Resultate liefern daher eine robuste Grundlage für zukünftige Forschungsarbeiten in den Bereichen Sexualpsychologie, Soziologie und Medizin. Darüber hinaus regen sie dazu an, kulturspezifische Unterschiede sowie biologische und psychologische Mechanismen in weiteren interdisziplinären Studien zu erforschen. Insgesamt liefert diese Forschung wertvolle Erkenntnisse über die komplexen und dynamischen Einflüsse auf das menschliche sexuelle Verlangen. Sie zeigt, dass Sexualität ein vielschichtiges Phänomen ist, das durch eine Vielzahl von demografischen und relationalen Faktoren moduliert wird. Für Betroffene, Fachleute und gesellschaftliche Diskurse eröffnen sich dadurch Möglichkeiten, sexualbezogene Themen differenzierter zu verstehen und unterstützend zu begleiten.

In einer Zeit, in der Tabus und Unwissenheit häufig Hindernisse für offene Gespräche über Sexualität darstellen, leistet diese Studie einen wichtigen Beitrag zur Entmystifizierung und Normalisierung dieses fundamentalen menschlichen Erlebens. Das umfassende Wissen über die Zusammenhänge von Geschlecht, Alter, Beziehungssituation und weiteren Einflussfaktoren schafft eine fundierte Basis, um sexualitybezogene Gesundheit ganzheitlich zu fördern und individuelle Bedürfnisse besser zu adressieren.