Die Entscheidung für eine Datenbanktechnologie gehört zu den wichtigsten Aspekten in der Softwareentwicklung und Systemarchitektur. Insbesondere im Bereich von skalierbaren, verteilten Anwendungen stellen Datenbanken wie CockroachDB eine attraktive Option dar. Doch mit fortschreitendem Wachstum und sich ändernden Anforderungen kann es erforderlich werden, eine Migration zu einer anderen Datenbank vorzunehmen. Dies ist genau die Erfahrung, die das Unternehmen Motion gemacht hat, das Anfang 2022 auf CockroachDB setzte – einer verteilten SQL-Datenbank mit Fokus auf horizontale Skalierung und hohe Verfügbarkeit. Trotz der vielen Vorteile erwiesen sich in der Praxis einige Aspekte als problematisch, die letztlich in einer Migration zu Postgres mündeten.

Im Folgenden soll die Geschichte und die wesentlichen Erkenntnisse dieses Migrationsprozesses vorgestellt werden, um Unternehmen und Entwickler bei ähnlichen Vorhaben zu unterstützen und Orientierung zu geben. Von den anfänglichen Vorteilen bis zu wachsendem Kostendruck CockroachDB brachte Motion anfangs viele Vorteile. Die Datenbank ermöglichte eine einfache horizontale Skalierung, wodurch insbesondere Multi-Region-Setups problemlos realisiert werden konnten. Zudem sorgte die verteilte Architektur für hohe Ausfallsicherheit. Die SQL-Kompatibilität machte die Integration in bestehende Systeme angenehm.

Besonders im Hinblick auf rechtliche Anforderungen wie die DSGVO schien eine Multi-Region-Lösung langfristig sehr sinnvoll. Doch mit dem Unternehmenswachstum stiegen auch die Nutzungsintensität und die dadurch verursachten Kosten. Bereits 2024 hatte sich die Rechnung für CockroachDB verfünffacht und erreichte einen mittleren sechsstelligen Betrag. Bemerkenswert ist dabei, dass die Anforderungen an Multi-Region oder Datenlokalisation zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich nötig waren. Stattdessen dominierte eine einzelne Region mit weitgehend einfachen Transaktionsabfragen.

Diese Diskrepanz zwischen tatsächlichem Bedarf und Kostenaufwand weckte erste Zweifel an der langfristigen Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Lösung. Technische Herausforderungen bei Migration und Betrieb Ein zentrales Problem stellte die Migration der Datenbanken dar, speziell die Erweiterung der bestehenden Tabellenstrukturen. Prisma, das eingesetzte ORM-Tool, geriet bei Migrationen auf CockroachDB regelmäßig an seine Grenzen und verursachte Timeouts. Das führte dazu, dass man sich gezwungen sah, Migrationen manuell und einzeln im Cockroach-Interface durchzuführen – mit erheblichem Zeitaufwand und gestressten Entwicklerteams. Im Gegensatz dazu stellte der Wechsel zu Postgres eine massive Verbesserung dar.

Eine vergleichbare Migration wurde auf einer rückgespielten Datenbank innerhalb von wenigen Sekunden ausgeführt, was die Effizienzsteigerung eindrucksvoll belegt. Dieses technische Problem war nicht nur ein nerviges Hindernis, sondern führte sogar zu operativen Kompromissen, bei denen Entwickler Umgehungslösungen einsetzten, um Sperren im System zu vermeiden. Dadurch stiegen die Risiken für Dateninkonsistenzen und Systeminstabilität. Diese Migrationsprobleme hatten zudem weitere negative Folgen. Das Unternehmen blieb auf einer veralteten CockroachDB-Version 22 hängen, weil der Versionswechsel durch die Migrationsprobleme blockiert wurde.

Der Support für diese Version war nicht mehr optimal gewährleistet, und auch die Zusammenarbeit mit dem Support gestaltete sich eher umständlich. Dies verlängerte den Lebenszyklus einer eigentlich veralteten Datenbankversion und verzögerte notwendige Updates. Probleme bei ETL-Prozessen und Datenintegration Neben Migrationsproblemen wirkten sich die Timeouts auch auf ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) aus. Besonders bei der Verwendung von Airbyte, eines beliebten Open-Source-ETL-Tools, traten ständig Ausfälle und Performance-Engpässe auf. Auf CockroachDB existierte nur ein Alpha-Status-Connector für die Replikation, der zudem einen Speicherleck-Fehler aufwies.

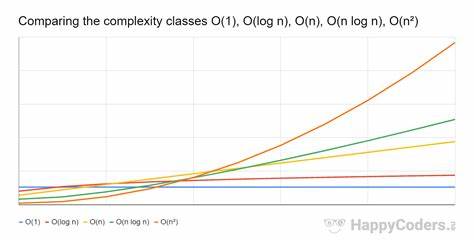

Häufig endeten ETL-Aufgaben mit Fehlermeldungen oder extrem langen Laufzeiten, was die Datentransparenz und -verfügbarkeit erheblich beeinträchtigte. Die mangelnde Unterstützung für CockroachDB im ETL-Bereich zwang das Team dazu, eigene Lösungen zu entwickeln und Workarounds zu implementieren. Dies erhöhte wiederum den operativen Aufwand und unterstreicht die Bedeutung eines kompatiblen und stabilen Ökosystems rund um die eingesetzte Datenbank. Performance-Vergleich zwischen CockroachDB und Postgres Ein spannender Aspekt bei der Migration war der direkte Vergleich der Abfragegeschwindigkeit zwischen Cockroach und Postgres. Einige wenige Abfragen liefen auf CockroachDB schneller, was der Analyse des Cockroach-eigenen Query-Optimierers zugeschrieben wurde.

In manchen Fällen reduzierte er die Ausführungszeiten spürbar, vor allem bei komplexen Aggregationen. Doch dieser Vorteil hatte Grenzen. Die meisten realen Abfragen, die über das Prisma-ORM erzeugt wurden, bestanden aus komplexen, verschachtelten SQL-Statements mit zahlreichen Joins und Ineffizienzen. CockroachDBs Optimierer entschied in vielen Fällen für Full Table Scans, was enorme Latenzzeiten verursachte. Im Gegensatz dazu zeigte Postgres bei diesen Abfragen teilweise eine deutlich bessere Performance – teilweise sogar zwanzigmal schnellere Ausführung bei kritischen Anfragen, etwa auf großen Tabellen mit 100 Millionen Zeilen.

Zudem wurde deutlich, dass die Kombination aus Prisma und CockroachDB problematisch ist, weil Prisma SQL generiert, das für CockroachDBs Optimierer suboptimal ist. In der Folge konnten viele gängige Abfragen auf Postgres deutlich schneller bearbeitet werden, was die Nutzererfahrung bemerkswert verbesserte. Weitere operative Hürden und Nutzererfahrungen Neben den technischen Parametern traten auch UI- und Bedienungsprobleme bei CockroachDB auf. Beispielsweise waren Listen mit ungenutzten Indizes irreführend, da teilweise tatsächlich verwendete Indizes fälschlich als unnötig angezeigt wurden. Das führte zu Verwirrung unter Entwicklern und erschwerte Index-Optimierung.

Das Management von laufenden Abfragen zeigte sich ebenfalls umständlich. Während Postgres mit SQL-Clients wie TablePlus das einfache Abbrechen laufender Anfragen ermöglichte, erforderte CockroachDB das aufwändige Eingreifen über die Web-Konsole. Nicht immer funktionierte das zuverlässig, was zu Systeminstabilitäten führen konnte. Zusätzlich beeinträchtigten Verbindungsprobleme mit dem Cockroach-Cluster das Tagesgeschäft. Insbesondere in Verbindung mit Tailscale VPN traten sporadische DNS-Fehlermeldungen und Verbindungsabbrüche auf, die unerklärlich waren und sich erst nach einer gewissen Zeit einfach so wieder auflösten.

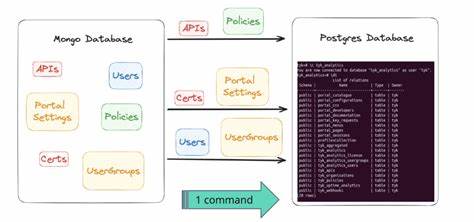

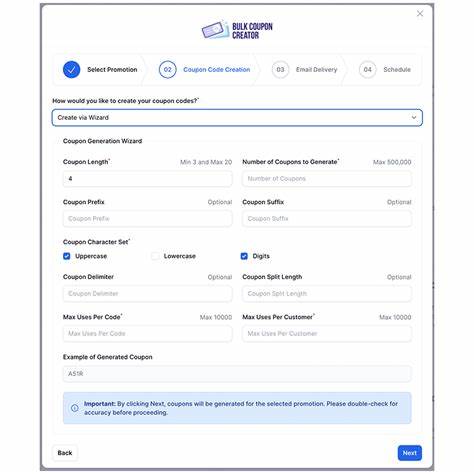

Diese Probleme betrafen alle Umgebungen von lokalem Entwicklungsrechner bis zur Continuous Integration. Der Schlüssel zur erfolgreichen Migration Angesichts all dieser Schwierigkeiten entschied sich das Team für eine selbst entwickelte ETL-Lösung auf Basis von Bun, einem aufstrebenden JavaScript-Toolkit. Die Idee war, das Datenbankschema auszulesen, den Datenbestand jeder Tabelle in CSV-Dateien zu dumpen und dann für jede Tabelle einen Prozess zu starten, der die Daten per Stream zeilenweise in Postgres importierte. Die Umsetzung erwies sich als anspruchsvoll, insbesondere weil CockroachDB und Postgres unterschiedliche Byte-Kodierungen für JSON- und Array-Felder verwendeten. Die Entwickler entwickelten deshalb eine spezielle Pipeline, um geplante Datenvalidität sicherzustellen und die Kompatibilität zwischen beiden Systemen herzustellen.

Am Tag der Migration wurde ein leistungsstarker Virtual Machine mit 128 CPU Kernen in der Google Cloud Platform genutzt. In Wartungsmodus gesetzt, wurde die Migration binnen etwa 15 Minuten abgeschlossen – ohne Datenverlust, mit minimaler Ausfallzeit. Post-Migration: Einsparungen und Optimierungen Nach der Umstellung auf Postgres zeigte sich sofort ein signifikanter Performance-Gewinn. Die aggregierten Antwortzeiten des Systems reduzierten sich um rund 33 Prozent. Darüber hinaus ermöglichte die große Community und das robuste Werkzeugumfeld von Postgres, wie zum Beispiel PGAnalyze, weitere Optimierungen durchzuführen.

Hier konnten innerhalb weniger Stunden mehrere ineffiziente Abfragen durch gezielte Indexierung und Query-Optimierung verbessert werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht führte der Wechsel zu einer Kosteneinsparung von über 110.000 US-Dollar pro Jahr, was angesichts des Wachstums der datenbankseitigen Last sogar noch höher ausfallen wird. Fazit: Migration als Chance und Herausforderung Das Praxisbeispiel von Motion verdeutlicht, dass Datenbankmigration weit über das reine Verschieben von Daten hinausgeht. Sie ist ein komplexes Unterfangen, welches technische, operationelle und wirtschaftliche Aspekte umfasst.

Gute Vorbereitung, eine eigene Testumgebung sowie das Verständnis von Datenbankinterna sind entscheidend. Der Einsatz von flexiblen Tools für Migration, Monitoring und Optimierung kann den Prozess deutlich erleichtern. Für Unternehmen, deren Datenbanken wachsen und deren Anforderungen sich ändern, bietet der Wechsel von CockroachDB zu Postgres eine attraktive Möglichkeit, Effizienz, Skalierbarkeit und Kosten in Einklang zu bringen. Der Fall zeigt auch, wie wichtig die Auswahl des richtigen ORMs und eine stabile ETL-Unterstützung sind. Die Erkenntnisse aus diesem Erfahrungsbericht können für Entwickler und Architekten eine wertvolle Orientierung bieten, um eine Migration mit minimalen Risiken und maximalem Erfolg durchzuführen.

Wer sich für eine solche Herausforderung interessiert, findet in der Postgres-Community ein breites Spektrum an Ressourcen und Support. Zusätzlich kann die Kombination moderner Technologiestacks und sorgfältiger Planung dafür sorgen, dass der Umstieg auf eine robuste, kosteneffiziente Datenbanklösung gelingt und den Grundstein für nachhaltiges Wachstum legt.