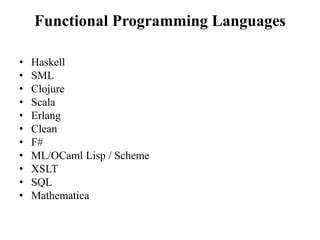

Die funktionale Programmierung hat in den letzten Jahrzehnten erheblich an Bedeutung gewonnen und bietet eine elegante Alternative zu imperativen Programmierparadigmen. Zentral in dieser Entwicklung sind die ML-Familie von Programmiersprachen sowie Haskell als einflussreiche funktionale Sprache. Unter den bekanntesten Vertretern der ML-Dialekte sind Standard ML (SML), OCaml und F# zu nennen. Jede dieser Sprachen weist eigene Charakteristika auf, die sie für unterschiedliche Anwendungsfelder besonders geeignet machen. Im Folgenden wird ein Überblick über diese Sprachen gegeben, der sowohl ihre gemeinsamen Grundlagen als auch ihre individuellen Besonderheiten beleuchtet.

Standard ML, abgekürzt SML, gilt als die klassische Vertreterin der ML-Sprachenfamilie. Sie wurde in den frühen 1980er Jahren entwickelt und besticht durch ein starkes Typsystem, klare Syntax sowie eine auf mathematische Grundlagen gestützte Semantik. SML wird häufig für akademische Zwecke und als Lehrsprache für funktionale Programmierung eingesetzt. Ihre statische Typprüfung erleichtert das frühzeitige Aufspüren von Fehlern und unterstützt die Erstellung von zuverlässigem Code. Syntax und Aufbau von SML sind vergleichsweise rigoros, was dazu beiträgt, dass Programme gut strukturiert und übersichtlich bleiben.

OCaml ist eine Weiterentwicklung von Standard ML und brachte zahlreiche Neuerungen mit sich, die vor allem die praktische Anwendbarkeit der Sprache erweiterten. Die Integration von Objektorientierung in OCaml erweitert das Paradigma der funktionalen Programmierung um Klassen und Vererbung. Somit können Entwickler je nach Bedarf zwischen funktionaler, imperativer und objektorientierter Programmierung wechseln. Zusätzlich verfügt OCaml über eine robuste native Code-Generierung, die eine hohe Ausführungsleistung ermöglicht. OCaml wird häufig in Industrieprojekten genutzt, etwa im Bereich der Programmanalyse, Compilerbau oder bei Finanzapplikationen.

Die Syntax von OCaml ist dem SML ähnlich, aber etwas flexibler und unterstützt zum Beispiel benannte Parameter und optionale Argumente, was den Code lesbarer und wartbarer macht. F# ist eine funktionale Programmiersprache, die auf der ML-Familie basiert und speziell für die Microsoft .NET-Plattform entwickelt wurde. Sie verbindet funktionale Konzepte mit der umfangreichen .NET-Umgebung, was eine nahtlose Interaktion mit .

NET-Bibliotheken und -Frameworks erlaubt. F# ist besonders bekannt für seine einfache Interoperabilität mit anderen .NET-Sprachen wie C# und Visual Basic, was sie im Unternehmen kontext populär macht. Sie unterstützt funktionale Paradigmen ebenso gut wie objektorientierte und imperative Programmierung, wodurch Entwickler flexibel in der Methodik sind. Die Syntax ähnelt stark OCaml, wurde jedoch für den pragmatischen Einsatz im Unternehmensumfeld optimiert und stellt eine Brücke zwischen funktionaler Eleganz und praktischer Anwendbarkeit her.

Haskell hingegen ist eine rein funktionale Programmiersprache mit einem starken statischen Typisierungssystem und unterstützt umfassend Lazy Evaluation – eine Auswertungstechnik, bei der Ausdrücke erst dann berechnet werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Diese Eigenschaft führt zu eleganten, aber manchmal auch unerwarteten Laufzeitverhalten. Haskell fördert die Entwicklung von sicherem und modularen Code durch seine Features wie Typpolymorphismus, algebraische Datentypen und Monaden. Besonders in der Forschung und für Bildungszwecke genießt Haskell eine hohe Aufmerksamkeit, wird aber auch im industriellen Kontext zunehmend eingesetzt, etwa für Domain-spezifische Sprachen oder in der Finanzwelt. Die Syntax von Haskell unterscheidet sich deutlicher von den ML-Sprachen, bietet jedoch durch den Verzicht auf explizite Blocks und Terminatoren eine sehr klare Struktur.

Trotz ihrer individuellen Besonderheiten teilen all diese Sprachen generelle Merkmale, die sie als ML- und funktionale Vertreter kennzeichnen. Dazu zählt unter anderem das Konzept der unveränderlichen Variablen, das Änderungen niemals durch Seiteneffekte durchführt, sondern durch die Erzeugung neuer Datenstrukturen arbeitet. Das statische Typensystem sorgt für frühzeitige Fehlererkennung und unterstützt umfangreiche Typinferenzmechanismen, sodass Typen meistens nicht explizit angegeben werden müssen, aber dennoch Sicherheit gewährleistet ist. Pattern Matching ist ein weiteres wichtiges Werkzeug, das in allen diesen Sprachen zur Verfügung steht und das Bearbeiten und Zerlegen komplexer Datenstrukturen erleichtert. Während SML und OCaml typischerweise eine Kombination aus Interpreter und Compiler bieten, ist Haskell vor allem für seinen glasfaserartigen Compiler GHC bekannt, der zur Erstellung hoch performanter nativer Anwendungen eingesetzt wird.

F# wiederum integriert sich in die .NET-Umgebung und bietet somit vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung von Tools, Debuggern und Profilern dieser Plattform. Jede dieser Sprachen ist in der Lage, entweder als Skriptsprache mittels REPL (Read-Eval-Print-Loop) oder durch Kompilierung größerer Projekte eingesetzt zu werden. Ein bedeutender Bereich, in dem sich diese Sprachen unterscheiden, sind die Typen und Umfang der Standardbibliotheken. OCaml bringt etwa eine umfangreiche Standardbibliothek mit, die zahlreiche Module zur Arbeit mit Listen, Arrays, Dateien, Prozessen und mathematischen Operationen bietet.

F# greift auf die riesige Kollektion der .NET-Bibliotheken zurück, was den Zugriff auf unterschiedliche Systemressourcen sowie moderne APIs ermöglicht. Haskell setzt stark auf eine modulare Bibliotheksstruktur mit umfangreichen Paketen, die über den Paketmanager Cabal oder Stack eingebunden werden können. SML bietet eine zuverlässige Basisbibliothek, die vor allem für akademische Zwecke genügt, aber weniger umfangreich als die Anderen ist. Was die parallele und nebenläufige Programmierung angeht, so haben OCaml, F# und Haskell nativ oder durch Erweiterungen Unterstützung.

F# nutzt die .NET-Infrastruktur, um auf Threads und asynchrone Programmierung zuzugreifen, während Haskell mit seinen Monaden und speziellen Bibliotheken wie STM (Software Transactional Memory) ein sehr mächtiges und innovatives Modell zur Handhabung von Nebenläufigkeit bereitstellt. OCaml bietet moderne Ansätze durch Multithreading-Bibliotheken sowie asynchrone Programmierung via Lwt oder Async. SML unterstützt Nebenläufigkeit häufig durch externe Libraries, ist jedoch weniger standardisiert in diesem Bereich. In puncto Syntax und Sprachdesign sind die ML-Dialekte und Haskell prägnante Beispiele für funktionale Programmierparadigmen aus verschiedenen Entwicklungslinien, die dennoch gemeinsame Grundprinzipien teilen.

SML legt den Fokus auf eine klare und formale Definition, OCaml erweitert Flexibilität und praktische Anwendbarkeit, F# bringt ML in die produktive Businesswelt hinein und Haskell erkundet die Möglichkeiten von reiner Funktionalität und Laziest Evaluation umfassend aus. Für Entwickler, die in die funktionale Programmierung einsteigen wollen, lohnt sich die Auseinandersetzung mit allen genannten Sprachen. Sie bieten unterschiedliche Perspektiven – von der wissenschaftlichen Klarheit in SML über die praktische Vielseitigkeit in OCaml und F# bis hin zur forschungsorientierten Tiefe in Haskell. Darüber hinaus ist die Wahl der Sprache oft auch von der jeweiligen Arbeitsumgebung, dem vorhandenen Ökosystem und den geplanten Anwendungen abhängig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ML-Dialekte SML, OCaml, F# und die funktionale Sprache Haskell in ihrer jeweiligen Ausprägung wichtige Werkzeuge für die funktionale Programmierung darstellen.

Ihre individuellen Stärken ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Domänen, von Lehre über Forschung bis hin zu industrialisierten Anwendungen. Das fundierte Verständnis ihrer Konzepte und Unterschiede eröffnet Entwicklern vielfältige Möglichkeiten, die Kraft funktionaler Programmierung für moderne Softwareprojekte zu nutzen.