In der heutigen digitalen Ära nutzen Millionen Menschen täglich das Internet und soziale Medien, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren. Die einfache Verfügbarkeit von Informationen hat das Gesundheitsbewusstsein gesteigert, führt jedoch auch zu einer Flut von unzuverlässigen oder sogar gefährlichen Inhalten. Falsche Gesundheitsinformationen unterscheiden sich dabei von klassischen Fake News durch ihre oft scheinbar glaubwürdigen, aber irreführenden Botschaften, die Menschen in die Irre führen und schaden können. Doch warum fallen wir ausgerechnet auf diese irreführenden Botschaften herein? Und warum verbreiten sie sich schneller als sachliche, wissenschaftlich fundierte Informationen? Das Verständnis dieser Dynamik ist essenziell, um persönliche Gesundheit und das Gemeinwohl zu schützen. Der erste Grund liegt in der psychologischen Wirkung von Fake Gesundheitsinformationen.

Sie beinhalten häufig eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion, die es dem Gehirn erleichtert, die falschen Aussagen zu akzeptieren. Dies nennt man auch den „Korn der Wahrheit“-Effekt. Ein Beispiel aus der COVID-19-Pandemie zeigt dies deutlich: Die Behauptung, dass Alkohol Viren auf Oberflächen abtöten kann, wurde zu einer falschen Empfehlung umgedeutet, alkoholische Getränke zu konsumieren, um sich zu schützen. Diese scheinbar plausible Verknüpfung verursacht eine gefährliche Fehlinterpretation, die sich schnell verbreitete. Solche Informationen erzeugen einen Eindruck von Glaubwürdigkeit und fördern das Vertrauen, obwohl sie faktenwidrig sind.

Ein weiterer Aspekt ist die Attraktivität von sensationellen und unglaublich klingenden Beiträgen. Menschen fühlen sich besonders zu Inhalten hingezogen, die kontraintuitive oder zu schön klingende Heilmethoden versprechen. Ein Beispiel ist die Behauptung, Schokolade könne beim Abnehmen helfen. Solche Aussagen vermitteln nicht nur schnelle, einfache Lösungen für komplexe Probleme, sondern sprechen auch den Wunsch nach Genuss und Unbeschwertheit an. Diese Kombination macht die Botschaft besonders wirksam und motiviert dazu, die Information weiterzugeben.

Hinzu kommt die Macht der Emotionen. Fake Gesundheitsinformationen adressieren oft Ängste, Unsicherheiten oder Hoffnungen, was ihre Verbreitung beschleunigt. In sozialen Netzwerken lösen solche Inhalte starke emotionale Reaktionen aus, die Nutzer dazu bringen, sie rasch mit Freunden und Familie zu teilen. Dies geschieht häufig ohne sorgfältige Prüfung der Fakten, da der Impuls, zu warnen oder zu helfen, größer ist als die Skepsis. Die emotionale Verstrickung führt dazu, dass sich falsche Informationen leichter als korrekte verbreiten und einen viralen Charakter annehmen.

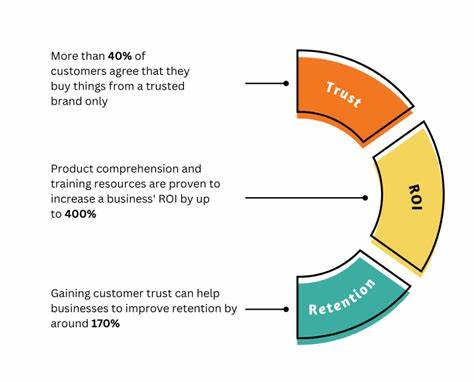

Die digitale Infrastruktur selbst verstärkt die Verbreitung von Falschinformationen. Algorithmen sozialer Medien sind darauf ausgelegt, Inhalte zu fördern, die Nutzer stark binden, da dies die Verweildauer erhöht und Werbeeinnahmen steigert. Sensationelle, kontroverse oder emotional aufgeladene Nachrichten erfüllen diese Kriterien oft besser als nüchterne wissenschaftliche Berichte. Dies führt dazu, dass Fake Gesundheitsinformationen mehr Sichtbarkeit und Reichweite bekommen als sachliche Inhalte. Zudem sind professionell gestaltete Websites und Beiträge mit glaubwürdig wirkenden Logos oder Expertenzitaten oft schwer von echten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu unterscheiden, was zur Irreführung beiträgt.

Ein besonders gefährlicher Effekt falscher Gesundheitsinformationen ist die realweltliche Auswirkung auf Gesundheitverhalten. Falschmeldungen über Impfstoffe etwa haben weltweit zu einer sinkenden Impfbereitschaft geführt und damit zum Wiederauftreten vermeidbarer Krankheiten wie Masern. Durch solche Desinformationen entsteht Misstrauen gegenüber Gesundheitssystemen und politischen Entscheidungsträgern. Dies untergräbt die öffentliche Gesundheit und erschwert effektive Präventionsmaßnahmen. Besonders besorgniserregend ist, dass durch die Verbreitung von Fake News personelle Ressourcen gebunden werden müssen, um Fehlinformationen zu korrigieren und aufzuklären.

Um der Verbreitung falscher Gesundheitsinformationen entgegenzuwirken, sind Bewusstseinsbildung und Medienkompetenz entscheidend. Verbraucher müssen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen und bewährte Quellen zu erkennen. Dazu gehört, die Herkunft von Inhalten zu prüfen, Autoren zu recherchieren und auf das Erscheinungsdatum zu achten. Mehrere unabhängige und etablierte Quellen sollten konsultiert werden, um Behauptungen zu überprüfen. Websites von internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation oder nationalen Gesundheitsbehörden bieten verlässliche und aktuelle Informationen.

Auch das Verhalten in sozialen Medien ist von großer Bedeutung. Das Teilen von Informationen sollte bewusst und verantwortungsvoll erfolgen – insbesondere bei Gesundheitsthemen. Falls Zweifel an der Korrektheit eines Beitrags bestehen, ist es besser, die Information nicht weiterzuverbreiten. Eine wachsame Haltung gegenüber vermeintlich „sensationellen“ oder zu einfachen Lösungen ist ebenfalls hilfreich. Das aktiven Erkennen von Desinformation erfordert Übung, kann aber auf lange Sicht helfen, sich selbst und andere besser zu schützen.

Professionelle Akteure im Gesundheitsbereich und Medien müssen zunehmend in der Lage sein, auf Fake Gesundheitsinformationen effektiv zu reagieren. Schulungen und Strategien zur Aufklärung und Bekämpfung von Fehlinformationen sind notwendig, um Vertrauen wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit zu fördern. Künstlerische und kreative Kommunikationsmethoden können helfen, komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich und ansprechend zu vermitteln. Auf diese Weise lassen sich fundierte Fakten attraktiver gestalten und gegen die extreme Verbreitung falscher Informationen anstellen. Schließlich ist gesellschaftliches Engagement ein Schlüssel zur Lösung.

Bildungsinitiativen in Schulen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen können dazu beitragen, kritisches Denken und Informationskompetenz zu stärken. Indem Menschen aktiv in den Umgang mit Gesundheitsinformationen eingebunden werden, lässt sich die Anfälligkeit für Fake News verringern. Nicht zuletzt sind politische Rahmenbedingungen gefordert, die zur Regulierung und Kontrolle von Falschmeldungen im Netz beitragen können, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Insgesamt ist es eine komplexe Aufgabe, der Verbreitung von falschen Gesundheitsinformationen wirksam entgegenzuwirken. Das Zusammenspiel von psychologischen Faktoren, digitaler Technik und sozialer Dynamik führt dazu, dass falsche Botschaften häufig schneller und weiter reisen als wahrheitsgemäße und wissenschaftlich belegte Inhalte.

Doch durch gezielte Aufklärung, Medienkompetenz, professionelle Kommunikation und gesellschaftliches Engagement ist es möglich, den Schaden zu begrenzen und eine gesundheitsbewusste Gesellschaft zu fördern. Gerade in Zeiten globaler Gesundheitskrisen ist der verantwortungsbewusste Umgang mit Gesundheitsinformationen unverzichtbar. Jede und jeder kann dazu beitragen, indem Nachrichtenquellen kritisch geprüft und nur zuverlässig bestätigte Informationen geteilt werden. Nur so lässt sich verhindern, dass Fake Gesundheitsinformationen weiterhin Vertrauen zerstören und Menschenleben gefährden.

![The Weird 1970s Mechanical PONG [video]](/images/B1D67F86-5546-4290-AEC4-5690784E996F)