In der heutigen Zeit erleben wir tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen Besitz wahrnehmen und verwalten. Das Thema „Du wirst nichts besitzen“ hat in den letzten Jahren vor allem im Zuge von Diskussionen um Sharing Economy, Digitalisierung und nachhaltige Lebensweisen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es stellt eine Vision dar, in der traditionelle Eigentumsformen infrage gestellt und durch neue Konzepte der Nutzung und Zugänglichkeit ersetzt werden. Doch was verbirgt sich hinter diesem Konzept und welche Konsequenzen könnte es für das Individuum sowie die Gesellschaft insgesamt haben? Das Prinzip, nichts zu besitzen, basiert auf der Idee, dass Nutzen wichtiger wird als Eigentum. Statt Dinge physisch zu kaufen und dauerhaft zu besitzen, könnten Menschen zukünftig verstärkt auf Miet-, Leih- oder Abonnement-Modelle zurückgreifen.

Diese Tendenz ist bereits heute in vielen Bereichen sichtbar – von Fahrzeugen über Kleidung bis hin zu Wohnraum. Plattformen, die Carsharing, Mietmode oder Co-Living anbieten, fördern ein Bewusstsein für gemeinschaftliche Nutzung und Ressourcenschonung. Ein wesentlicher Antrieb hinter dieser Entwicklung ist die zunehmende Urbanisierung. In großen Städten ist der Platz begrenzt, ebenso wie die natürlichen Ressourcen. Die Idee, Besitz zu minimieren und stattdessen flexibel auf Bedarf zu reagieren, kann dabei helfen, die materiellen Bedürfnisse effizienter zu decken.

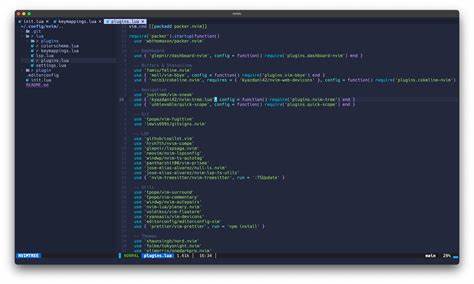

Beispielsweise ermöglicht das Teilen von Autos eine Verringerung der Verkehrsbelastung und der städtischen Umweltverschmutzung. Ähnlich kann gemeinschaftliches Wohnen soziale Bindungen stärken und gleichzeitig den Wohnraum effizienter nutzen. Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von Szenarien, in denen Besitz an Bedeutung verliert. Digitale Plattformen und Apps verbinden Anbieter und Nutzer auf einfache Weise und ermöglichen einen schnellen Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Dabei verändern sich nicht nur die Konsumgewohnheiten, sondern auch die Erwartungen an Flexibilität und Transparenz.

Anstelle von langfristigen Investitionen in Besitztümer werden kurzfristige Bedürfnisse bedient, was den Wirtschaftskreislauf dynamischer gestaltet. Doch die Abkehr vom Eigentum wirft auch Fragen hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit und Kontrolle auf. Wer bestimmt den Zugang zu den gemeinschaftlich genutzten Ressourcen? Wie wird Vertrauen zwischen Anbietern und Nutzern geschaffen? Zudem stellt sich die Frage, ob solche Modelle eine dauerhafte Alternative zu traditionellen Besitzformen bieten können oder ob sie nur eine Übergangsphase sind, die neue Abhängigkeiten schafft. Kritiker warnen vor der Gefahr, dass Menschen ihre Autonomie verlieren, wenn sie dauerhaft auf fremdbestimmte Nutzungsrechte angewiesen sind. Auf der politischen Ebene wird das Prinzip „Du wirst nichts besitzen“ häufig mit Zukunftsvisionen wie dem sogenannten „Great Reset“ verbunden, einer Debatte, bei der die Neugestaltung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Strukturen im Mittelpunkt steht.

Befürworter sehen darin eine Chance, nachhaltiger zu wirtschaften und Ressourcen gerecht zu verteilen. Skeptiker hingegen befürchten, dass die Kontrolle über Eigentum zunehmend in die Hände weniger Unternehmen oder Institutionen fällt, die damit Einfluss auf das Verhalten und die Freiheiten der Menschen ausüben können. Unter dem Blickwinkel des Umweltschutzes bietet das Leben ohne Besitz erhebliche Chancen. Durch gemeinschaftliche Nutzung können Ressourcen eingespart und die Lebensdauer von Produkten verlängert werden. Reparatur- und Wiederverwendungsansätze gewinnen an Bedeutung und führen zu einem bewussteren Umgang mit Konsumgütern.

Immer mehr Menschen erkennen, dass ein nachhaltiger Lebensstil oft mit einer Reduktion des materiellen Besitzes einhergeht und dass Qualität und Zugänglichkeit wichtiger sind als Quantität. Die kulturellen Auswirkungen dürfen ebenfalls nicht unterschätzt werden. Eigentum war über Jahrhunderte ein Symbol von Status, Sicherheit und Identität. Der Verzicht darauf bedeutet für viele Menschen eine tiefgreifende Veränderung der Lebensweise. Eine Kultur des Teilens setzt Vertrauen und Gemeinschaft voraus und fördert Werte wie Solidarität und Zusammenarbeit.

Dennoch gibt es unterschiedliche Einstellungen, die von Euphorie bis hin zu Skepsis reichen. Technologische Entwicklungen wie Blockchain und das Internet der Dinge könnten die Zukunft des Besitzes weiter verändern. Durch dezentrale Systeme lässt sich die Nutzung von Gütern transparent und sicher regeln. Token-basierte Modelle ermöglichen individuelle Zugriffsrechte, die kurzfristig und automatisiert vergeben werden können. Solche Innovationen könnten dazu beitragen, das Konzept der gemeinsamen Nutzung auf eine neue Ebene zu heben und gleichzeitig Missbrauch vorzubeugen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Vorstellung, nichts zu besitzen, mehr als nur ein Schlagwort ist. Sie steht für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, bei dem Besitzstrukturen, Wertevorstellungen und ökonomische Modelle hinterfragt werden. Ob diese Vision tatsächlich Realität wird oder ob der klassische Besitz weiterhin eine zentrale Rolle spielt, wird von vielen Faktoren abhängen – darunter technologische Innovationen, politische Entscheidungen und gesellschaftliche Akzeptanz. In jedem Fall fordert das Konzept dazu auf, über den eigenen Konsum nachzudenken, nachhaltiger zu handeln und starre Denkmuster zu überwinden. Es bietet die Chance, neue Formen von Gemeinschaft und Freiheit zu entwickeln, die besser an die Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts angepasst sind. Die Zukunft könnte durchaus so aussehen, dass wir weniger besitzen, aber mehr erfahren, teilen und erleben – eine Perspektive, die viele Türen für ein neues Verständnis von Lebensqualität öffnet.

![You Will Own Nothing" [video]](/images/B42AB850-3BBF-4781-B484-9BCAD9EA9131)