In unserer heutigen Gesellschaft begegnen uns immer wieder die Begriffe "Experten" und "Eliten" – doch selten wird klar, wie grundlegend sich diese beiden Gruppen in ihrer Funktionsweise, ihrem Verhalten und ihren Zielen unterscheiden. Während Experten durch tiefes Fachwissen glänzen und sich vor allem durch ihre technische Präzision auszeichnen, bewegen sich Eliten auf einer ganz anderen Ebene. Damit verbunden sind unterschiedliche Bewertungskriterien, Kommunikationsweisen und sogar unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen. Das Verständnis dieser Differenz ist essenziell, um aktuelle gesellschaftliche Dynamiken besser einordnen zu können und Institutionen realistischer zu beurteilen. Experten bezeichnen Personen, die sich durch spezialisierte Kenntnisse in einem bestimmten Fachgebiet auszeichnen.

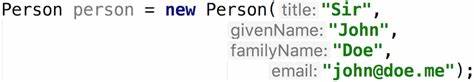

Diese Menschen sprechen oft dieselbe „Sprache“, verwenden spezifische Methoden und Argumentationsweisen, die sich am Belegbaren und Überprüfbaren orientieren. Experten leben vom Wahrheitsanspruch, sie wollen richtig liegen, ihre Ergebnisse unterliegen dem ständigen Test, der Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit. In der fachlichen Debatte dringen sie tief in Details ein und lassen vor allem Genauigkeit und Beweislast über ihre Autorität entscheiden. Diese Vorgehensweise ist ihre Stärke. Sie schaffen Grundlagen, auf denen andere aufbauen können.

Eliten hingegen sind weniger durch spezielles Wissen definiert, sondern vielmehr durch eine breite, übergreifende Eindruckskraft. Sie überzeugen durch Vermögen, Aussehen, Geschmack, soziale Kompetenz und Netzwerke. Eine Elite-Person zeichnet sich häufig dadurch aus, dass sie in vielen gesellschaftlichen Bereichen als beeindruckend wahrgenommen wird, nicht unbedingt, weil sie in einem sehr spezialisierten Bereich brilliert. Institutionelle Auswahlmechanismen spiegeln dies wider, beispielsweise bei Elite-Universitäten, wo oft weniger der Studiengang, sondern vielmehr die soziale Gesamtausstrahlung zählt: eine Kombination aus Bildung, Stil und Zugehörigkeit zu sozial prominenten Kreisen. Daraus erklärt sich, warum Absolventen von Eliteschmieden mit völlig fachfremden Abschlüssen dennoch Spitzenkarrieren antreten können – etwa in Beratung oder Führung.

Die Kommunikationsstile von Experten und Eliten sind ebenso unterschiedlich wie ihre Bewertungsmaßstäbe. Experten kommunizieren mit Präzision, oft analytisch und manchmal auch skeptisch. Sie heben Schwächen und Fehler hervor, weil genau das zu ihrem Aufgabenbereich gehört. Ihr Ziel ist es, das Wissen zu verfeinern und vor Irrtümern zu bewahren. Eliten dagegen wählen eher eine glättende, verbindende Sprache.

Sie legen Wert auf gemeinsame Werte und gestalten die Botschaft so, dass sie möglichst viele Menschen mitnimmt. Dabei wird weniger auf Faktenkenntnis geachtet als auf die Fähigkeit, einen Konsens zu erzeugen und Loyalitäten zu mobilisieren. Elite-Kommunikation funktioniert oft über Stil, Gestik und das Erzeugen von Stimmungen. Die Abwägung zwischen den beiden Gruppen kann man als ein Spektrum verstehen: Auf der einen Seite stehen die kompromisslosen Experten, die mit ihrem Spezialwissen glänzen, gerne auch isoliert in ihrer technischen Sphäre agieren und ihre Arbeit meistens unter Fachkollegen bewerten lassen. Auf der anderen Seite gibt es die ausgesprochen breit aufgestellten Eliten, die oft weniger technisches Detailwissen vorweisen, dafür aber ausgezeichnete soziale Kompetenzen, Führungsqualitäten und kulturelle Sensibilität besitzen.

Gerade in politischen oder wirtschaftlichen Führungspositionen ist das Verständnis für Medien, Zielgruppen und symbolische Zeichen oft wichtiger als tiefgreifendes Expertenwissen. Ein interessantes Phänomen tritt auf, wenn Eliten vorgeben, ausschließlich den Experten zu folgen, etwa mit Aussagen wie "Wir vertrauen auf die Wissenschaft". In Wirklichkeit können Eliten Expertenmeinungen überstimmen, besonders wenn moralische oder gesellschaftliche Fragen im Mittelpunkt stehen. Hier zeigt sich ein Machtgefälle: Eliten formen Narrative, steuern öffentliche Debatten und lenken gesellschaftliche Meinungen – und Expertenmeinungen geraten dabei oft unter Zugzwang. Viele Eliten begannen ihre Laufbahn als Experten.

Wissenschaftler, die in Hochschulen gearbeitet haben, wechselten später in öffentliche Positionen und führen heute die Geschäfte. Doch mit diesem Wechsel geht nicht selten ein Wandel vom Detailwissen zur Gesamtperspektive einher: Weg von der Analyse, hin zur Überzeugung. Während Akademiker oft in ihrem Fachgebiet verbleiben, spricht ein öffentlicher Intellektueller gezielt eine breitere Öffentlichkeit an, formuliert klare Stellungnahmen und versucht, Debatten zu lenken. Der Maßstab hier ist nicht mehr wie bei reinen Experten die Korrektheit, sondern die Fähigkeit zur Beeinflussung und Mobilisierung. Praktisch zeigt sich die Unterscheidung auch in Medien und Organisationen.

Ein Fachjournalist recherchiert oft tiefgründig auf einem Themengebiet, sammelt Fakten und arbeitet sorgfältig, während ein Kolumnist eher eine Meinungskonstellation präsentiert, Debatten voranbringt und oft ganz bewusst Werturteile einbringt. In Unternehmen sind Berater häufig keine tiefen Experten im technischen Sinne, sondern sie bringen Prestige und ein Netzwerk mit, das es ihnen ermöglicht, Innovationen zu etablieren, auch wenn sie die Details der Umsetzung nicht selbst beherrschen. Der Übergang von Experten zu Eliten gelingt selten reibungslos. Selbst Nobelpreisträger, die Experten ihrer Fachgebiete sind, haben Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, sich als Mitglieder der Elite zu positionieren. Viele behalten ihre Expertenrolle bei und werden nicht vollumfänglich in eliteorientierte Runden aufgenommen.

Umgekehrt versuchen Eliten oft, sich durch angeeignetes oder behauptetes Expertenwissen zusätzlich zu legitimieren, doch missen häufig die Tiefe oder die langjährige Erfahrung. Interessanterweise zeigt sich die Bedeutung physischer Attraktivität unterschiedlich in den verschiedenen Rollen. Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Sozialwissenschaften attraktive Personen oft besser bezahlt werden, da sie mehr eliteartige Qualitäten ausstrahlen. In den Naturwissenschaften ist hingegen ein gewisser Mangel an Attraktivität tendenziell mit höherer Anerkennung verbunden, möglicherweise weil hier die Tiefe der Expertise stärker zählt als ein überzeugendes Auftreten. Attraktive Wissenschaftler wechseln eher in Führungspositionen, verlassen also womöglich die Rolle der reinen Experten.

Ein weiteres wesentliches Merkmal von Eliten ist, dass sie ihre Ambitionen oft verstecken. Während Experten durchaus offen sagen dürfen, dass sie an speziellen Leistungen interessiert sind und beispielsweise den Nobelpreis anstreben, wird von Eliten erwartet, dass sie ihre Macht- und Statusbestrebungen möglichst subtil oder sogar uneigennützig verpacken. Man spricht von einer „studierten Unbekümmertheit“: Eliten geben vor, aus reinem Pflichtbewusstsein zu handeln, nicht aus Eigeninteresse. Dieses Verhalten ist ein integraler sozialer Code innerhalb der eliteorientierten Sphäre. Die Macht von Eliten zeigt sich besonders deutlich darin, wie sie Institutionen und Entscheidungen dominieren können.

Experten setzen Normen und prägen Details, doch sobald Eliten eine Position einnehmen oder ein Thema als relevant einstufen, übernehmen sie oft die Kontrolle. Ein prägnantes Beispiel lieferte die Corona-Pandemie. Anfangs herrschte unter Medizinern teils große Skepsis gegenüber drastischen Maßnahmen, doch als politische Eliten klare Botschaften formulierten und einen Konsens bildeten, folgten die Expertengemeinschaften schnell diesem Kurs – auch wenn sich dabei die wissenschaftliche Position zeitweise abrupt änderte. Dieses Phänomen illustriert, wie sehr Expertenmeinungen durch politische und soziale Machtstrukturen beeinflusst werden. Ähnliche Dynamiken zeigen sich bei Themen wie der Kriminalitätsbekämpfung.

Kriminologen legen nahe, dass datengestützte Polizeiarbeit Gewalt reduziert. Gleichwohl finden sich in elitegetragenen Diskursen häufig Forderungen nach alternativen Strategien, die mehr den sozialen Gefühlen als objektiven Erkenntnissen zu folgen scheinen. Eliten kuratieren bewusst Narrative, die mit moralischen oder sozialen Idealen harmonieren, auch wenn diese nicht immer mit wissenschaftlichen Fakten übereinstimmen. Im Kern entscheidet sich in der Gegenwart, wem wir zuhören und welcher Handlungsspielraum legitim ist, an der Frage, ob jemand als Elite wahrgenommen wird und in welchem Stil er seine Botschaften transportiert. Machtpositionen werden vorrangig an Personen vergeben, die nicht nur Expertise besitzen, sondern vor allem gesellschaftliche Autorität und stilistische Angemessenheit zeigen.

Das führt dazu, dass viele wichtige Vorschläge oder Innovationen keine Beachtung finden, solange sie nicht durch die Brille etablierter Eliten betrachtet und unterstützt werden. Ein interessanter Aspekt dieser Elite-Expert-Trennung ist, dass Innovation und gesellschaftlicher Fortschritt oft durch den Statustransfer von weniger sichtbaren Experten zu anerkannten Eliten ermöglicht werden. Elite-Berater, die formal wenig Fachwissen besitzen, übersetzen Expertenideen in handhabbare Narrative, die in Unternehmen oder politischen Institutionen realisierbar sind. Ohne eine solche Vermittlung bleiben viele theoretische Erkenntnisse gesellschaftlich wirkungslos. Auch im akademischen Bereich sind Eliten anders definiert als Experten.

Fachliche Führungspersonen wie Dekane oder Institutsleiter sind oft weniger in der Forschung aktiv, dafür aber in administrativen und politischen Prozessen verankert. Ihr Einfluss ergibt sich aus ihrer Verknüpfung mit gesellschaftlichen Machtstrukturen und nicht nur aus wissenschaftlicher Expertise. Für Karrieren in der Politik oder Wirtschaft ist es häufig ein großer Vorteil, solche akademische Elitenpositionen innezuhaben. Populistische Bewegungen zeigen andererseits, wie fragil die Grenzen zwischen Eliten und Experten sein können. Auch wenn diese Bewegungen sich häufig als Aufstand gegen etablierte Eliten inszenieren, sind sie meistens Teil interner Machtkämpfe zwischen unterschiedlichen Elite-Fraktionen, die gegeneinander um Legitimität konkurrieren.