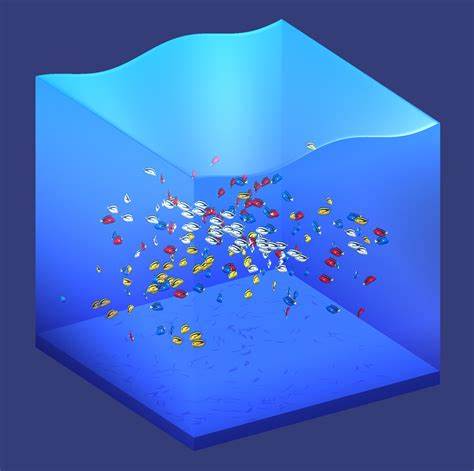

Das faszinierende Verhalten von Schwärmen in der Natur, insbesondere bei Fischen und Vögeln, hat die Wissenschaft und Technik seit Jahrzehnten inspiriert. Diese kollektiven Bewegungen entstehen scheinbar mühelos, obwohl sie durch einfache individuelle Verhaltensregeln gesteuert werden. Eine der bekanntesten Methoden, dieses Phänomen zu simulieren, ist der Boids-Algorithmus, entwickelt von Craig Reynolds im Jahr 1986. Er bildet das komplexe Zusammenspiel von Individuen ab, die sich aneinander ausrichten, gegenseitig Raum geben und zusammenbleiben – Eigenschaften, die das Bild lebendiger Schwärme prägen.Der Begriff „Boids“ steht für „bird-oid objects“ und beschreibt virtuelle Agenten, die in der Simulation eigenständige Einheiten repräsentieren.

Diese kleinen Einheiten folgen Regeln, die auf drei grundlegende Kräfte zurückzuführen sind. Die erste dieser Kräfte, Alignment, sorgt dafür, dass jeder Boid seine Bewegungsrichtung an jene seiner Nachbarn im Umfeld anpasst und sich so synchronisiert. Dadurch entsteht eine koordinierte Bewegung, bei der die Mitglieder des Schwarms nahezu synchron fliegen oder schwimmen. Dabei ist die Wahrnehmungsspanne jedes Boids begrenzt. Es bezieht Informationen ausschließlich von denen, die sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft befinden.

Diese Beschränkung sorgt dafür, dass die Simulation der realen Natur entspricht, denn auch Tiere orientieren sich nur an denen, die in Sichtweite sind.Neben der Ausrichtung spielt Kohäsion eine wichtige Rolle für das Balancieren des Schwarms. Jeder Boid bewegt sich in Richtung des geometrischen Mittelpunkts seiner Nachbarn, was den Schwarm zusammenhält und ihn vor dem Auseinanderdriften schützt. Diese Kraft impliziert eine soziale Bindung, die dafür sorgt, dass die Gruppe ihre Form bewahrt und kollektiv auf Gefahren oder Umweltveränderungen reagiert. Gleichzeitig sorgt die dritte Kraft, Separation, für minimierte Kollisionen.

Boids übernehmen eine Art „Abstandsregel“, bei der sie Hindernissen und anderen Mitgliedern ausweichen, wenn diese zu nahe kommen. Die Kombination dieser drei Regeln führt zu einem harmonischen Verhalten, das als Schwarmdynamik bekannt ist und in der Realität von Vogelschwärmen und Fischschulen beobachtet werden kann.In der digitalen Simulation wird das Verhalten der Boids in Echtzeit berechnet. Dabei kommt eine Vielzahl von Boids – oft mehrere hundert – zusammen, um die Komplexität der Interaktionen sichtbar zu machen. Jedes virtuelle Individuum berechnet seine Bewegungen anhand der Summe der beschriebenen Kräfte.

Zusätzlich werden Geschwindigkeiten begrenzt, um unrealistische Bewegungen zu vermeiden und das Verhalten natürlicher erscheinen zu lassen. Die Positionsupdates geschehen kontinuierlich und basieren auf der Geschwindigkeit, was eine fließende Bewegungsdarstellung erzeugt. Eine wichtige technische Besonderheit dabei ist die sogenannte „Wrapping-Funktion“. Diese sorgt dafür, dass Boids am Ende des virtuellen Raumes nicht einfach verschwinden, sondern von der anderen Seite wieder auftauchen, was einem nahtlosen, endlosen Raum gleicht und so den Schwarm stabil hält.Eine weitere Ebene der Komplexität bringen Raubtiere in die Simulation.

Diese verfolgen und jagen Boids innerhalb ihres Wahrnehmungsradius, was das Fluchtverhalten der Schwarmmitglieder initiiert. Während die Beute durch die Kombination aus Alignment, Kohäsion und Separation zu einem nahezu unauflöslichen Schwarm wird, agieren die Raubtiere als Instabilitätsfaktor, der die Dynamik verstärkt und zusätzliche Spannung erzeugt. Die Raubtiere selbst halten Abstand untereinander, sodass sich keine Ansammlungen bilden, die das natürliche Verhalten verzerren könnten.Interessanterweise können sogenannte Hotzones als zusätzliche Einflüsse eingebaut werden. Diese Zonen besitzen ein attraktives Potenzialfeld mit einer Verteilung, die einer zweidimensionalen Gaußschen Funktion ähnelt.

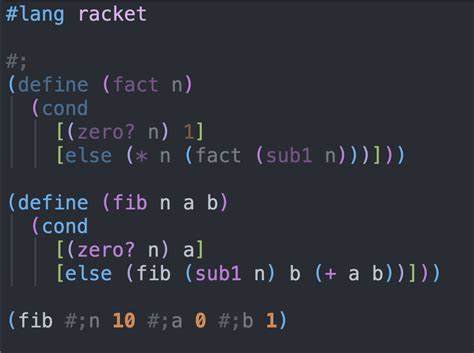

Boids werden dadurch sanft von bestimmten Punkten im Raum angezogen, was es ermöglicht, komplexere Bewegungsmuster zu gestalten oder Umweltbedingungen wie Futterstellen oder sichere Plätze zu simulieren. Das Resultat ist eine deutlich erweiterte Vielfalt an Schwarmverhalten, die durch wenige Parameter modelliert wird.Die technische Umsetzung einer solchen Simulation erfolgt häufig in modernen Programmiersprachen wie TypeScript und wird mithilfe von Visualisierungstools wie Observable Plot direkt im Browser ausgeführt. Das macht den Einsatz nicht nur anschaulich und interaktiv, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Anwender können live beobachten, wie Schwärme auf veränderte Bedingungen reagieren oder wie sich Parameter wie Boid-Zahl, Wahrnehmungsradius oder Raubtieranzahl auf das Verhalten auswirken.

Diese technische Zugänglichkeit unterstützt sowohl die Forschung als auch Bildung und vermittelt ein besseres Verständnis für kollektive Intelligenz.Die Simulation von Schwarmverhalten anhand des Boids-Algorithmus hat weitreichende Anwendungen. Im Bereich der Robotik dienen solche Modelle als Grundlage für die Entwicklung von koordinierten Drohnenflotten oder autonomen Fahrzeugen, die sich ohne zentralen Kontrollpunkt bewegen und dennoch effizient zusammenarbeiten können. In der Umwelt- und Biologie-Forschung erlauben diese Modelle, Hypothesen über das Verhalten von Tiergruppen zu testen, ohne invasive Eingriffe in die Natur vornehmen zu müssen. Ebenso finden sich Einsatzmöglichkeiten in der Computerspielindustrie und der Animation, um lebensechte Bewegungsabläufe zu kreieren, die das visuelle Erlebnis entscheidend verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Simulation von auf einfachen Regeln basierenden Schwarmbewegungen beeindruckend zeigt, wie Komplexität aus wenigen Verhaltensprinzipien entstehen kann. Der Boids-Algorithmus verdeutlicht, warum Schwärme so widerstandsfähig und flexibel sind – Eigenschaften, die durch die Balance von Anziehung, Abstoßung, Angleichung und Fluchtverhalten erzeugt werden. Durch die Kombination dieser Gesetze entsteht ein lebendiges System, das tiefe Einblicke in natürliche Prozesse sowie praktische Anwendungen in verschiedenen Technologiebereichen ermöglicht. Die Visualisierung solcher Systeme beeindruckt nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern auch durch die Erkenntnisse, die sie über das kollektive Verhalten lebender Systeme vermittelt.