Die Sonne steht seit jeher im Fokus der wissenschaftlichen Forschung, nicht zuletzt wegen ihrer enormen Bedeutung für unser Leben auf der Erde und ihr Einfluss auf das Weltraumwetter. Ein besonders faszinierender, aber auch schwer zu beobachtender Bereich ist die sogenannte Sonnenkorona – die äußere Atmosphäre der Sonne. Sie ist extrem lichtschwach und daher nur während einer totalen Sonnenfinsternis oder mit speziellen Instrumenten sichtbar. Die europäische Weltraumagentur ESO (ESA) hat mit der Proba-3 Mission ein bahnbrechendes Projekt auf den Weg gebracht, das eine künstliche Sonnenfinsternis im Weltraum erzeugen wird, um die Korona über einen deutlich längeren Zeitraum und mit hoher Präzision zu erforschen.Proba-3 ist das Ergebnis jahrelanger Planung, Entwicklung und technischer Innovation.

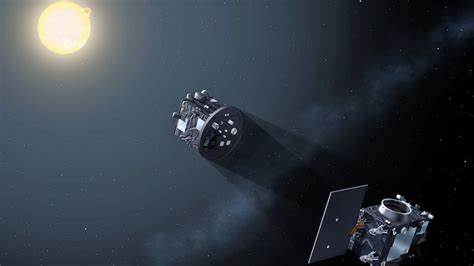

Die Mission wurde konzipiert, um mithilfe zweier kleiner Satelliten eine Formation zu bilden, die exakt aufeinander abgestimmt sind. Einer der Satelliten fungiert dabei als Okkluder, der die Sonne so abdeckt, wie es während einer natürlichen Sonnenfinsternis geschieht. Der andere Satellit trägt ein hochentwickeltes Koronograph-Instrument, das die Korona mit bisher unerreichter Detailgenauigkeit beobachten kann. Die beiden Satelliten werden im Orbit um die Erde fliegen und eine Distanz von etwa 144 Metern zueinander einhalten. Durch diese präzise Ausrichtung wird das helle Sonnenlicht blockiert, das normalerweise die Sicht auf die lichtschwache Korona verhindert.

Eine der größten Herausforderungen bei der Beobachtung der Korona sind die störenden Effekte durch Streuung und Beugung des Lichts an den Kanten eines Koronographen. Herkömmliche Koronographen besitzen einen eigenen Okkluder, der das Sonnenlicht abschirmt, doch das Licht, das um die Ränder dieses Okkluders herumstreut, kann die empfindlichen Bilder beeinträchtigen. Proba-3 wird diese Problematik durch die ungewöhnlich große Entfernung zwischen dem Okkluder und dem Koronographen umgehen und dadurch eine wesentlich bessere Unterdrückung des direkten Sonnenlichts ermöglichen. Diese technische Neuerung ist eine Premiere in der Satellitentechnologie.Ein weiterer außergewöhnlicher Aspekt der Mission ist die völlig autonome Steuerung der Satellitenformation.

Ohne die ständige Kontrolle und Anleitung von der Erde aus müssen die beiden Raumfahrzeuge ihre Position und Ausrichtung exakt überwachen und anpassen. Das erfordert komplexe Navigations- und Regelungssysteme, die die Satelliten in die Lage versetzen, während ihres gemeinsamen Fluges über lange Zeiträume stabil zu bleiben. Die Formation wird etwa 19,5 Stunden benötigen, um die Erde zu umrunden, wobei sie für sechs Stunden pro Umlauf die künstliche Sonnenfinsternis aufrechterhalten wird. Diese lange Beobachtungsdauer ist auf herkömmlichen irdischen Sofort-Sonnenfinsternissen nicht möglich und damit immens wertvoll für die Forschung.Der Start der Proba-3 Mission ist für September 2024 vorgesehen.

Aufgrund technischer Verzögerungen bei europäischen Trägerraketen wird der Start von Sriharikota, einer indischen Weltraumbasis, durchgeführt. Dies zeigt die zunehmende internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt und die Flexibilität der ESA, Chancen für die Durchführung wichtiger Missionen auch außerhalb Europas zu nutzen.Die Daten, die Proba-3 liefern wird, versprechen einen tiefen Einblick in die physikalischen Prozesse der Sonnenkorona. Die Korona ist der Ursprung solch faszinierender Phänomene wie koronalen Massenauswürfen und solaren Winden, die direkten Einfluss auf das Weltraumwetter und damit auf Satelliten, Funkkommunikation und Stromnetze auf der Erde haben können. Bisher konnte die Korona nur für wenige Minuten während einer irdischen totalen Sonnenfinsternis detailliert beobachtet werden.

Mit der künstlichen Sonnenfinsternis von Proba-3 können solche Beobachtungen über Stunden hinweg erfolgen und dadurch wesentlich aussagekräftigere und vielfältigere wissenschaftliche Erkenntnisse generiert werden.Darüber hinaus hilft die Mission, neue Technologien für die zukünftige Raumfahrt zu entwickeln. Die Fähigkeit zweier Satelliten, eine präzise Formation autonom zu halten, eröffnet Anwendungsfelder etwa für Weltraumteleskope, die in Formation betrieben werden oder für komplexere Satellitensysteme bei der Erdbeobachtung und Kommunikation. Proba-3 gilt daher als technologischer Demonstrator, der weit über die reine Sonnenforschung hinauswirkt.Die europäischen Wissenschaftler und Ingenieure können durch Proba-3 mit großer Spannung auf die Ergebnisse warten, da ihnen ganz neue Möglichkeiten der Sonnenbeobachtung zur Verfügung stehen.

Das Projekt repräsentiert die Innovationskraft Europas im Bereich der Raumfahrt und den festen Willen, auch bei anspruchsvollen wissenschaftlichen Herausforderungen international Maßstäbe zu setzen.Zusammenfassend markiert die Proba-3 Mission einen Meilenstein in der Erforschung der Sonne. Durch die Kombination aus Technologieinnovation, autonomer Satellitenflugformation und fokussierter wissenschaftlicher Zielsetzung wird das Verständnis der sonnennahen Korona vertieft und die Grundlage für zukünftige Forschungen und Technologien gelegt. Die künstliche Sonnenfinsternis im All, geschaffen durch zwei synchron fliegende Satelliten, ist ein beeindruckendes Beispiel für die kreativen Lösungen moderner Raumfahrttechnik und die grenzenlose Neugier auf unseren zentralen Stern.