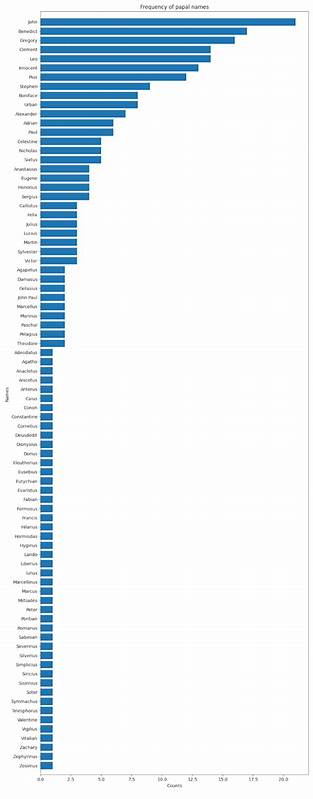

Die Wahl des päpstlichen Namens ist ein bedeutungsvolles Ereignis, das den neuen Pontifex oft mit einem historischen Erbe oder einer bestimmten Symbolik verbindet. Die Entscheidung eines Papstes, wie er nach seiner Wahl genannt werden möchte, hat nicht nur religiöse Bedeutung, sondern spiegelt auch Werte, Vorbilder und Botschaften wider, die er seinem Pontifikat verleihen möchte. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich bestimmte Namen besonders hervorgetan – einige tauchen immer wieder auf und prägen somit das Bild der katholischen Kirche und ihres Oberhaupts. Das Verständnis der Häufigkeit und Verteilung dieser Namen gewährt spannende Einblicke in die Geschichte des Papsttums und die kulturellen Einflüsse, die sich in der Namenswahl widerspiegeln. Die populärsten päpstlichen Namen sind John (Johannes), Benedict (Benedikt) und Gregory (Gregor), die den Großteil der Päpste seit Anbeginn stellen.

Diese Namen finden sich besonders häufig in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Papstgeschichte und stehen teilweise für Reformen, geistliche Bewegungen oder historische Epochen. Der Name Johannes wurde bislang von 21 Päpsten gewählt, was eine beeindruckende Dominanz zeigt. Interessanterweise existiert es keinen Papst mit dem Namen Johannes XX, was auf einen historischen Zählfehler zurückzuführen ist, ebenso wurde Johannes XVI als Antipapst klassifiziert und entfällt somit in der offiziellen Zählung. Die Namen Leo und Clement teilen sich gemeinsam den vierten Platz in der Häufigkeit, was ebenfalls zeigt, dass es mehrere beliebte Namen gibt, die historisch oft genutzt wurden. Der neu ernannte Papst Leo XIV ist ein Beispiel dafür, wie diese Traditionen weiterleben.

Die Tatsache, dass einige Namen wie Leo oder Clemens Zeitperioden der Kirchenführung und teilweise bedeutende theologische oder politische Bedeutungen reflektieren, macht die Analyse der Namenswahl besonders spannend. Die Namensgebung ist jedoch nicht nur von Tradition geprägt, sondern auch von historischen Eigenheiten und Besonderheiten. Ein prägnantes Beispiel ist der Papst Benedict IX, der gleich drei Amtszeiten innehatte – ein seltener und einzigartiger Fall, der die Papstgeschichte stark beeinflusst hat und zu einer erhöhten Anzahl an Pontifikaten im Vergleich zur Anzahl der Päpste selbst führte. Im Mittelalter, insbesondere während der Zeit der sogenannten „Gegenpäpste“, gab es Unstimmigkeiten bei der Zählweise der Päpste, was bis heute in der Papstnamenszählung erkennbar ist. Diese Besonderheiten ähneln den Vorkommnissen in der politischen Geschichte, wie etwa die doppelte Amtszeit von Grover Cleveland bei den US-Präsidenten, wo Namenswiederholungen und Diskontinuitäten zu Verwirrungen führen konnten.

In den letzten tausend Jahren hat sich die Auswahl der päpstlichen Namen auf eine kleine, etablierte Gruppe beschränkt. Seit dem Papst Lando im Jahr 913 hat kein neuer Name mehr Einzug gehalten, mit Ausnahme von Papst Franziskus, der einen neuen Namen wählte, der vor ihm nie als päpstlicher Name genutzt wurde. Er bezieht sich auf den heiligen Franz von Assisi und setzt damit ein Zeichen für seine Prioritäten in Sachen Einfachheit, Demut und Umweltschutz. Diese Wahl wurde von vielen als unerwartet angesehen, da bis dahin der Trend doch eher war, zu den Namen früherer Päpste zurückzukehren, um deren Vorbildfunktion zu bestärken. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass Päpste üblicherweise nicht ihren Geburtsnamen behalten.

Der letzte Papst, der dies tat, war Johannes XV im Jahr 985. Seitdem hat sich das Ritual der Namensänderung etabliert und sieht vor, neue Namen zu wählen, die oft eine programmatische oder symbolische Bedeutung transportieren. Die einzigen Namen der zwölf Apostel, die als päpstliche Namen ihren Platz fanden, sind Peter und Johannes. Dies stellt insofern eine Kuriosität dar, als dass andere bekannte Apostelnamen wie Andreas, Matthäus oder Jakobus nicht als päpstliche Namen gewählt wurden. Der Name Petrus ist hierbei von besonderer Bedeutung: Er gilt traditionell als erster Bischof von Rom und somit als der erste Papst.

Seine Bedeutung für die Kirche ist bis heute ungebrochen und symbolisiert die Kontinuität und Autorität des Pontifikats. Die Form einer Kurve bei der Häufigkeitsverteilung erinnert an sogenannte Potenzgesetze oder Zipfsche Verteilungen, bei denen wenige Namen sehr häufig vorkommen und viele Namen nur selten gewählt wurden. Dies ist ein Phänomen, das sich in vielen Bereichen der Namensvergabe beobachten lässt, sei es bei Königen, Päpsten oder sogar in modernen Popkulturen. Die Entscheidung für einen bestimmten päpstlichen Namen ist somit mehr als nur eine Namenswahl: Sie symbolisiert Gottes Auftrag, historische Kontinuität und oft persönliche Vorstellungen und Ideale. Der Papst, der einen Namen wählt, stellt sich bewusst in eine lange Tradition, aber auch unterstreicht neue Ausrichtungen, wenn er Namen wie Franziskus oder Johannes Paul wählt, wobei letzterer übrigens eine Kombination zweier früherer Namen ist.

Die Namenswahl zeigt auch, wie eng Religionsgeschichte mit politischen und kulturellen Entwicklungen verflochten ist. Bei der Frage, wie diese Daten statistisch dargestellt und interpretiert werden können, empfiehlt es sich, bei Gleichständen die Reihenfolge nach zeitlicher Nähe des letzten Papstes dieses Namens zu ordnen. Dies macht es leichter, Entwicklungen und Trends nachzuvollziehen und zu verstehen, warum bestimmte Namen gerade in bestimmten Perioden wieder populär werden. Abschließend lässt sich sagen, dass die Analyse der Häufigkeit päpstlicher Namen nicht nur ein Blick auf historische Daten ist, sondern auch eine Spiegelung der kirchlichen Geschichte, der kulturellen Präferenzen und der symbolischen Macht, die in der Wahl eines Namens steckt. Die Namen erzählen Geschichten von Einfluss, Wandel und Tradition, die von jedem neuen Papst neu geschrieben werden und die Gemeinschaft der Gläubigen weltweit verbinden.

Damit bleibt die Wahl des päpstlichen Namens ein faszinierendes Thema, das weit über einfache Statistik hinausgeht und tief in die Bedeutung von Führung, Nachfolge und Identität in der katholischen Kirche eintaucht.