Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Einfluss auf zahlreiche Bereiche des Lebens ausgeübt, wobei die Bildung eine der vielversprechendsten Domänen ist. Der Einsatz von KI-Modellen im Bildungssektor bietet neue Wege, wie Lerninhalte vermittelt, geprüft und individuell angepasst werden können. Doch wie gut sind diese KI-Modelle wirklich, wenn es darum geht, nicht nur Wissen zu reproduzieren, sondern auch pädagogisches Verständnis zu zeigen? Genau hier setzt das Benchmarking von KI-Modellen für die Bildung an, um die Leistungsfähigkeit der Technologie im Kontext von Lehrerwissen und Schülerleistungen zu untersuchen. KI-Modelle wurden traditionell oft daran gemessen, wie gut sie auf standardisierten Schülerprüfungen abschneiden. Diese Tests bewerten, ob die Modelle Faktenwissen und Problemlösungsfähigkeiten auf dem Niveau von Schulabgängern haben.

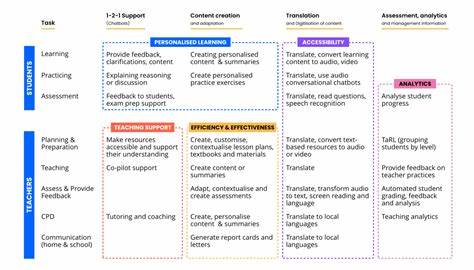

Dafür steht unter anderem das MMLU-Benchmark (Massive Multitask Language Understanding), das sich besonders auf schülerorientierte Prüfungen konzentriert. Doch reine Wissensabfrage ist nicht ausreichend, wenn es um die Unterstützung und Förderung von Lernprozessen geht. Lehrkräfte verfügen über pädagogisches Wissen, das weit über das reine Faktenverständnis hinausgeht. Sie müssen didaktisch vermitteln können, Kinder und Jugendliche individuell fördern und komplexe Lerninhalte verständlich machen. Genau diese Kompetenz steht im Fokus des sogenannten Pedagogy Benchmarks.

Dieser Test prüft, ob KI-Modelle nicht nur die richtigen Antworten liefern, sondern auch pädagogisches Verständnis und Unterrichtskompetenz besitzen, indem sie sozusagen Lehrerprüfungen bestehen. Dabei geht es unter anderem um die Anwendung von Bildungstheorien, den Umgang mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die didaktische Aufbereitung von Themen wie visueller Mathematik oder sprachlicher Förderung. Ein zentraler Aspekt bei der Bewertung der KI-Modelle ist die Vielfalt der zugrunde liegenden Daten und das jeweilige Zielpublikum. Der Bildungssektor umfasst eine Bandbreite von Altersstufen, Lernniveaus und speziellen Anforderungen. So gibt es Benchmarks für den Primar- und Sekundarbereich, die verschiedene Schulthemen anerkennen und auch auf besondere Förderbedarfe (SEND – Special Educational Needs and Disabilities) eingehen.

Ebenso spielen Faktoren wie Sprache und kulturelle Kontexte eine wichtige Rolle, damit die Modelle breit einsetzbar und gerecht sind. Die Modelle selbst unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit und Kostenstruktur. Während einige als Open-Source-Lösungen frei verfügbar sind und von Forschungsgemeinschaften gepflegt werden, bieten kommerzielle Anbieter spezialisierte KI-Modelle an, die insbesondere durch ihre Leistungsfähigkeit und integrierte Funktionen überzeugen. Diese kostenpflichtigen Modelle berechnen häufig etwa zehn Dollar pro eine Million verarbeiteter Tokens, was für umfangreiche Bildungsprojekte eine wichtige Budgetüberlegung darstellt. Ein weiterer bedeutender Faktor ist die technische Qualität und Weiterentwicklung der KI-Modelle.

Fortschritte im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung und maschinellen Lernens sorgen dafür, dass KI-Systeme immer besser darin werden, komplexe pädagogische Szenarien zu simulieren. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für individualisierte Lernbegleitung, adaptive Tests und intelligente Lehrmaterialien, die den Unterricht nachhaltig verbessern können. Die kontinuierliche Evaluation der KI-Leistung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Modelle nicht nur auf breiter Basis Wissen abrufen können, sondern auch verantwortungsbewusst und pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden. Der Pedagogy Benchmark bietet hierbei einen innovativen Ansatz, indem er Lehrkompetenz als Kriterium miteinbezieht und so die Kluft zwischen rein akademischer Künstlicher Intelligenz und echter pädagogischer Unterstützung schließt. Die Implementierung von KI im Bildungswesen führt genauso zu Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Datenschutz, ethische Gesichtspunkte, Fairness und die Vermeidung von Bias in den KI-Systemen sind entscheidende Themen, die begleitend zur technischen Entwicklung behandelt werden müssen. Für Schulen und Bildungsinstitutionen ist es daher essenziell, bei der Auswahl und Integration von KI-Tools auf Transparenz und Qualität zu achten. Zukünftig wird der Einsatz von KI in der Bildung weiter zunehmen und neue Lehr-Lern-Formate ermöglichen. Die Kombination aus quantitativem Wissenstest und qualitative pädagogische Bewertung durch Benchmarks wird entscheidend sein, um die Effektivität und Sicherheit der eingesetzten Technologien zu gewährleisten. KI kann so zu einem wertvollen Werkzeug werden, das Lehrkräfte entlastet, Lernprozesse personalisiert und Schüler mit besonderen Bedürfnissen effektiver unterstützt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Benchmarking von KI-Modellen im Bildungsbereich weit über einfache Prüfungsergebnisse hinausgeht. Es fordert das Zusammenspiel von fachlicher Expertise, pädagogischem Können und technologischem Fortschritt, um den Nutzen für alle Beteiligten – von Lehrpersonen bis zu Lernenden – zu maximieren und die digitale Transformation des Unterrichts erfolgreich voranzutreiben.