Die Antarktis gilt als ein eisbedeckter Kontinent, dessen großflächige Eisschilde seit Millionen von Jahren eine zentrale Rolle im globalen Klimasystem spielen. Doch unter der dicken, scheinbar homogenen Gletschermasse verbirgt sich eine vielschichtige Landschaft mit einer faszinierenden Geschichte. Der im Jahr 2023 veröffentlichte wissenschaftliche Bericht über die Entdeckung einer alten Flusslandschaft unter dem Ostäntarktischen Eisschild (EAIS) bringt dieses verborgene geologische Erbe ans Tageslicht und bietet neue Einblicke in die Entwicklung des Kontinents sowie in das Verhalten der Eisschilde in Zeiten des Klimawandels. Die Geschichte des Ostäntarktischen Eisschilds erstreckt sich über etwa 34 Millionen Jahre und ist eng verbunden mit den globalen Veränderungen des Erdklimas im Cenozoikum. Zu Beginn der Antarktisvereisung existierten lediglich kleine, lokale Gletscher, die hauptsächlich auf hochgelegenen Gebieten ruhen.

Der Wendepunkt kam am Übergang vom Eozän zum Oligozän (EOT) vor rund 34 Millionen Jahren, als das Eis plötzlich auf dem gesamten Kontinent auszubreiten begann. Die Gründe hierfür werden mit einem deutlichen Absinken des atmosphärischen Kohlendioxids, Veränderungen im Kohlenstoffkreislauf sowie geologischen Veränderungen in der Meereszirkulation in Verbindung gebracht. Die heute noch spürbare Auswirkungen dieser Entwicklungen manifestieren sich im EAIS, der sich seitdem mehrfach in Ausdehnung und Dicke verändert hat. Was die geologische Landschaft Antarktikas angeht, so sind viele Regionen über Jahrmillionen nahezu unberührt, da das Eis die darunterliegenden Gesteine konserviert und vor Erosion bewahrt. Allerdings ist es ungewöhnlich, dass gesamte alte Landschaftsstrukturen wie Flusstäler unter den gewaltigen Eismassen erhalten bleiben.

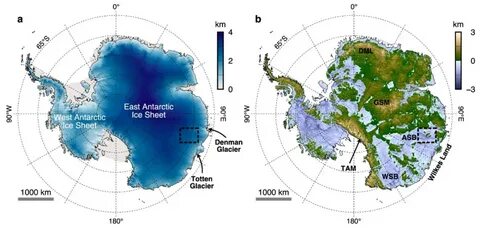

Genau dies bewies die jüngste Studie, die mit modernster Fernerkundung und geophysikalischen Techniken eine bislang unbekannte urzeitliche Flusslandschaft unter einer Zone im zentralen EAIS aufspürte. Mittels Satellitenbildern des Eisoberflächenreliefs in Kombination mit Luftgestützter Radar-Echo-Sondierung (RES), konnten die Wissenschaftler feinste Bodenstrukturen identifizieren. Dabei wurde eine komplexe relativ gut erhaltene Topographie gefunden, bestehend aus typischen Merkmalen ehemaliger Flusslandschaften wie verzweigten Talstrukturen mit dendritischem Verlauf sowie voneinander getrennten Hochplateaus, die später durch tiefe Einschnitte getrennt wurden. Diese Einschnitte, sogenannte Troughs oder fjordartige Talstrukturen, zeugen von einer späteren Phase der Glaziation, in der lokale Gletscher die Landschaft sculptierten. Die Form dieser Täler deutet darauf hin, dass sie ursprünglich durch Flüsse gebildet wurden, noch bevor der Eisaufbau begann.

Charakteristisch sind die Netzwerke mit zahlreichen Nebenarmen und scharfen Einmündungswinkeln, typisch für fluviale Erosion. Im Gegensatz dazu kämen reine glaziale Formungen für die Hauptstruktur der Täler nicht in Frage, da Eisströme meist breitere, geradlinigere und weniger verzweigte Profile hinterlassen. Die erhaltenen Höhenprofile der Region zeigen, dass das Gelände heute durch das Gewicht und die Erosion des Eises eine tiefe Reliefstruktur aufweist. Durch elastische Modellierungen der Erdkruste konnten die Forscher ermitteln, wie viel Glazialerosion seit dem Aufbau des Eisschildes erfolgt ist und wie sich die ehemals flache Oberfläche in getrennte Landschaftsblöcke aufspaltete, die heute durch tief eingeschnittene Täler getrennt sind. Dabei wirkten tektonische Prozesse aus der Zeit des atomaren Kontinentalbruchs Gondwanas ergänzend und führten zu einer Verformung der Landschaft.

Eine zentrale Erkenntnis ist, dass die Talformen und ihre Erhaltung nur mit einer basal kalten Eisbasis erklärbar sind. Das bedeutet, dass das Eis an seiner Unterseite größtenteils gefroren war und daher kaum Erodierwirkung auf den Grund ausübte. Solche Bedingungen sind notwendig, damit Landschaften über geologisch lange Zeiträume unter Eis erhalten bleiben. Das unterscheidet sich von warmbasigem Eis, unter dem verstärkte Schmelzwassersedimente und intensivere Grunderosion stattfinden. Daraus lässt sich schließen, dass die Region mehrere Phasen der Eisexpansion und -retraktion durchlaufen hat, wobei das Umschalten von lokalen, warmbasigen Gletscherbedingungen zu einem großflächigen, kaltbasigen Eisschild rasch erfolgte.

Diese schnelle Veränderung verhinderte umfangreiche Überprägungen des Gebietes durch Erosion und damit die Zerstörung des alten Flussrelikts. Auch die Länge der letzten signifikanten modifizierenden Glazialphase lässt sich auf mindestens 14 Millionen Jahre datieren, da durch verschiedene Modelle und Temperaturdaten ausgeschlossen wird, dass eine intensivere glaziale Aktivität in jüngerer Zeit stattgefunden hat. Die Erhaltung dieses uralten Flusssystems liefert außerdem wichtige Hinweise darauf, wie sich der EAIS über die Zeit seiner Entwicklung anders verhielt als bisher vermutet. Die Tatsache, dass die Eisdecke an dieser Stelle seit Millionen Jahren überwiegend kaltbasig ist, weist darauf hin, dass die Eisrandbereiche bisher nicht weit ins Inland zurückgewichen sind, selbst in wärmeren interglazialen Phasen. Das erlaubt Rückschlüsse darauf, dass die letzte großräumige Eisrückzugsphase nicht die Region um die Aurora- und Schmidt-Subglacialbecken erreicht hat – beides heute wichtige Schlüsselgebiete für mögliche zukünftige maringeologisch induzierte Instabilitäten mit Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel.

Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie kombiniert eingesetzte moderne Technologien – von Satellitenbeobachtungen bis zur Erprobung geophysikalischer Modelle – das Verständnis von unterirdischen antarktischen Landschaften revolutionieren können. Die Abbildung eines mehr als 32.000 Quadratkilometer großen urzeitlichen Flußnetzes und seiner nachfolgenden glazialen Modifikation offenbart eine bisher verborgene Komplexität in der Landschaftsentwicklung unter dem Eis. Zukünftige Forschungen, vor allem Bohrprojekte, könnten an dieser Fundstelle bedeutende Proben des ursprünglichen Gesteins sowie der darin eingeschlossenen Sedimente zu Tage fördern. Diese könnten als Schlüssel zur Datierung und zum Verständnis der antarktischen Klimageschichte dienen und helfen, Auswirkungen künftiger Klimawandelphasen besser einzuschätzen.

Darüber hinaus regt die Entdeckung zur systematischen Kartierung weiterer unter dem EAIS verborgener Landschaften an, die möglicherweise ähnliche oder noch ältere urzeitliche Relikte enthalten. Das eröffnet nicht nur neue Fragen zur geologischen und tektonischen Evolution des Kontinents, sondern auch zu möglichen Feedbacks im Klimasystem durch langfristige Veränderungen der Eisbedeckung. In Anbetracht der gegenwärtigen und prognostizierten klimatischen Entwicklungen mit steigendem CO2-Gehalt, der Werte erreicht, die zuletzt im Miozän und Eozän herrschten, werden die Bedingungen für die Stabilität großer kontinentaler Eisschilde erneut herausgefordert. Die Forschungsergebnisse aus diesem einzigartigen antarktischen Relikt unterstützen die Einschätzung, dass größere Rückzüge der Eisgrenze wieder zu lokalen Warmzeiten und kleineren, eisfreien Flusslandschaften führen könnten – ähnlich wie vor Millionen von Jahren. Insgesamt weist die Entdeckung auf eine deutlich dynamischere und komplexere Geschichte des Ostäntarktischen Eisschilds hin, als bisher angenommen.

Sie betont die Bedeutung ungestörter subglazialer Landschaften als Archiv für vergangene Umweltbedingungen und macht klar, wie wertvoll diese für die Prognose zukünftiger Veränderungen im globalen Eissystem und Meeresspiegelanstieg sind.