Alkoholabhängigkeit ist ein weltweit verbreitetes Gesundheitsproblem mit tiefgreifenden sozialen und medizinischen Folgen. Trotz der hohen Prävalenz bleibt die Behandlungslücke groß, da viele Betroffene keine adäquate Therapie erhalten. Die medikamentöse Behandlung von Alkoholgebrauchsstörungen ist hierbei ein entscheidender Baustein, stößt jedoch auf Hindernisse wie begrenzte Wirksamkeit der zugelassenen Medikamente und geringe Akzeptanz bei Patienten und Ärzten. In diesem Kontext gewinnt Semaglutid, ein Glucagon-like Peptid-1 (GLP-1) Rezeptoragonist, der primär zur Behandlung von Diabetes und Adipositas entwickelt wurde, zunehmend Aufmerksamkeit als mögliche therapeutische Option bei Alkoholabhängigkeit. Semaglutid ist bekannt für seine günstigen Effekte auf Stoffwechselparameter und Gewichtsreduktion.

Erste Beobachtungen und präklinische Studien legten nahe, dass GLP-1-Rezeptoragonisten auch das Verlangen nach Alkohol und die Aufnahme von Alkohol reduzieren können. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Durchführung einer Phase-2-randomisierten, placebokontrollierten klinischen Studie an Erwachsenen mit alkoholbezogenen Störungen, die nicht aktiv eine Behandlung anstrebten. Ziel war es, die Effekte von einmal wöchentlicher Subkutaninjektion von Semaglutid auf Alkoholkonsum und Verlangen zu evaluieren. Die Studie wurde an der University of North Carolina durchgeführt und umfasste eine 9-wöchige Behandlungsphase mit einer anschließenden Auswertung. Insgesamt wurden 48 Teilnehmer rekrutiert, die nach Zufallsprinzip entweder Semaglutid oder Placebo erhielten.

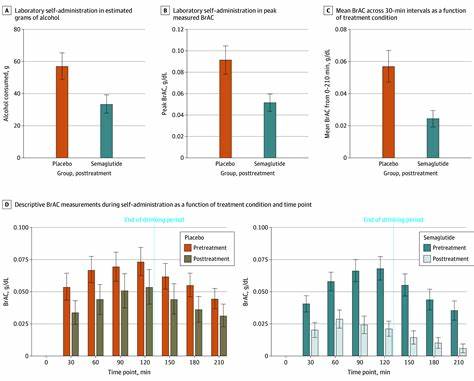

Die Dosierung begann initial mit 0,25 mg pro Woche, steigerte sich nach vier Wochen auf 0,5 mg, gefolgt von einer finalen Dosis von 1,0 mg, sofern die Verträglichkeit gewährleistet war. Die Hälfte der Teilnehmer war weiblich, mit einem Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren. Viele wiesen einen Body-Mass-Index (BMI) über 30 auf, was typische Komorbiditäten adressierte. Als primärer Endpunkt wurde eine Laboruntersuchung der freiwilligen Alkoholaufnahme vor und nach der Behandlung eingesetzt. Dabei erhielten die Probanden die Möglichkeit, in einem kontrollierten Umfeld ihre bevorzugte alkoholische Getränkemarke und -menge zu konsumieren, wobei die Menge an aufgenommenem Alkohol sowie die Blutalkoholkonzentration (BrAC) gemessen wurden.

Begleitend wurden verschiedene wöchentliche Messungen der Trinkmenge, Häufigkeit, der Anzahl schwerer Trinktage sowie des Verlangens nach Alkohol (mittels Penn Alcohol Craving Scale) erhoben. Darüber hinaus wurde bei einem Subset der Raucher der Zigarettenkonsum im Beobachtungszeitraum dokumentiert. Die Resultate der Studie zeigten, dass Teilnehmer, die Semaglutid erhielten, in der postbehandlungs Laborsitzung signifikant weniger Alkohol konsumierten und niedrigere Spitzenwerte der BrAC erreichten. Diese Reduktion war mit einer mittleren bis großen Effektstärke assoziiert, was als klinisch relevant betrachtet wird. Interessanterweise wurde die Anzahl der Trinktage selbst nicht signifikant verändert, wohl aber die Menge pro Trinktages sowie die Häufigkeit starker Trinkepisoden deutlich gesenkt.

Das Verlangen nach Alkohol nahm in der Semaglutidgruppe ebenfalls signifikant ab, was auf eine Wirkung des Medikaments auf psychologische und neurologische Mechanismen der Abhängigkeit hindeutet. Neben den direkten Effekten auf den Alkoholkonsum ist hervorzuheben, dass auch Raucher, die mit Semaglutid behandelt wurden, eine Verringerung ihrer Zigarettenanzahl pro Tag zeigten. Dies unterstützt vorangegangene Hinweise darauf, dass GLP-1-Rezeptoragonisten nicht nur Gewichts- und Blutzuckerparameter, sondern auch Suchterkrankungen über neurobiologische Pfade beeinflussen können, die mit Belohnung und Verlangen zusammenhängen. Die Sicherheit von Semaglutid in dieser Studie wurde sorgfältig überwacht. Typische Nebenwirkungen wie Übelkeit und leichte gastrointestinale Beschwerden traten erwartungsgemäß auf, waren jedoch überwiegend mild und führten nicht zu Abbrüchen.

Signifikante negative Wechselwirkungen mit Alkohol wurden nicht beobachtet. Auffällig war der durchschnittliche Gewichtsverlust von etwa fünf Prozent im Semaglutidarm, was parallel zu den erwarteten Effekten auf den Stoffwechsel bei GLP-1-Agonisten steht. Die wichtigsten Limitationen der Untersuchung sind die relativ kleine Stichprobengröße und die kurze Behandlungsdauer, die typisch für eine Phase-2-Studie sind. Zudem handelte es sich um nicht-treatment-suchende Teilnehmer mit moderater AUD-Ausprägung, was die Übertragung der Ergebnisse auf schwerer betroffene oder therapiesuchende Personen einschränken könnte. Zudem wurden nur die niedrigen Dosierungen von Semaglutid verwendet, während in der Behandlung von Adipositas häufig höhere Dosen eingesetzt werden.

Daraus ergibt sich die Frage, ob eine Dosiserhöhung die positive Wirkung verstärken würde – jedoch unter Berücksichtigung möglicher Sicherheitsaspekte. Dennoch liefern die vorliegenden Ergebnisse einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der potenziellen Wirksamkeit von GLP-1-Rezeptoragonisten bei der Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Die gemessenen Effektstärken bei der Reduktion von Trinkmenge und Verlangen übersteigen teils jene von bisher zugelassenen Medikationen wie Naltrexon, deren Effektivität in der Praxis zumeist begrenzt bleibt. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Wirkung auf das Trinkverhalten ohne den Einfluss einer aktiven Behandlungsabsicht der Probanden – dies spricht für einen direkt pharmakologisch bedingten Effekt. Diese Studie könnte den Grundstein für größere, längere und methodisch umfassendere klinische Studien legen, die wiederum verschiedene Dosierungen und Behandlungskombinationen prüfen.

Ebenso müssen Effekte auf die Abstinenz und Rückfallraten bei therapiesuchenden Personen untersucht werden, da sie für die klinische Praxis von zentraler Bedeutung sind. Ein besonderes Augenmerk gilt auch möglichen Synergien bei Patienten mit komorbiden Nikotinabhängigkeiten. Das Potential von Semaglutid und verwandten Medikamenten ist nicht nur im Hinblick auf Alkoholmissbrauch vielversprechend, sondern könnte auch helfen, die vielfachen gesundheitlichen Risiken bei übergewichtigen und adipösen Patienten mit Suchterkrankungen zu adressieren. GLP-1-Rezeptoragonisten haben sich aufgrund ihrer metabolischen Effekte als sicher und effektiv erwiesen und könnten dadurch Hemmschwellen in der Behandlung verringern, insbesondere in der Primärversorgung. Die Herausforderung wird darin bestehen, die optimalen Behandlungsstrategien zu definieren, die Wirksamkeit über längere Zeiträume zu bestätigen und mögliche Risiken, wie zum Beispiel eine zu starke Gewichtsabnahme bei normalgewichtigen Patienten, sorgfältig abzuwägen.

Die zunehmende Verbreitung von semaglutid-basierten Therapien in der Allgemeinbevölkerung bietet zudem eine Gelegenheit, pharmakoepidemiologische Daten für weitere Erkenntnisse zu nutzen. Insgesamt zeigen die aktuellen Erkenntnisse, dass Semaglutid über seine primären Indikationen hinaus eine neue therapeutische Dimension in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit eröffnen könnte. Die Integration von GLP-1-Rezeptoragonisten in das Spektrum der Suchttherapie könnte dabei helfen, den bestehenden Versorgungsengpass in der Behandlung von Menschen mit Alkoholgebrauchsstörungen zu verringern. Dringend notwendige Folgeuntersuchungen werden auf die Frage Antworten geben müssen, wie sich diese Behandlungsoption am besten in bestehende Therapieprogramme eingliedert und welchen Stellenwert sie in der klinischen Praxis zukünftig einnehmen sollte.