Die Urbanisierung ist ein markantes Phänomen der Menschheitsgeschichte, das tiefgreifende Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft hat. Von den ersten städtischen Siedlungen im alten Mesopotamien vor rund 6000 Jahren bis hin zu den Megastädten des 21. Jahrhunderts hat sich die räumliche Verteilung von Städten und deren Bevölkerung stark verändert. Die Analyse von historischen Daten ermöglicht einen einzigartigen Blick auf diese Entwicklung – insbesondere, wenn sie räumlich explizit ausgewertet wird. Der Prozess der Stadtbildung und das Wachstum urbaner Zentren sind keine linearen oder gleichmäßigen Phänomene, sondern durch komplexe Wechselwirkungen von Kultur, Umwelt, Technologie und politischen Strukturen geprägt.

Das Verständnis der globalen Urbanisierung zwischen 3700 v. Chr. und 2000 n. Chr. ist nicht nur für Historiker relevant, sondern bietet wertvolle Erkenntnisse für heutige Stadtplaner und Wissenschaftler, die vor der Herausforderung stehen, nachhaltige und zukunftsorientierte urbane Räume zu gestalten.

Historische Datensätze erlauben es, Wachstumsmuster zu erkennen, städtische Wanderungsbewegungen nachzuvollziehen und die Rolle von Ressourcen und Landwirtschaft bei der Entwicklung von Städten zu verstehen. Das wohl faszinierendste an der 6000-jährigen städtischen Entwicklung ist die Tatsache, dass Städte ursprünglich in der Nähe fruchtbarer landwirtschaftlicher Regionen entstanden sind. So gilt die Region des heutigen Irak und Kuwait – das frühere Mesopotamien – als Geburtsort der ersten bekannten Stadtsiedlungen. Dort bot der Zugang zu Wasser und fruchtbarem Land die notwendige Grundlage für Bevölkerungswachstum und komplexe Gesellschaftsstrukturen. Die Hypothese, dass urbanes Wachstum eng mit landwirtschaftlicher Produktivität verbunden ist, konnte mit Hilfe räumlich expliziter Datensätze nun erstmals systematisch überprüft werden.

Diese zeigen, dass die Nähe zu ertragsreichen Böden tatsächlich entscheidend für die Gründung und das Wachstum von Städten war. Im frühen Zeitraum zwischen 3700 v. Chr. und 1000 v. Chr.

, einer Phase, die heute durch das archäologische und historische Werk von Forschern wie George Modelski abgedeckt wird, entstanden bedeutende Stadtzentren nicht nur in Mesopotamien, sondern auch in anderen Teilen Asiens und des Mittelmeerraums. Hier zeichnet sich ab, dass städtische Entwicklung nicht isoliert, sondern im Austausch mit kulturellen und wirtschaftlichen Netzwerken erfolgte. Die sogenannte Zipfsche Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass die Größe von Städten im Verhältnis zu ihren Rängen innerhalb eines Systems steht, konnte auf diese frühen Stadtlandschaften angewandt werden und zeigt, dass es schon damals bedeutende hierarchische Stadtstrukturen gab. Die Forschung zur Stadthistorie profitierte von der Arbeit des Historikers Tertius Chandler, dessen umfangreicher Datensatz die Zeitspanne von 2250 v. Chr.

bis 1975 n. Chr. abdeckt. Chandler sammelte sorgfältig verschiedene Quellen wie Volkszählungen, historische Berichte, Reisebeschreibungen und sogar Indikatoren wie die Anzahl verkaufter Brote, um Größenordnungen von Stadtbevölkerungen zu schätzen. Seine Methode der Dateninterpretation war dabei äußerst detailliert und berücksichtigt unter anderem Veränderungen in Stadtmauern und Bevölkerungsdichten.

Trotz gewisser methodischer Unsicherheiten und Lücken stellt Chandlers Arbeit bis heute eine der umfassendsten historischen Datenquellen zur Stadtbevölkerung dar. Ein zentrales Problem bei der Erfassung historischer Bevölkerungszahlen von Städten ist die ungenaue Definition von ‚Stadt‘ über verschiedene Zeiten und Kulturräume hinweg. Diverse Kriterien wurden verwendet, angefangen bei administrativen Grenzen über Infrastrukturmerkmale bis hin zu Bevölkerungsgrößen und Siedlungsdichte. So variieren die Mindestgrößen einer Stadt zwischen nur wenigen hundert Einwohnern in manchen Ländern bis hin zu mehreren Hunderttausend. Die historische Datenbasis von Chandler und Modelski reflektieren dieses Problem, indem sie unterschiedliche Mindestgrößen für verschiedene Zeiträume anwenden.

Dies macht einen direkten Vergleich herausfordernd, liefert jedoch einen realistischen Einblick in die Vielfalt urbaner Definitionen. Die räumliche Verortung der historischen Städte stellte eine weitere Herausforderung dar. Die Stadtbezeichnungen haben sich im Laufe der Jahrtausende vielfach geändert, und teilweise existieren heutige Städte an Orten, deren antike Namen heute kaum noch bekannt sind. Um die globale Datensammlung geographisch zu erfassen, mussten moderne Koordinaten für historische Städte identifiziert werden. Dafür wurde eine Kombination aus Geodatenbanken, archäologischen Quellen und manueller Verifikation eingesetzt.

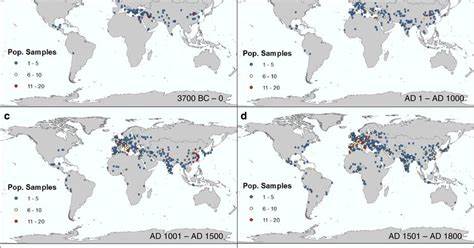

Trotz eines beachtlichen Automatisierungsgrades war die manuelle Kontrolle unverzichtbar, um Verwechslungen zwischen Städten mit ähnlichen Namen in unterschiedlichen Regionen zu vermeiden. Die daraus entstandene Datenbank mit fast 1600 geokodierten Städten weltweit ermöglicht es, Verschiebungen der urbano-geographischen Zentren nachzuverfolgen. So wanderte das globale Bevölkerungsschwerpunkt im Verlauf der letzten 6000 Jahre von den Ursprüngen in Mesopotamien zunächst westwärts und nahm nach 1500 n. Chr. eine südöstliche Drift.

Dieser Wandel reflektiert die zunehmende Bedeutung anderer Regionen wie Europa, Asien und später die Amerikas sowie die Dynamik imperialer und wirtschaftlicher Veränderungen, die das Wachstum von Städten beeinflussten. Trotz der immensen Werte und Umfang der Daten bleiben einige Einschränkungen bestehen. Die historische Quellenlage ist zeitlich und räumlich sehr ungleich verteilt, besonders für Städte in Afrika, Süd- und Nordamerika, und Teilen Asiens sind Daten oft lückenhaft. Weiterhin stellt die fehlende Angabe von urbaner Ausdehnung oder Stadtfläche einen Limitation dar, da lediglich Punktkoordinaten der Stadtzentren vorliegen. Damit sind Detailanalysen zur Städtefläche und -dichte nur eingeschränkt möglich.

Nichtsdestotrotz bietet die räumliche Aufbereitung dieses 6000-jährigen urbanen Datenpools wertvolles Potenzial für verschiedenste zukünftige Forschungsansätze. Die Daten bilden eine wichtige Grundlage, um urbanes Wachstum in unterschiedlichen historischen Epochen vergleichend zu analysieren, um zu verstehen, wie sich Städte als komplexe Systeme über Jahrtausende entwickelt haben. Forscher können dank der quellenkritisch transkribierten und geokodierten Daten historische Pulsationen von Wachstum, Verfall und Wiederaufstieg in Städten nachverfolgen. Die historische Urbanisierungsforschung gewinnt dadurch auch wichtige Einblicke in die Wechselwirkung von menschlicher Besiedlung und Umwelt. Langzeitdaten zeigen beispielsweise, wie Umweltfaktoren wie Bodenfruchtbarkeit, Zugang zu Wasser und klimatische Bedingungen die Entwicklung urbaner Zentren steuern.

Genauso sind historische Ereignisse wie Kriege, Naturkatastrophen, Epidemien oder Handelsnetzwerke sichtbare Spuren in den Bevölkerungskurven vieler Städte. Für die Urbanistik und Stadtplanung von morgen sind diese Erkenntnisse besonders relevant. Sie verdeutlichen, dass urbane Entwicklung weder isoliert noch linear verläuft, sondern eingebettet ist in vielfältige, sich verändernde Kontexte. Außerdem können historische Daten dabei helfen, nachhaltige Entwicklungstrends zu identifizieren und Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die großflächige Digitalisierung, Harmonisierung und räumliche Verortung historischer demographischer Daten einen bedeutenden Meilenstein für interdisziplinäre Forschung darstellt.

Die Kombination aus Geschichte, Geografie, Archäologie und Data Science ermöglicht erstmals eine integrierte Betrachtung urbaner Entwicklungen über mehrere Jahrtausende hinweg. Zusammenfassend spiegeln die 6000 Jahre globaler Urbanisierung die bemerkenswerte Fähigkeit der Menschheit wider, sich an unterschiedlichste Bedingungen anzupassen, Gesellschaften zu organisieren und komplexe städtische Lebensräume zu schaffen. Von den ersten Städten in fruchtbaren Flusstälern bis zu den pulsierenden Metropolen der Moderne zeigen die Daten eine faszinierende Geschichte menschlicher Innovation, Migration und kultureller Entwicklung. Die fortlaufende Forschung auf diesem Gebiet trägt nicht nur zum besseren historischen Verständnis bei, sondern liefert wichtige Impulse für die Gestaltung unserer urbanen Zukunft.