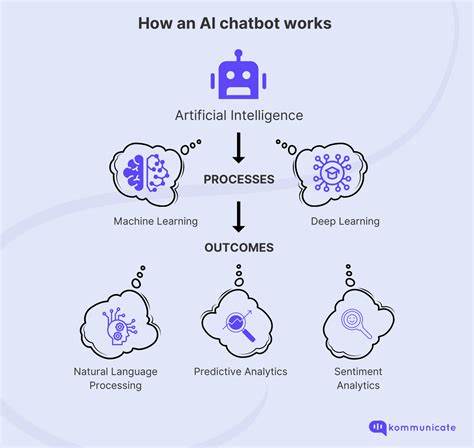

Die Softwareentwicklung befindet sich im stetigen Wandel, angetrieben von neuen Technologien und immer ausgefeilteren Werkzeugen. Künstliche Intelligenz hat sich bereits als mächtiges Hilfsmittel etabliert, um verschiedene Aspekte der Programmierung zu unterstützen, sei es durch autovervollständigung im Code-Editor oder komplexe Code-Generierung. Doch eine besonders spannende Fragestellung ist, ob es einen KI-Bot gibt, der den Build-Schritt im Sinne des Literate Programming übernehmen kann und damit den Entwicklungsprozess signifikant verändert. Literate Programming, ein Konzept, das vom Computerwissenschaftler Donald Knuth in den 1980er Jahren eingeführt wurde, verfolgt den Ansatz, Programmcode und erklärenden Text zu einer einzigen, gut lesbaren Dokumentation zu verbinden. Im Gegensatz zur traditionellen Programmierung, bei der die Lesbarkeit zugunsten der Maschine optmierten Anweisungen oft nur als Nebensache betrachtet wird, steht hier die menschliche Verständlichkeit im Mittelpunkt.

Es wird eine Art erzählerischer Fluss geschaffen, der die Logik des Programms erläutert und das Verständnis erleichtert. Für viele Entwickler ist das eine attraktive Idee, jedoch ist die Umsetzung besonders in großen Projekten oft aufwändig und zeitintensiv. Hier könnte ein intelligenter AI-Bot, der die Aufgabe übernimmt, aus kommentierten oder erklärenden Texten direkt funktionierenden, gut dokumentierten Code zu generieren, eine Revolution darstellen. Statt interaktiv während des Tippens Tipps zu geben oder korrigierend einzugreifen, soll dieser Bot als Build-Schritt in der Entwicklungsumgebung agieren, der beliebige Quellcodedateien mit erklärenden Kommentaren analysiert und daraus den vollständigen Implementierungscode erstellt. Die Vorstellung dahinter ist überzeugend: Entwickler schreiben zunächst nur die erklärenden Kommentare oder Beschreibungen dessen, was der Code an bestimmten Stellen bewirken soll.

Beim Start eines Build-Prozesses aktiviert sich der AI-Bot, interpretiert die Kommentare und füllt die Methoden, Funktionen und Logiken entsprechend aus. Zudem soll er, falls ergänzender Code benötigt wird, automatisch begründende Kommentare einfügen, sodass nachvollziehbar wird, warum zusätzliche Elemente ergänzt wurden. Damit wird nicht nur der Programmieraufwand reduziert, sondern gleichzeitig eine verbesserte Dokumentation und erhöhte Transparenz geschaffen. Der Wunsch nach einem solchen System ist aus mehreren Gründen verständlich. Viele Entwickler schätzen es, zügig und ohne ständiges Unterbrechen ihre Gedanken in Form von Kommentaren oder Spezifikationen aufzuschreiben.

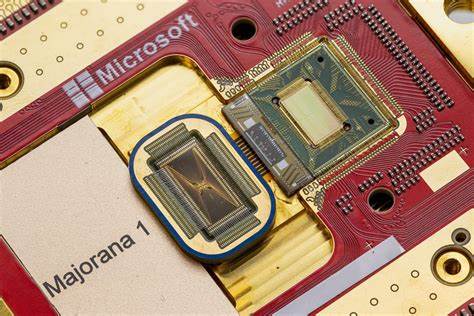

Interaktive KI-Modelle wie aktuelle Codierungsassistenten können zwar hilfreich sein, bremsen aber die flüssige Arbeitsweise durch ständiges Nachfragen oder inkonsistente Vorschläge oft aus. Eine Integration als Build-Schritt hingegen bietet den Vorteil, dass die Codegenerierung batchweise erfolgt und in den regulären Entwicklungsworkflow eingebunden wird. Ein interessanter Ansatz wurde bereits in der Rust-Community diskutiert, wo Berichte über Experimente mit sogenannten „llm_fill_in!“ Makros auftauchen. Dabei soll eine spezielle Funktion oder ein Makro am Anfang eines Build-Vorgangs eine Anfrage an ein Sprachmodell richten, Informationen aus Kommentaren lesen und den entsprechenden Programmcode generieren. Diese Idee könnte sehr gut in Build-Pipelines integriert werden, da sie eine automatische Nachbesserung des Codes oder komplette Implementierungen basierend auf textuellen Spezifikationen im Quellcode ermöglicht.

So könnte sich ein ganz neues Paradigma entwickeln, in dem der Entwickler nicht mehr primär den Code selbst schreibt, sondern die Absicht für den Code vorformuliert. Ein weiteres Thema, das in der Diskussion auftaucht, betrifft die Vertrauensbildung. Entwickler möchten verstehen, warum ein Bot zusätzlichen Code generiert, der in ihrer ursprünglichen Beschreibung nicht explizit vorkommt. Hier sind erklärende Kommentare und Begründungen des KI-Systems essentiell, da sie eine nachvollziehbare Codebasis schaffen und Akzeptanz für die automatisierte Codeerstellung fördern. Diese Transparenz ist entscheidend, um den Prozess nicht als Blackbox wahrzunehmen, sondern als kooperatives Werkzeug.

Die Qualität der Ergebnisse hängt zweifellos stark von den eingesetzten Modellen und der Qualität der System-Prompts ab. Darüber hinaus muss die Integration so gestaltet sein, dass Entwickler weiterhin die volle Kontrolle behalten und jederzeit eingreifen können. Eine reine Automatisierung ohne Rückkanal zum Menschen, insbesondere bei kritischen Anwendungen, ist momentan weder wünschenswert noch verantwortungsvoll. Deshalb wird oft eine Kombination aus automatischer Codeerzeugung im Build-Schritt und manueller Überprüfung empfohlen. Auch alternative Konzepte sind im Gespräch, etwa das Nutzen von README-Dateien oder dedizierten Dokumentationsordnern als sogenannte Single Source of Truth.

Darin könnte das AI-System globale Anforderungen, Use Cases oder architektonische Vorgaben auslesen und den Code umfassend ableiten. Allerdings ist der modulare Ansatz, der mit kommentierten Quellcodedateien arbeitet, flexibler und lässt sich leichter schrittweise in bestehende Projekte integrieren. In der Praxis existieren zwar noch keine weit verbreiteten Tools, die genau diesen Use-Case erfüllen, doch die Ansätze, die sowohl von Hobbyisten als auch professionellen Entwicklern untersucht werden, zeigen vielversprechende Resultate. Einige Prototypen mit Hilfe von Makros und Build-Tools laufen bereits, vor allem in Sprachen wie Rust, die eine tiefe Compile-Time-Integration ermöglichen. In anderen Sprachen und Umgebungen könnte ein ähnlicher Weg eingeschlagen werden, allerdings sind hier die Integrationshürden höher.

Zukunftsvisionen gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Werkzeugen sehen werden, die die Kluft zwischen interaktiven Assistenten und voll automatisierter Codegenerierung schließen. Es wird möglich sein, Entwicklungsprozesse noch stärker an die Denkweise von Programmierern anzupassen, indem KI systematisch als Teil des Build-Prozesses eingebunden wird. Dies würde nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Dokumentation und Wartbarkeit von Software verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein AI-Bot, der als literate Programming Build-Schritt agiert, eine spannende und zukunftsorientierte Idee ist. Die Technologie befindet sich auf einem aufstrebenden Weg, und auch wenn bisherige Lösungen noch nicht perfekt sind, zeigen Erprobungen den Machbarkeitsnachweis.

Die Integration von AI in den Build-Prozess eröffnet die Möglichkeit, Literatur und Code einer Software-Entwicklung enger zu verbinden und so Alpha-Entwicklungsphasen effektiver und eleganter zu gestalten. Für Entwickler bedeutet das einen Fortschritt hin zu einer Arbeitsweise, die sowohl menschliches Verständnis als auch maschinelle Präzision vereint und damit neue Qualitätsstandards setzt.