Die Antarktis ist für viele Menschen vor allem durch ihre riesigen Eismassen und extremen Temperaturen bekannt. Kaum vorstellbar ist jedoch, dass unter dem undurchdringlichen eisigen Mantel eine prähistorische Landschaft verborgen liegt, die Millionen Jahre alt ist. Im Jahr 2023 wurde eine solche außergewöhnliche Entdeckung veröffentlicht: Eine uralte Flusslandschaft, die tief unter dem Ostäntarktischen Eisschild erhalten geblieben ist. Diese Sensation wirft ein völlig neues Licht auf die Geschichte des Eisschildes und die klimatischen Veränderungen, die unseren Planeten seit dem Eozän geprägt haben. Dabei offenbart die Forschung, wie dynamisch und zugleich stabil die Eisverhältnisse in der Region über geologische Zeiträume tatsächlich waren.

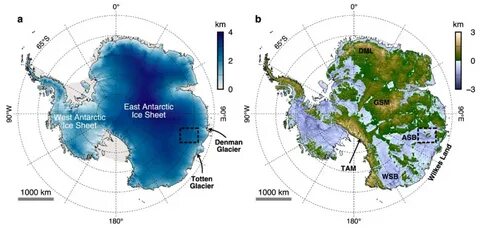

Das Ostäntarktische Eisschild zählt zu den größten Eisreservoirs der Welt und entstand vor etwa 34 Millionen Jahren. Diese Zeitmarke führt uns zurück an die Schwelle vom Eozän zum Oligozän, als die Erde beginnend abzukühlen begann und die ersten großflächigen antarktischen Gletscher entstanden. Seitdem haben sich die Ausdehnung und der thermische Zustand des Eisschildes mehrfach verändert. Dennoch war es bis zu dieser Studie kaum vorstellbar, dass Relikte aus der Ära vor der Vergletscherung bis heute erhalten geblieben sein könnten – betrachtet man die mächtige Eisdecke und ihre erosive Kraft. Die Studie von Jamieson, Ross, Paxman und Kollegen hat jedoch geophysikalische Daten ausgewertet, welche durch Radar-Echosounding gewonnen wurden.

Mit dieser Technologie lassen sich Landschaftsformen auf dem darunterliegenden Felsboden auch durch Kilometer von Eis hindurch sichtbar machen. Die Wissenschaftler entdeckten ein ausgedehntes, weitgehend unversehrtes Flussnetzwerk mit zahlreichen Tälern und Gebirgszügen, die auf eine lange Geschichte präglazialer Bedingungen hinweisen. Die Reliefhöhe zwischen den Tälern und den Gipfeln liegt bei mehreren hundert Metern, was auf eine ehemals erodierte und von Flüssen durchzogene Landschaft hindeutet. Überraschend an dieser Entdeckung war, dass diese Landschaft offenbar seit mindestens 14 Millionen Jahren von einer kalten Eisbasis bedeckt ist. Kaltes Eis führt dazu, dass das Eis am Untergrund festgefroren ist und keinen erosiven Einfluss hat – im Gegensatz zu warmbasigem Eis, das den Untergrund einschleift und neu formt.

Die Erhaltung dieser uralten Flusslandschaft legt deshalb nahe, dass Übergänge zwischen kleineren, warmbasierten Gletschern und einem ausgedehnten, großflächigen, kaltbasierten Eisschild sehr schnell vollzogen wurden. Diese schnellen Wechsel könnten erklären, warum sich die antarktische Landschaft nicht vollständig umgestalten ließ. Das Flusssystem selbst ist heute in drei zusammenhängende Blocklandschaften unterteilt, die jeweils durch tiefe glaziale Täler getrennt sind. Diese Täler wurden höchstwahrscheinlich durch lokale Gletscher erodiert, die warmbasiert und somit erosiv aktiv waren. Dagegen blieben die Hochflächen von kaltem Eis überdeckt und damit weitgehend unberührt.

Interessant ist zudem, dass die Talnetzwerke dendritisch, also verzweigt und ähnlichen Strukturen eines Flusssystems folgend, aufgebaut sind. Dies unterscheidet diese Landschaft von typischen glazialen Einbruchtälern mit einfachen, geradlinigen Strukturen. Flexurale Modellierungen zeigten, dass die tektonischen Bewegungen im Zusammenhang mit der Zerbrochenheit Gondwanas und spätere Klüfte die Entstehung der heutigen Blocklandschaften begünstigt haben dürften. Die Erosion der Täler und die anschließende Isostasie führten zu einer leichten Anhebung der zuvor entwässerten Hochflächen. Dies bestätigt die Vorstellung eines zusammenhängenden prägletschrigen Flussnetzes, das sich im Verlauf der Erdgeschichte in geteilte Einheiten aufgespalten hat.

Klimatisch zeichnet sich ab, dass die antarktische Eisausdehnung seit dem Eozän-Oligozän-Übergang nochmals massiv zugenommen hat. Die Erforschung des Sauerstoffisotopenprofils untermauert den Beginn großflächiger Vergletscherung und deutet zugleich auf die Bedeutung von CO2-Schwellenwerten und ozeanischen Änderungen hin. Während jüngere wärmere Perioden wie das mittlere Pliozän und Pleistozän einzelne Rückzüge des Eisschildes ermöglichten, war offenbar der Bereich der jetzt entdeckten Flusslandschaft weder langfristig noch dauerhaft von offenem Land geprägt. Damit liefert die Studie neue Beweise dafür, dass das Ostäntarktische Eisschild trotz klimatischer Schwankungen seit 14 Millionen Jahren zumindest in weiten Teilen stabil geblieben ist. Die uralten Landschaftsrelikte fungieren als natürliche Archivare: Sie schreiben eine Geschichte von raschen Klimawechseln, schnellen Eisschildreaktionen und einer komplexen Korrelation von Tektonik, Flusserosion und Gletscherbildung.

Die Erhaltung solch alter Landschaftsstrukturen unter einem kontinentalen Eisschild war bislang einzigartig und motiviert weitere Untersuchungen in bislang wenig erforschten antarktischen Regionen. Die Bedeutung dieser Entdeckung erstreckt sich nicht nur auf die Geologie und Glaziologie, sondern auch auf das Verständnis zukünftiger Klima- und Meeresspiegeländerungen. Das Wachstum und die Stabilität des antarktischen Eisschildes haben direkten Einfluss auf den globalen Meeresspiegel. Erkenntnisse über vergangene Episoden von Rückzug und Stabilität helfen Modellierern, Vorhersagen über künftiges Verhalten bei ansteigenden Temperaturen genauer zu treffen. Darüber hinaus weisen aktuelle CO2-Konzentrationen und zukünftige Klimaprojektionen darauf hin, dass wir uns auf Werte zubewegen, die denjenigen vor Millionen Jahren entsprechen, als diese Flusslandschaft zuletzt aktiv war.

Dies könnte bedeuten, dass das Eisschild in den kommenden Jahrhunderten Veränderungen durchlaufen wird, welche denen in der Vergangenheit ähneln – mit möglichen Rückzügen bis in Bereiche, in denen heute stabile, kaltbasige Eislagen vorherrschen. Dabei könnte das freigelegte präglaziale Terrain erneut von kleineren Eisregionen überdeckt werden. Technisch basiert die Studie auf hochauflösenden geophysikalischen Methoden, die es erlauben, unter kilometerdicken Eisschichten Details der Untergrundtopographie sichtbar zu machen. Die Kombination von Satellitenfernerkundungsdaten wie RADARSAT und präzisen Eisdickenmessungen durch Luftborne Radaruntersuchungen ist ein Meilenstein in der glazialen Kartographie. Solche Methoden ermöglichen es, verborgenste Kontinentecken zu erforschen, die zuvor für die Wissenschaft nahezu unerreichbar waren.

Zukünftig können weitere, detailliertere Messkampagnen die Geschichte und Entwicklung des Eisschildes verfeinern und neue spektakuläre Funde hervorbringen. Abschließend markiert die Entdeckung der alten Flusslandschaft unter dem Ostäntarktischen Eisschild eine wesentliche Erweiterung unseres Wissens über die komplexe Wechselwirkung zwischen Klima, Eis und Geologie. Es zeigt eindrucksvoll, wie Erdgeschichte, selbst unter den extremsten Bedingungen, konserviert und entschlüsselt werden kann. Die Forschung unterstreicht zugleich die Bedeutung der Antarktis als Schlüsselregion für die Erfassung klimatischer und geologischer Prozesse von globaler Tragweite.