Die globale Wirtschaft steht zurzeit an einem Punkt großer Unsicherheit, bei dem politische Maßnahmen und technologische Umbrüche gemeinsam eine Welle der Volatilität auslösen. Besonders die Zölle, die unter der Ära von US-Präsident Donald Trump verhängt wurden, sowie die explosionsartige Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) werden von führenden Wirtschaftswissenschaftlern als bedeutende Risiken für das weltweite Wirtschaftssystem angesehen. Der Weltwirtschaftsforum (WEF) hat in seinem aktuellen Bericht die größten Sorgen von Chefökonomen aus aller Welt zusammengetragen und deutet auf eine düstere wirtschaftliche Zukunft hin, wenn diese Herausforderungen nicht aktiv angegangen werden. Die durch Trumps Zollpolitik verursachte Instabilität ist dabei eine der Hauptursachen für die derzeitige globale Unruhe. Die Einführung von Zöllen als Reaktion auf Handelsungleichgewichte wurde von vielen Fachleuten kritisch betrachtet, da sie nicht nur internationalen Handel erschweren, sondern auch erhebliche Verzögerungen bei IT-Projekten und Investitionen auslösen.

Besonders betroffen ist der Technologiesektor, in dem langfristige Planungen durch die unberechenbare Zollpolitik massiv gestört werden. Die WEF-Umfrage zeigt deutlich, dass nahezu alle befragten Ökonomen eine nachhaltige Störung der globalen Wirtschaftsordnung durch diese Zölle erwarten. Auch wenn die meisten geplanten Tarife vorübergehend ausgesetzt wurden, bleibt die Zukunft ungewiss, da derzeitige Gerichtsentscheidungen nur eine vorläufige Entlastung bringen. Die Unsicherheit, die durch diese Handelsbeschränkungen entsteht, wirkt sich nicht nur auf globale Märkte aus, sondern beeinflusst auch die Binnenwirtschaft der USA erheblich. Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in den USA wurden durch die Tarifpolitik deutlich nach unten korrigiert.

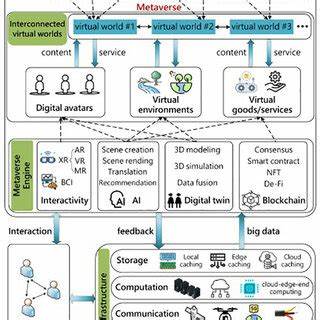

Inflation wird von einer überwältigenden Mehrheit der Experten als ein großes Problem eingestuft, ebenso wird mit einer schwachen Wachstumsdynamik gerechnet. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und ihre Folgen für höhere Verteidigungsausgaben, die wiederum die öffentlichen Investitionen in dringend notwendige Infrastrukturprojekte beeinträchtigen. Parallel zur Handelskrise kommt die technologische Revolution durch die KI, die ihrerseits neue wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt. Obwohl die Prognosen zum wirtschaftlichen Wachstum durch KI im Jahr 2025 eher zurückhaltend sind und mit einem bescheidenen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts gerechnet wird, sorgt die Geschwindigkeit der technologischen Veränderungen für erhebliche Verwerfungen. Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten durch Automatisierung ist weit verbreitet.

Knapp die Hälfte der befragten Ökonomen sieht in der KI eher eine Bedrohung für das Beschäftigungsniveau, während nur wenige moderate Gewinne erwarten. Die Automatisierung von Routineaufgaben durch KI wird dabei als Hauptszenario angesehen, was tiefgreifende Konsequenzen für Arbeitnehmende in vielen Branchen haben könnte. Neben den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wird KI auch gesellschaftliche Risiken zugeschrieben. Die Verbreitung von Desinformation und das Risiko sozialer Destabilisierung stehen im Raum, ebenso wie die Sorge über eine zunehmende Marktkonzentration, bei der wenige Unternehmen eine dominante Stellung einnehmen könnten. Diese Faktoren gefährden nicht nur wirtschaftliche Stabilität, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt auf globaler Ebene.

Aus Sicht führender Ökonomen besteht daher ein dringender Handlungsbedarf auf Seiten der Regierungen, um die infrastrukturellen Grundlagen für eine erfolgreiche Integration der KI-Technologien zu schaffen. Investitionen in digitale Infrastruktur und die Förderung der Technologieakzeptanz in Schlüsselindustrien werden als unerlässlich angesehen, um das Innovationspotenzial zu heben und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Gleichzeitig wird betont, dass diese Investitionen unter den aktuellen Bedingungen von politischen Fragmentierungen und der Verlagerung von Ressourcen in militärische Bereiche erschwert werden. Unternehmen stehen folglich vor der doppelten Herausforderung, sich sowohl an die veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen als auch an die rasante technologische Entwicklung anzupassen. Prozesse müssen neu ausgerichtet, Mitarbeiter entsprechend geschult und Strategien auf technologischem Fortschritt aufgebaut werden.

Doch die durch die wirtschaftliche Unsicherheit verursachte Zurückhaltung bei langfristigen Entscheidungen erschwert diesen notwendigen Wandel. Viele Betriebe zögern, die erforderlichen Schritte zu gehen, was potentiell zu Wettbewerbsnachteilen und Wachstumsverlusten führen kann. Insgesamt zeigt sich, dass die globale Wirtschaft in einem Spannungsfeld zwischen protektionistischer Handelspolitik und revolutionären technologischen Innovationen gefangen ist. Die Entscheidungen, die Regierungen und Unternehmen in den kommenden Jahren treffen, werden maßgeblich bestimmen, ob sich eine nachhaltige und stabile wirtschaftliche Entwicklung durchsetzen kann oder ob Unsicherheiten und Konflikte weiter zunehmen. Der WEF-Bericht macht deutlich, dass trotz dieser Herausforderungen auch Chancen bestehen, die sich durch eine gezielte Förderung von KI ergeben, vorausgesetzt, es gelingt, politische Hürden zu überwinden und Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft wiederherzustellen.

Der Umgang mit den durch Trumps Handelsstrategien ausgelösten Störungen und die Integration der KI in ökonomische Strukturen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und der Wirtschaft. Nur durch koordinierte Maßnahmen, Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie eine adaptive Politik kann die globale Wirtschaft die Risiken minimieren und ihre Widerstandsfähigkeit stärken. Die gegenwärtigen Entwicklungen fordern eine strategische Neuausrichtung und die Bereitschaft, sowohl Innovationen anzunehmen als auch soziale Herausforderungen aktiv zu adressieren. Vor dieser komplexen Gemengelage bleibt die Zukunft der Weltwirtschaft ungewiss. Ökonomen betonen, dass nur durch eine Kombination aus klugen politischen Entscheidungen und wirtschaftlichem Innovationsgeist ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Wachstum, Stabilität und sozialer Gerechtigkeit möglich ist.

Das Jahr 2025 könnte daher als eine entscheidende Phase in die Geschichte der globalen Wirtschaft eingehen, in der sich zeigen wird, wie gut Gesellschaften den Spagat zwischen Handelsprotektionismus und digitaler Transformation meistern können.