Ein ehemaliger Führungskraft von Wells Fargo hat kürzlich die US-Notenbank, auch als Federal Reserve (Fed) bekannt, verklagt. Der Grund für die Klage ist die verweigerte Auszahlung seiner aufgeschobenen Vergütung nach seiner Pensionierung. Der Fall sorgte für Aufmerksamkeit, da er die Frage nach der Autorität der Fed bezüglich der Bestimmung von Vorstandsvergütungen aufwirft und grundsätzliche rechtliche Aspekte im Bereich der Vergütungsansprüche ehemaliger Führungskräfte beleuchtet. Der ehemalige Wells Fargo Manager James Richards reichte die Klage im US-Bezirksgericht des nördlichen Distrikts von Kalifornien ein und beantragt eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung der Fed, seinen Antrag auf die Auszahlung seiner aufgeschobenen Vergütung abzulehnen. Die Fed hatte im März seinen Antrag zurückgewiesen.

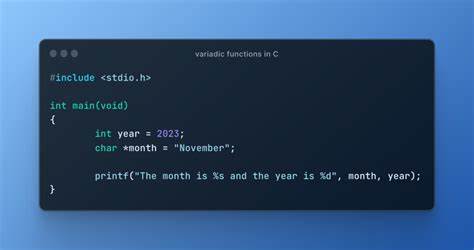

Richards und seine Anwälte argumentieren, dass die Entscheidung der Federal Reserve willkürlich, unvernünftig und eine Missachtung des geltenden Rechts darstelle. Außerdem sehen sie durch das Vorgehen der Fed Richards verfassungsmäßige Rechte auf ein faires Verfahren verletzt. Richards war während seiner Zeit bei Wells Fargo unter anderem verantwortlich für die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes sowie das Management von Risiken im Bereich Finanzkriminalität. Seine Tätigkeit bei Wells Fargo begann im Oktober 2005 und endete mit seiner freiwilligen Pensionierung im April 2018. Während seiner Karriere erhielt Richards eine jährliche Vergütung in Form von sogenannten Restricted Share Rights (RSR), die einem vierjährigen Vesting-Zeitraum unterlagen.

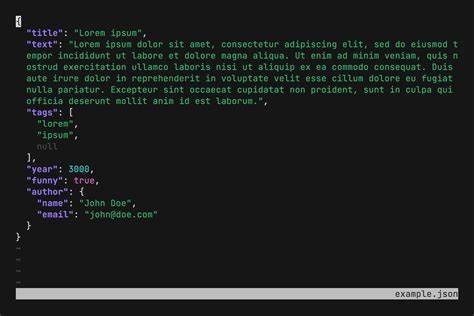

Diese aufgeschobenen Aktienanteile wurden ihm nur verliehen, wenn Wells Fargo seine Arbeitsleistung als ausreichend glaubwürdig bewertete. Das Kernproblem in der Auseinandersetzung ist die Klassifizierung der aufgeschobenen Vergütung. Die Federal Reserve bezeichnete Richards Vergütung als sogenannte "Goldene Fallschirmzahlung" (golden parachute payment). Diese Bezeichnung impliziert eine Art Abfindung oder Zahlung, die bei einem Entlassungs- oder Übernahmeereignis gewährt wird. Richards hingegen widerspricht dieser Einordnung und argumentiert, dass seine RSRs vielmehr als "goldene Handschellen" (golden handcuffs) zu betrachten seien.

Dabei handelt es sich um ein Instrument, das die Fortsetzung der Beschäftigung sichern soll, indem es die Auszahlung an die fortgesetzte Arbeitsleistung knüpft. Die Klägerseite hält fest, dass es sich bei der Vergütung nicht um eine Abfindung, eine Nebenleistung im Falle einer Betriebsübernahme oder eine zusätzliche Schutzzahlung handelte. Stattdessen seien die Restricted Share Rights eine reguläre, leistungsbezogene Vergütung, die an Richards Tätigkeit bei Wells Fargo gebunden war und nicht von seiner Beendigung abhingen. Laut dem RSR-Vergabevertrag waren die Aktienanteile als Anreiz gedacht, um Richards zum Verbleib bei der Bank zu bewegen, da diese vielfach zum Ende der Beschäftigung nicht mehr weiter vesteten. Die Entscheidung der Fed hat somit einen bedeutenden Einfluss auf die rechtliche Definition und den Umgang mit aufgeschobenen Vergütungen in der Finanzbranche.

Sie wirft tiefgehende Fragen zur Macht der Zentralbank auf, über Vergütungen von Führungskräften ehemaliger Großbanken zu entscheiden. Historisch gesehen hat die Federal Reserve insbesondere seit der Finanzkrise von 2008 verstärkt Einfluss auf die Vergütungsstrukturen großer Finanzinstitute genommen, um exzessive Risikobereitschaft zu begrenzen. Allerdings lässt der Fall Richards den Spielraum zwischen Regulierung, Vergütungsansprüchen und individuellen Rechten neu bewerten. Die Anschuldigungen, dass die Fed’s Entscheidung verfassungswidrig sei und das Recht auf ein faires Verfahren verletze, könnten weitreichende Folgen haben. Sollte das Gericht zugunsten von Richards entscheiden, könnte dies den Einfluss der Zentralbank bei ähnlichen Fällen einschränken und weitere Klagen von ehemaligen Führungskräften oder Mitarbeitern von Finanzinstituten auslösen.

Im weiteren Kontext zeigt der Fall Richards, wie komplex und umstritten die Vergütungssysteme in der Finanzbranche sind. Aufgeschobene Vergütung, die als Instrument zur Mitarbeiterbindung genutzt wird, führt immer wieder zu Streitigkeiten bei der Auslegung von Verträgen und den Bedingungen der Auszahlung. Zugleich reflektiert der Prozess die zunehmende Sensibilität gegenüber Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit im Umgang mit großen Finanzunternehmen und ihren Führungsetagen. Es bleibt spannend, wie die Justiz in den kommenden Monaten mit dem Fall umgehen wird. Unabhängig vom Ausgang betont der Streit die Notwendigkeit transparenter und klar geregelter Vergütungsstrukturen.