Technologie ist seit jeher ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und unserer Bedürfnisse. Von den ersten Rechenmaschinen bis hin zu modernen Cloud-Systemen und Künstlicher Intelligenz haben sich Werkzeuge, Methoden und Frameworks immer schneller weiterentwickelt. Doch trotz dieser rasanten technischen Innovationen bleiben viele grundlegende Probleme in der Softwareentwicklung und im Umgang mit IT-Systemen erschreckend konstant. Warum ist das so? Warum wandelt sich die Form ständig, während die Kernprobleme ungeachtet der technischen Fortschritte wiederkehren? Diese Frage führt uns tief in den Kern der IT-Handwerkskunst – eine Dimension, die oft übersehen wird, obwohl sie für nachhaltigen Erfolg entscheidend ist. Der Wandel der Form versus die Beständigkeit des Handwerks Jede neue Technologie bringt eine Vielzahl neuer Begriffe, Werkzeuge und Prozesse mit sich.

Agile Methoden haben klassische Wasserfall-Ansätze abgelöst, Microservices haben monolithische Architekturen herausgefordert, und Cloud-Lösungen haben Rechenzentren verändert. Dennoch bleibt das Grundproblem für viele Teams das gleiche: Komplexität, mangelnde Transparenz, unklare Anforderungen und fehlende nachhaltige Architektur. Die Verwechslung von Form und Essenz ist dabei ein weit verbreitetes Phänomen. Viele Organisationen setzen auf immer neue Frameworks und Tools in der Hoffnung, ihre Probleme mit der neuesten Mode im IT-Bereich zu lösen. Doch der bloße Wechsel der Werkzeuge ändert nichts an den zugrunde liegenden Herausforderungen.

Es ist vergleichbar mit einem Fotografen, der ständig die Kamera wechselt, ohne jemals die Grundlagen von Komposition und Lichtführung zu lernen. Handwerkliches Können als Schlüssel Der eigentliche Fortschritt in der Softwareentwicklung liegt weniger in der Auswahl neuer Technologien, sondern vielmehr im Verständnis der Grundprinzipien, die jeder guten Software zugrunde liegen. Dazu zählen unter anderem die Fähigkeit, komplexe Systeme zu entwerfen, Fehler resilient zu behandeln, Zustände konsistent zu managen und Klarheit im Systemverhalten zu schaffen. Diese Fähigkeiten sind unabhängig von der Programmiersprache, dem Framework oder der Plattform. Im Kern geht es um das Handwerk, das seit Jahrzehnten nicht im gleichen Maße entwickelt wird wie die technischen Werkzeuge.

Die meisten Innovationen zielen oft auf die schnelle Lösung aktueller Probleme ab, ohne die langfristigen Auswirkungen auf Wartbarkeit und Systemintegrität zu bedenken. Daraus resultiert ein technisches Schuldenkonto, das mit jeder schnellen Lösung wächst und das Risiko für Systemausfälle und Wartungskosten erhöht. Organisationale und menschliche Dimension Nicht nur die Technik, auch die menschlichen und organisatorischen Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Teams werden häufig nach Effizienz und Geschwindigkeit gemessen, was den Raum für kreative Problemlösung und sorgfältige Gestaltung einschränkt. Der Druck, möglichst schnell funktionierende Software zu liefern, führt oft dazu, dass die eigentliche Lösung des Problems vernachlässigt wird.

Die Balance zwischen Innovationsdruck und handwerklicher Sorgfalt ist herausfordernd. Unternehmen erwarten gleichzeitig Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit, doch ihre Organisationsstrukturen fördern eher Massenproduktion von Code als echtes Ingenieurshandwerk. Dies erzeugt eine Spannung, die sich in instabilen Systemen, technischen Schulden und unzufriedenen Mitarbeitern äußert. Technik ist immer auch menschlich Die Probleme, die sich in Technologie spiegeln, sind letztlich menschliche und zwischenmenschliche Herausforderungen. Missverständnisse in der Kommunikation, fehlende Erfahrung, unrealistische Zeitpläne und mangelnde Reflektion treiben viele Probleme an.

Neue Frameworks oder Sprachfeatures können diese Themen nicht lösen, wenn die dahinterliegenden Ursachen nicht adressiert werden. Zudem fehlt häufig die Zeit für kritisches Nachdenken und Lernen aus Fehlern. Ein ständiger „Rush“ erzeugt oberflächliche Lösungen, die bald wieder veraltet oder brüchig sind. Es braucht einen kulturellen Wandel, der Zeit für Weiterbildung, Reflektion und tiefes Verständnis der Probleme erlaubt und fördert. Geschichte wiederholt sich – oder lernen wir dazu? Die Geschichte der Informationstechnologie zeigt viele wiederkehrende Muster.

Seit den Anfängen, als der Begriff „Informationstechnologie“ geprägt wurde, besteht eine Tendenz, Innovationen als Lösung für Probleme zu feiern, ohne die tieferliegenden Ursachen zu begreifen. Viele Probleme wie Systemkomplexität, ineffiziente Teamarbeit und schlechte Anforderungsdefinitionen sind nicht neu, sondern werden lediglich in neuem Gewand präsentiert. Diese Wiederholungen führen oft zu Frustration unter technischen Führungskräften, die trotz Investitionen in moderne Tools immer wieder dieselben Schwierigkeiten erleben. Es zeigt sich, dass echtes Lernen und Fortschritt nur durch einen bewussten Blick auf die handwerklichen Grundlagen und die organisatorischen Bedingungen möglich sind. Handwerk verstehen und meistern Echte Meisterschaft in der Softwareentwicklung erreicht man nicht durch das Sammeln von Zertifikaten oder dem ständigen Wechsel zu neuen Tools.

Sie entsteht durch kontinuierliche Praxis, das reflektierte Arbeiten an Kernproblemen und durch das Studium bewährter Prinzipien. Ähnlich wie ein erfahrener Fotograf über die Wahl der Ausrüstung hinausblickt, müssen Entwickler und technische Führungskräfte das System als Ganzes verstehen. Der Fokus auf die Handwerkskunst bedeutet auch, Prioritäten zu setzen. Statt möglichst viele Features in kurzer Zeit zu liefern, geht es darum, nachhaltige Systeme zu bauen, die technisch belastbar, flexibel und verständlich sind. Das erfordert Geduld, Erfahrung und eine gewisse Demut gegenüber der Komplexität der Materie.

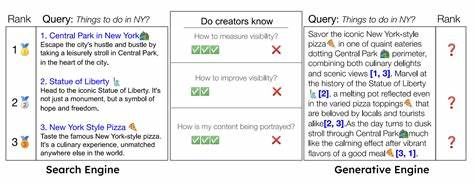

Neue Technologien als Chance, nicht als Ablenkung Technologische Neuerungen wie KI, Cloud-Architekturen oder Containerisierung sind zweifellos faszinierend und bieten enormes Potenzial. Doch sie beseitigen nicht die grundlegenden Herausforderungen. Vielmehr bieten sie die Chance, bewährtes Handwerkswissen neu einzusetzen und weiterzuentwickeln. Die Kunst besteht darin, neue Formate nicht oberflächlich zu adaptieren, sondern tiefgreifend zu verstehen, wie sie in bestehende organisatorische und technische Kontexte passen. Ohne diese Verbindung drohen Projekte schnell in technischem Chaos zu enden, das kaum beherrschbar ist.

Die Rolle der technischen Führung Technische Leiter tragen eine besondere Verantwortung. Sie müssen den Spagat meistern zwischen der Förderung von Innovation und der Wahrung technischer Integrität. Statt jedem Trend hinterherzurennen, sollten sie die zugrundeliegenden Prinzipien erkennen und Teams darin unterstützen, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu stärken. Dies erfordert visionäres Denken und eine langfristige Perspektive. Es braucht Mut, den Druck kurzfristiger Erfolge zu widerstehen und Qualität sowie nachhaltige Architektur in den Vordergrund zu stellen.

Führungskräfte sollten Räume schaffen, in denen Fehler analysiert, Prozesse reflektiert und kontinuierlich gelernt wird. Kultur und Mindset als Erfolgsfaktoren Letztlich bestimmt die Unternehmenskultur maßgeblich, ob handwerkliche Exzellenz gedeiht oder verkümmert. Eine Kultur, die Lernen, Reflektion und tiefe technische Diskussionen fördert, kann nachhaltigen Erfolg schaffen. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht nur die Maschinen oder der fertige Code. Organisationen, die solche Werte in ihrer DNA verankern, profitieren von stabileren Systemen, zufriedenere Mitarbeitern und einer besseren Anpassungsfähigkeit an zukünftige Herausforderungen.

Dies ist die wahre Kraft hinter der Technik – das Zusammenspiel von Mensch, Methode und Werkzeug. Fazit Der Wechsel von Tools, Frameworks und Technologien wird weiter voranschreiten, doch die grundlegenden Probleme in der Softwareentwicklung bleiben bestehen, solange wir die handwerklichen Grundlagen vernachlässigen. Es ist die Meisterschaft im Handwerk – das tiefgehende Verständnis von Systemarchitektur, Komplexitätsmanagement und resilientem Design –, die den Unterschied macht. Technologische Innovationen sind nur so gut wie das Fundament, auf dem sie aufbauen. Die Herausforderung besteht darin, neben der Faszination für neue Formen die Zeit und den Raum für echte Handwerkskunst zu schaffen und zu pflegen.

Nur so können wir nachhaltige Lösungen entwickeln und die immer wiederkehrenden Probleme endlich überwinden. Softwareentwicklung ist und bleibt ein komplexes Zusammenspiel aus Menschen, Technologie und Organisation. Wer die dauerhaften Muster hinter den wechselnden Formen erkennt und meistert, hat die besten Voraussetzungen, um in einer sich ständig wandelnden Welt Erfolg zu haben – ganz gleich, welche Technologie als nächstes den Markt prägt.