Die digitale Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der nicht nur technologische Innovationen umfasst, sondern zunehmend auch von politischen und wirtschaftlichen Regulierungen geprägt wird. Besonders sichtbar wird dies aktuell am Beispiel Südkoreas, das mit seinem Entwurf zur Regulierung von Online-Plattformen heftigen Gegenwind seitens der Vereinigten Staaten erfährt. Diese Entwicklung ist Teil eines größeren geopolitischen Spiels, bei dem Handelsinteressen, Marktmacht und digitale Souveränität aufeinanderprallen. Südkoreas Gesetzesentwurf, der unter dem Namen Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) bekannt ist, wurde ursprünglich vom Korea Fair Trade Commission (KFTC) initiiert. Die Absicht dahinter ist prinzipiell nachvollziehbar: eine Regulierung der digitalen Marktplätze, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und kleinen sowie mittleren Unternehmen das Wachstum in einem von großen Konzernen dominierten Umfeld zu ermöglichen.

Der Fokus liegt dabei auf der sogenannten Selbstbevorzugung, bei der dominante Online-Plattformen ihre eigenen Produkte bevorzugen und dies zulasten von Konkurrenzunternehmen geschieht. Zudem enthält der Gesetzesentwurf Regelungen zu Bündelungen von Diensten und sogenannten meistbegünstigten Klauseln, die garantieren sollen, dass ausländische Unternehmen in Südkorea keine schlechteren Bedingungen vorfinden als anderswo. Trotz der guten Absichten hat das MRFTA starken Widerstand vor allem aus den Reihen der großen US-amerikanischen Technologieunternehmen wie Google, Apple und Meta erfahren. Diese sehen sich durch die Vorschriften benachteiligt und argumentieren, das Gesetz sei diskriminierend. Sie befürchten eine unfaire Marktverzerrung zugunsten einheimischer Konkurrenten und chinesischer Plattformen, die von den vorgesehenen Regelungen nicht im gleichen Maße betroffen seien.

China spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: Digitale Giganten wie TikTok, Alibaba und Temu fallen laut den Schwellenwerten des KFTC unter die Regulierung hinaus und könnten daher von der Beschränkung amerikanischer Plattformen profitieren. Dies wird von US-Unternehmen als nationale Sicherheitsbedrohung wahrgenommen und verschärft die Kritik am Gesetzesentwurf. Die Auseinandersetzung gewann zusätzlich an Brisanz durch die politische Ausrichtung in den USA. Während die Biden-Administration bislang eher versuchte, wirtschaftliche Interessen und bilaterale Investitionen zu schützen, die in den letzten Jahren enorme Dimensionen angenommen haben, verfolgt die wiedergewählte Trump-Administration eine deutlich härtere Linie. Die Politik unter dem Schlagwort „America First“ setzt verstärkt auf protektionistische Maßnahmen und geht rigoroser gegen vermeintliche Handelshürden vor, wie sie das MRFTA darstellen könnte.

Der US-Kongress, angeführt von Abgeordneten wie Carol Miller, brachte Gesetze auf den Weg, die gegen Südkoreas digitalen Regulierungsansatz protestieren und sogar mit Gegenmaßnahmen drohen. Solche Initiativen zeigen, dass es sich nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen Firmen handelt, sondern um einen handfesten politischen Konflikt, der auch die Zukunft der digitalökonomischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern berührt. Die US-Handelsbeauftragten positionieren sich klar gegen eine Regulierung, die US-Technologieriesen diskriminiert, und warnen vor einer Verbreitung des EU-Regulierungsmodells – bekannt als Digital Markets Act –, das als Vorlage für südkoreanische Maßnahmen diente. Für Südkorea ist die Situation komplex. Das Land möchte einerseits eine faire Online-Wettbewerbsstruktur etablieren, die Innovationen fördert und Monopolisierung verhindert, andererseits aber nicht die Beziehungen zu einem der wichtigsten Handelspartner gefährden.

Die anstehenden Wahlen im Juni 2025 und die sich parallel abspielenden Verhandlungen über US-Tarife helfen aktuell dabei, das MRFTA zurückzustellen. Südkoreanische Regierungsvertreter signalisieren Bereitschaft zur Kooperation und haben bislang von konfrontativen Schritten abgesehen. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen: Sollte eine neue innenpolitische Konstellation in Seoul zu einer Wiederaufnahme und Verschärfung der Digitalregulierung führen, droht eine Eskalation mit erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen. Die Bilanz des Handels zwischen den USA und Südkorea ist imposant. Ein Warenvolumen von fast 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zeigt die gegenseitige Abhängigkeit und die Bedeutung stabiler Beziehungen.

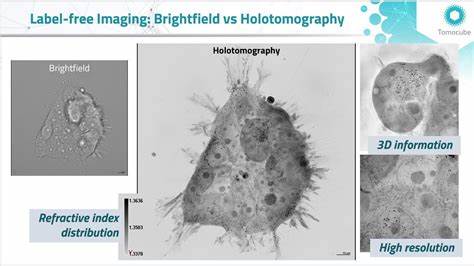

Gleichzeitig treten neue Herausforderungen wie nichteinfuhrbezogene Handelshemmnisse – beispielsweise Digitale- und Plattformregulierungen – stärker in den Vordergrund. Diese Hemmnisse sind schwieriger zu bewerten und zu verhandeln als klassische Zölle und haben immensen Einfluss auf multinationale Unternehmen etwa aus dem Technologiebereich. Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte häufig untergeht, ist die Eigendynamik der digitalen Regulierung weltweit. Länder wie Indien, Japan und die Europäische Union entwickeln eigene Wettbewerbs- und Datenschutzregelungen, die sich in Teilen am EU-Digital Markets Act orientieren. Die sogenannte Brüsseler Wirkung – der „Brussels Effect“ – bewirkt, dass europäische Standards oft weltweit übernommen werden, da globale Unternehmen sich einheitlichen Regeln unterwerfen, um komplexe Märkte bedienen zu können.

Die US-Regierung sieht darin eine Gefahr für ihre eigenen Unternehmen und für die Ausgestaltung globaler digitaler Regeln. Südkorea steht dabei einerseits als regionaler Trendsetter und Innovationsstandort im Wettbewerb um technologische Vorherrschaft, andererseits als vom Handel und technologiegetriebenen Investitionen abhängiger Partner. Die Balance zwischen souveräner Regulierung und internationaler Kooperation wird deshalb in Zukunft oft auf die Probe gestellt. Ein nachhaltiges und ausgewogenes Regulierungssystem für digitale Plattformen sollte weder protektionistisch noch diskriminierend sein, sondern Rahmenbedingungen schaffen, die fairen Wettbewerb, Verbraucherrechte und Innovation fördern. Die Debatte um das MRFTA offenbart damit eine breitere Herausforderung des digitalen Zeitalters: Wie können Staaten eine Regulierung etablieren, die ihrer Verantwortung gerecht wird, ohne die Dynamik internationaler Märkte zu behindern? Die Antworten darauf werden maßgeblich darüber entscheiden, wie global vernetzt und effizient die digitale Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten funktioniert.

Schlussendlich zeigt die Auseinandersetzung zwischen Südkorea und den USA exemplarisch, wie eng Wirtschaftspolitik, Diplomatie und technologische Entwicklung heute verflochten sind. Es bleibt abzuwarten, wie sehr handels- und regulierungspolitische Konflikte auch künftig das Terrain der digitalen Transformation dominieren werden. Vor allem aber ist zu erkennen, dass Partnerschaften und Kompromisse notwendig sind, um disruptive Effekte abzumildern und die digitale Vernetzung für alle Beteiligten zu einem Gewinn zu machen.