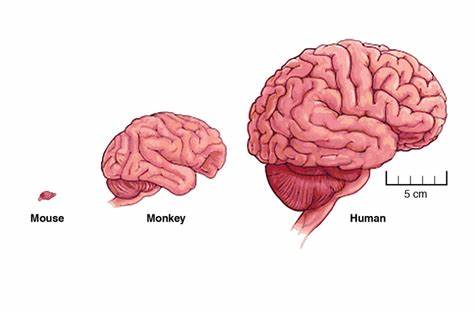

Die Wissenschaft macht stetig Fortschritte im Verständnis der komplexen Mechanismen, die der Entwicklung des Gehirns zugrunde liegen. Eine äußerst spannende Entdeckung wurde kürzlich veröffentlicht: Forscher konnten zeigen, dass Mäuse, denen ein spezieller Abschnitt menschlicher DNA eingefügt wurde, tatsächlich größere Gehirne entwickeln. Diese Erkenntnis ist nicht nur faszinierend für die Grundlagenforschung, sondern wirft auch neue Fragen zu der Evolution des menschlichen Gehirns sowie zur Anwendung solcher genetischer Modifikationen in der Medizin und Biotechnologie auf. Der Ursprung der Forschung liegt in der Suche danach, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen Säugetieren, insbesondere Nagetieren, so viel größer und leistungsfähiger ist. Die Größe des Gehirns hängt dabei eng mit der Komplexität von Denkprozessen, Erinnerungen, Problemlösungsfähigkeiten und vielem mehr zusammen.

Forscher gingen davon aus, dass bestimmte genetische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen, doch die direkte Verbindung, welche DNA-Sequenzen für die Gehirnentwicklung verantwortlich sind, war lange unklar. Die neue Studie, die in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, nutzte genetische Techniken, um einen Abschnitt menschlicher DNA in Mäuse einzufügen. Es handelt sich dabei um eine Sequenz, die nur beim Menschen vorkommt und an der Entstehung des Gehirns beteiligt ist. Die Resultate waren beeindruckend: Nicht nur wuchsen die Gehirne der genetisch veränderten Mäuse größer, auch die Anzahl und Komplexität bestimmter Nervenzellen stieg deutlich an. Dies deutet auf einen direkten Einfluss dieses DNA-Abschnitts auf das neuronale Wachstum und die geistige Leistungsfähigkeit hin.

Die Implikationen dieser Entdeckung sind vielfältig. Einerseits liefert sie wertvolle Einsichten in die evolutionsbiologischen Prozesse, die unser Gehirn so einzigartig gemacht haben. Durch die Einführung humaner DNA in das Mausgenom konnten Wissenschaftler erstmals konkret sehen, wie genetische Veränderungen die Hirngröße und -funktion beeinflussen. Dies hilft, die komplexe Entwicklung des Menschen in der Evolution besser zu begreifen. Zum anderen eröffnen sich neue Perspektiven für die medizinische Forschung.

Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson sind derzeit weltweit große Herausforderungen. Das Verständnis, welche Gene für Gehirnentwicklung und -funktion verantwortlich sind, könnte langfristig zu neuen Therapieansätzen führen. Beispielsweise könnte es in Zukunft möglich sein, genetische Faktoren zu nutzen, um Gehirnfunktionen bei Patienten zu verbessern oder altersbedingten Abbau zu verlangsamen. Die Forschung befasst sich jedoch nicht nur mit den Vorteilen. Die ethischen Fragestellungen bei der genetischen Veränderung von Organismen, insbesondere wenn menschliche Gene involviert sind, sind weitreichend.

Die Einführung menschlicher DNA in Tiere ruft Diskussionen darüber hervor, wie weit solche Experimente gehen dürfen und wo die Grenze gezogen werden sollte. Selbst wenn Mäuse vom Ergebnis profitieren, muss stets über die Langzeitfolgen und das Wohl der Tiere nachgedacht werden. Darüber hinaus gibt die Studie einen Einblick in die sogenannte „Human-spezifische Genetik“. Manche DNA-Sequenzen kommen ausschließlich beim Menschen vor und sind für das charakteristische Gehirnwachstum sowie kognitive Fähigkeiten verantwortlich. Ihre genaue Funktion zu entschlüsseln, war bisher schwierig, doch mit solchen Experimenten rückt man Schritt für Schritt näher an das Verständnis des menschlichen Gehirns heran.

Es zeigt sich, dass einzelne genetische Abschnitte einen erheblichen Einfluss auf die Gehirnentwicklung haben und dass die Evolution des menschlichen Gehirns kein Zufall war, sondern durch spezifische genetische Veränderungen getrieben wurde. Im Bereich der Neurowissenschaften bieten die Ergebnisse zudem Chancen, neue Modelle für Hirnerkrankungen zu schaffen. Mäuse mit menschlichen DNA-Abschnitten könnten zukünftig dazu dienen, Krankheiten besser zu simulieren und potenzielle Medikamente gezielter zu testen. Dieses präzise Modellieren menschlicher Eigenschaften in Tieren ist ein großer Schritt, der effizientere Forschung möglich macht. Die Herstellung solcher genetisch modifizierter Mäuse erfordert modernste molekularbiologische Methoden, darunter die Genom-Editierung mit CRISPR/Cas9.

Mit dieser Technologie können Wissenschaftler gezielt DNA-Abschnitte austauschen oder hinzufügen. Die Effektivität und Genauigkeit solcher Verfahren machen es möglich, tiefer in die genetischen Ursachen für Gehirnentwicklung und Lernfähigkeit einzutauchen. Forscher sind sich jedoch bewusst, dass das menschliche Gehirn keineswegs nur von einer einzigen DNA-Sequenz abhängt. Das Zusammenspiel von vielen Genen, Umwelteinflüssen sowie epigenetischen Faktoren steuert Wachstum und Funktion. Die Erkenntnisse aus der neuen Studie sind ein Puzzleteil in diesem komplexen Bild.

Künftige Forschungen werden daher darauf abzielen, weitere DNA-Stücke zu identifizieren und deren Wirkung zu verstehen. Ein weiterer spannender Aspekt betrifft das Lernen und Gedächtnis. Die veränderten Mäuse zeigten in einigen Versuchen verbesserte kognitive Fähigkeiten, was auf eine funktionelle Erweiterung ihres Gehirns hindeutet. Ob das größere Gehirn grundsätzlich intelligenter macht oder ob bestimmte Strukturen besonders wichtig sind, bleibt noch zu untersuchen. Denn die Größe allein ist nicht alleiniger Faktor für Intelligenz oder komplexe neuronale Prozesse.

Der Zusammenhang zwischen Genetik und Gehirnentwicklung ist auch für die Pädiatrie und Neurologie relevant. Das Verständnis, wie bestimmte Gene die Entwicklung von Neuronen beeinflussen, könnte helfen, frühzeitig genetische Risiken für Entwicklungsstörungen zu erkennen. Solche Erkenntnisse könnten in Zukunft personalisierte Therapieansätze ermöglichen, die auf genetischen Informationen basieren. Zusammenfassend zeigt die Forschung eindrucksvoll die Macht der menschlichen DNA, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Die Tatsache, dass ein einzelner DNA-Sequenzabschnitt das Gehirn von Mäusen signifikant vergrößern kann, legt nahe, dass genetische Unterschiede zwischen Arten fundamentale Auswirkungen auf die biologische und kognitive Evolution haben.

Dieses Wissen ist nicht nur wissenschaftlich faszinierend, sondern birgt auch Zukunftspotenzial für medizinische Innovationen. Die Entdeckung wird sicherlich weiterhin die Debatte über Genetik, Ethik, medizinische Nutzung und tierisches Wohlbefinden befeuern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie Wissenschaftler diese Erkenntnisse weiter vertiefen, um sowohl grundlegende Fragen der Menschheit als auch praktische Herausforderungen in Medizin und Biotechnologie zu lösen.