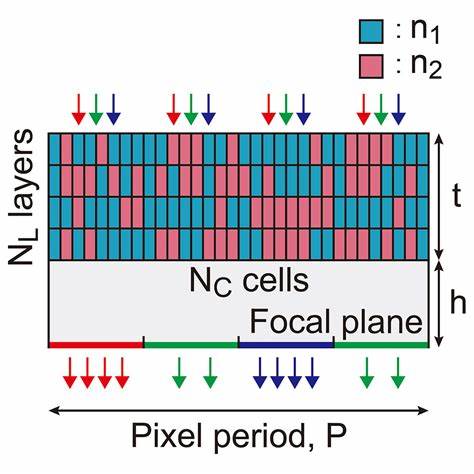

Die enge Verzahnung von Hochschulen und Wirtschaft ist ein Thema, das in der heutigen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Besonders für Menschen mit einem akademischen Hintergrund, etwa in der theoretischen Physik oder Mathematik, stellt sich die Frage nach ihrem Platz in der Industrie immer drängender. Während Forschungseinrichtungen den Raum für grundlegende wissenschaftliche Entdeckungen bieten, verlangt die Industrie oft eine praktische Umsetzung, die direkt zu marktfähigen Produkten oder Dienstleistungen führt. Die Übertragung theoretischer Kenntnisse in praktische Anwendungen ist dabei ein komplexer Prozess, der verschiedene Kompetenzen erfordert und voller Herausforderungen steckt. Viele junge Wissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf abstrakten Konzepten wie Wahrscheinlichkeitstheorie, Spektralanalyse, Netzwerktheorie oder statistischer und quantenmechanischer Physik sehen sich an einem Wendepunkt: Sie möchten in Unternehmen einsteigen, wissen aber nicht genau, wie sie den Schritt von der reinen Theorie zu praxisorientierter Arbeit schaffen können.

Besonders die Sorge um ihre technischen und programmiertechnischen Fähigkeiten spielt eine große Rolle. Oft ist die Programmierpraxis, etwa in etablierten Sprachen wie Python, nur rudimentär vorhanden – der Fokus lag bisher auf analytischen und mathematischen Fertigkeiten. Der Arbeitsmarkt verändert sich zudem rapide. Mit der zunehmenden Verbreitung durch künstliche Intelligenz unterstützter Hilfsmittel wie GitHub Copilot, der Möglichkeit vieler Remote-Arbeitsplätze und dem globalen Wettbewerb steigt der Druck, neben exzellentem theoretischem Verständnis auch praktische Softwareentwicklungskompetenzen mitzubringen. Diese Faktoren lassen viele Akademiker zweifeln, ob ihre akademische Laufbahn sie gut auf die reale Wirtschaft vorbereitet hat.

Dabei zeigt die Praxis, dass es durchaus mehrere Wege gibt, wie Akademiker mit hohem theoretischem Wissen erfolgreich in der Industrie Fuß fassen können. Wichtig ist zunächst zu verstehen, dass der Übergang nicht zwangsläufig bedeutet, den gesamten Tag mit Programmieren zu verbringen. Zwar sind in vielen technologielastigen Unternehmen technisches Verständnis und Programmierfähigkeiten mittlerweile Grundvoraussetzungen, doch gibt es auf der Schnittstelle zwischen Forschung, Entwicklung und Strategie vielfältige Rollen, in denen theoretisches Wissen sehr gefragt ist. Berufsbilder wie Data Scientist, Quantitative Researcher, Algorithm Engineer oder Research Engineer bieten beispielsweise Möglichkeiten, mit mathematischem und statistischem Know-how sowie analytischem Denken Mehrwert zu schaffen. Dort kann der Fokus auf der Analyse großer Datenmengen, der Modellierung komplexer Systeme oder der Entwicklung neuer Algorithmen liegen, ohne dass stets tiefe Kenntnisse in zahlreichen Programmierframeworks notwendig sind.

Allerdings ist es ratsam, zumindest grundlegende Programmierkenntnisse zu vertiefen, um Konzepte prototypisch umzusetzen und effizient mit Softwareteams kommunizieren zu können. Für viele Akademiker lohnt es sich, die eigene Programmierkompetenz auszubauen, speziell in Python, da diese Sprache im wissenschaftlichen Umfeld weit verbreitet ist und durch Bibliotheken wie Pandas, NumPy und SciPy die Brücke zur Datenverarbeitung schlägt. Auch Tools wie Jupyter Notebooks ermöglichen es, theoretische Berechnungen interaktiv zu modellieren und anschaulich zu präsentieren. Fortschrittlichere Programmiersprachen wie Rust oder Julia gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere wenn es um hochperformante Anwendungen in der Industrie geht. Doch zunächst gilt es, den Einstieg zu finden und ein Portfolio eigener kleiner Projekte aufzubauen, das die Praxiserfahrung dokumentiert.

Neben der technischen Qualifikation ist auch die aktive Vernetzung entscheidend. Netzwerke aus ehemaligen Kommiliton:innen, Kontakte aus Forschungskooperationen oder Teilnahme an Hackathons können Türen öffnen. Personalverantwortliche von Unternehmen wissen die wissenschaftliche Herkunft oft sehr zu schätzen, denn sie signalisiert Disziplin, analytische Fähigkeiten und eine systematische Arbeitsweise. Dennoch fördern viele Firmen Trainings- und Einarbeitungsprogramme, die den Wissensaufbau in unternehmensrelevanten Technologien erleichtern. Darüber hinaus empfehlen Experten, den Blick für Industriebereiche zu weiten, die von theoretischem Wissen besonders profitieren.

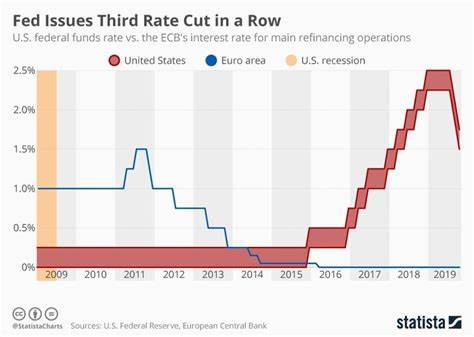

Die Finanzwelt ist beispielsweise ein stark nachgefragtes Feld, in dem fortgeschrittene mathematische Modelle und Quantentechniken Anwendung finden. Ebenso florieren Start-ups in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data, wo theoretische Konzepte direkt in innovative Produkte fließen. Auch Branchen wie Telekommunikation, Energie oder Medizintechnik erkennen zunehmend den Wert tiefer fachlicher Expertise für die Forschung und Entwicklung neuer Technologien. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die persönliche Einstellung zum Wandel. Wer flexibel bleibt, bereit ist neue Kompetenzen zu erlernen und die Brücke zwischen Theorie und Praxis mutig schlägt, kann auch in einem engen und kompetitiven Marktumfeld erfolgreich sein.

Durch den verstärkten Trend zu Remote Work eröffnen sich zudem Chancen, international Fuß zu fassen und über geografische Grenzen hinaus zu wirken. Die Verknüpfung historischer Beispiele kann zusätzlich motivieren. So war etwa der Physiker Richard Feynman nicht nur einer der bedeutendsten Theoretiker seiner Zeit, sondern beteiligte sich auch maßgeblich an revolutionären technologischen Entwicklungen wie dem Connection Machine-Projekt, das als eine der ersten parallelen Rechenarchitekturen gilt. Das zeigt exemplarisch, wie tiefgehendes theoretisches Verständnis große technologische Innovationen antreiben kann, wenn es gelingt, dieses Wissen gezielt in die Praxis zu überführen. Letztlich ist der Übergang von der Academia zur Industrie ein vielschichtiger Prozess, der über reine Fachkenntnisse hinausgeht.

Die Kombination aus fundiertem theoretischem Hintergrund, kontinuierlicher Erweiterung praktischer Fähigkeiten, aktiver Netzwerkarbeit und der Offenheit für neue Herausforderungen öffnet den Weg in spannende und erfüllende berufliche Rollen. Akademiker müssen nicht zwangsläufig ihre Leidenschaft für komplexe Theorien aufgeben, sondern können diese als wertvolle Ressource nutzen, um in der Industrie innovative Lösungen mitzugestalten und die wissenschaftliche Exzellenz einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Zukunft der Arbeit verlangt immer stärker nach hybriden Kompetenzen, die Theorie und Praxis verbinden. Akademiker, die diesen Weg erfolgreich gehen, werden die Brücke zwischen zwei Welten schlagen und sowohl Unternehmen als auch sich selbst nachhaltigen Mehrwert bieten.