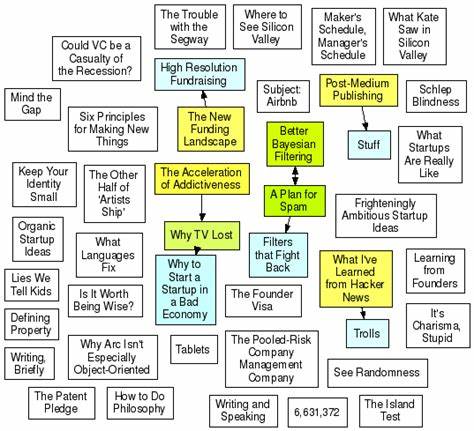

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen revolutionieren zahlreiche Branchen, unter anderem auch die Art und Weise, wie Texte und Ideen generiert werden. Ein besonders faszinierendes Projekt in diesem Kontext ist „What Would Paul Graham Write?“, ein mutiges Experiment, das versucht, die einzigartige Persönlichkeit und den Schreibstil des renommierten Essayisten, Programmierers und Unternehmers Paul Graham synthetisch zu erweitern. Dieses Vorhaben liefert spannende Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen von KI bei der Nachahmung menschlicher Kreativität und Denkprozesse. Paul Graham ist bekannt für seine klaren, tiefgründigen und oft visionären Essays, die eine große Bandbreite von Themen rund um Technologie, Unternehmertum, Programmiersprachen und Gesellschaft abdecken. Seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach und elegant darzustellen, hat eine enorme Anhängerschaft geschaffen – nicht zuletzt durch seine Rolle als Mitbegründer von Y Combinator, einem der renommiertesten Start-up-Acceleratoren weltweit.

Die Frage, was Paul Graham wohl zu aktuellen Themen schreiben würde, steht im Kern des Projekts „What Would Paul Graham Write?“. Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz, die auf Basis von PGs bisherigen geschriebenen Werken trainiert wurde, um in seinem Stil neue Essays zu generieren. Die Idee einer synthetischen Persönlichkeitsverlängerung ist dabei besonders innovativ. Während KI-Modelle häufig für ganz allgemeine Aufgaben wie Textvervollständigung oder einfache Konversationen eingesetzt werden, geht es hier um eine spezifische Stil- und Persönlichkeitsnachahmung. Ziel ist es nicht nur, grammatikalisch korrekte und kohärente Texte zu erstellen, sondern auch die Denkweise, Haltung und Argumentationsweise von Paul Graham nachzubilden.

Dies wirft spannende Fragen zu Identität, Kreativität und Urheberschaft auf, die für die weitere Entwicklung von KI und automatisierter Textgenerierung relevant sind. Das Projekt bietet Nutzern die Möglichkeit, sich einzuloggen und eigene Essays in Paul Grahams Stil generieren zu lassen. Dabei werden unterschiedliche Themen vorgeschlagen oder eigene Eingaben verarbeitet. Beispiele aktueller generierter Essays reichen von „Designers in der Zeit der KI“ über „Rente in Montenegro im Jahr 2025“ bis hin zu kulturellen Betrachtungen wie „Jim Morrison, ein musikalisches Genie“. Diese Vielfalt zeigt, wie flexibel das Modell inhaltlich agieren kann und wie breit das Spektrum der angewandten Themenbereiche ist – stets mit dem Anspruch, die Stimme von Paul Graham hörbar zu machen.

Die Entwicklung solcher synthetischen Persönlichkeitsmodelle basiert auf umfangreichen Trainingsdatensätzen, die aus den gesammelten Texten und Essays des Originals bestehen. Dabei kommen moderne Techniken des maschinellen Lernens zum Einsatz, etwa Transformer-Architekturen, welche die Wahrscheinlichkeit von Wortsequenzen modellieren und so komplexe zusammenhängende Texte erzeugen können. Wichtig ist dabei auch die Feinabstimmung, um den Stil, die Argumentationsstruktur und auch subtile Merkmale der Persönlichkeit möglichst authentisch abzubilden. Ein zentraler Aspekt und zugleich eine Herausforderung ist die Ethik hinter solchen Projekten. Wird die Persönlichkeit eines Menschen digital simuliert, stellt sich die Frage nach Einwilligung, Verantwortung und möglichen Missbrauchsszenarien.

Das Projekt “What Would Paul Graham Write?” ist offen zugänglich und transparent, mit veröffentlichtem Quellcode auf GitHub, was für die Förderung von Vertrauen und wissenschaftlicher Überprüfbarkeit sorgt. Dennoch muss stets bedacht werden, welche Auswirkungen solche Technologien auf Kultur, Originalität und geistiges Eigentum haben können. Neben ethischen Überlegungen sind auch praktische Fragestellungen interessant. Beispielsweise könnte eine solche künstliche Verlängerung von Persönlichkeiten kreative Prozesse stark beschleunigen und erweitern. Start-up-Gründer könnten von der beratenden Stimme einer „digitalen Paul Graham“ profitieren, Journalisten erhalten Inspirationsquellen, und Bildungsplattformen könnten Lehrmaterial anreichern.

Allerdings besteht die Gefahr, dass tiefere Reflexionen, die nur aus menschlicher Intuition und Lebenserfahrung entstehen, dabei auf der Strecke bleiben. Die Rezeption der generierten Inhalte zeigt ein breites Spektrum an Bewertungen. Einige Nutzer loben die treffende Nachahmung des Stils und die inhaltliche Relevanz, insbesondere bei Essays wie „Creating Your Own Luck“. Andere Texte bleiben eher neutral bewertet oder finden wenig Anklang, was die Grenzen der Technologie verdeutlicht. Es zeigt sich, dass trotz aller Fortschritte die KI noch nicht in der Lage ist, komplexe menschliche Emotionalität oder original innovative Ideen in vollem Umfang zu ersetzen.

Diese experimentelle Art der Inhaltsgenerierung steht exemplarisch für eine neue Ära der Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Webplattformen, die den Nutzern ermöglichen, durch einfache Eingaben Texte im Stil bekannter Persönlichkeiten zu erzeugen, werden künftig weiter an Bedeutung gewinnen. Sie können sowohl als kreative Werkzeuge als auch als Mittel zur Analyse von Persönlichkeitsmerkmalen dienen. Für die Forschung bieten sie zudem spannende Daten, um die Mechanismen des Schreibens und der Gedankenführung besser zu verstehen. Im Kern zeigt das „What Would Paul Graham Write?“ Projekt, wie weit KI-Modelle heute bereits kommen können, wenn es darum geht, individuelle Persönlichkeitsmerkmale und Schreibweise zu imitieren.

Es macht aber auch deutlich, dass künstliche Intelligenz trotz aller technischen Raffinesse weiterhin Werkzeuge sind, die den Menschen ergänzen und nicht ersetzen sollen. Die Weiterentwicklung synthetischer Persönlichkeiten eröffnet vielfältige Möglichkeiten: von automatisierter Texterstellung über Simulationen zur Entscheidungsfindung bis hin zu personalisierter Bildung. Dennoch bleibt der Diskurs um Authentizität, Urheberrecht und ethische Grenzen unverzichtbar, um verantwortungsvoll mit solchen Technologien umzugehen. Abschließend lässt sich sagen, dass das Experiment „What Would Paul Graham Write?“ ein wichtiger Meilenstein innerhalb der KI-generierten Content-Produktion ist. Es lädt zum Nachdenken darüber ein, wie Wissen, Expertise und kreative Energie künftig geteilt und erweitert werden können – und welche Rolle dabei die Technologie als Werkzeug und Partner spielt.

Im Spiegel einer digital expandierten Persönlichkeit lassen sich sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Zukunft der Informationsgesellschaft ablesen, die jeden im digitalen Zeitalter betreffen.