Das Sonnensystem ist eine komplexe und faszinierende Struktur, deren äußere Grenzen bis heute zahlreiche Geheimnisse bergen. Eine der spannendsten Regionen in den Tiefen unseres kosmischen Zuhauses ist die Oortsche Wolke, ein weit verzweigter Bereich aus eisigen Körpern, der als Quelle für viele Kometen gilt. Die innere Oortsche Wolke, genauer gesagt, hat in jüngster Zeit durch die Entdeckung einer Spiralstruktur astronomische Aufmerksamkeit erregt und bietet neue Perspektiven auf die Dynamik und Entwicklung unseres Sonnensystems. Die Oortsche Wolke wurde erstmals im 20. Jahrhundert postuliert, um zu erklären, woher langperiodische Kometen stammen.

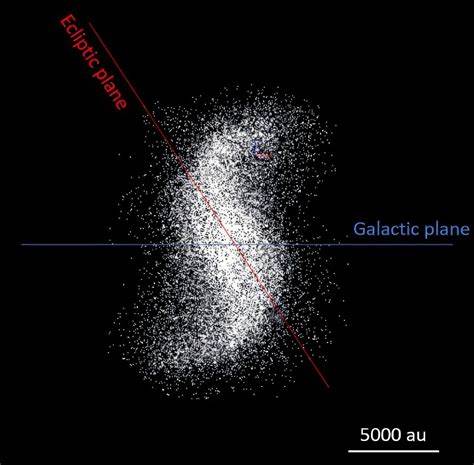

Sie wird als kugelförmige Ansammlung von Milliarden von kleinen Eiskörpern beschrieben, die das Sonnensystem weit außerhalb der Planetenbahnen umgeben. Während die äußere Oortsche Wolke annähernd sphärisch organisiert ist, zeichnet sich die innere Oortsche Wolke durch eine dichtere, torusartige Verteilung aus. Diese innere Region ist allerdings deutlich schwerer zu erforschen, da ihre Objekte kleiner, schwächer und weiter entfernt sind. Die kürzliche Entdeckung einer Spiralstruktur in dieser Region erfolgte durch präzise Beobachtungen mit modernen Teleskopen und durch komplexe simulationsbasierte Analysen. Diese Spiralstruktur ist kein klassisches spiralförmiges Galaxiemuster, sondern vielmehr eine dynamische Anordnung von Objekten, die durch gravitative Wechselwirkungen mit den äußeren Planeten und äußeren Einflüssen wie nahe Vorbeiflüge anderer Sterne und galaktische Gezeiten hervorgerufen wird.

Die Existenz einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke wirft neue Fragen darüber auf, wie sich das äußere Sonnensystem im Laufe von Milliarden von Jahren entwickelt hat. Die gravitativen Einflüsse der Riesenplaneten, insbesondere von Jupiter und Neptun, sind seit langem als Schlüsselfaktoren bei der Umlagerung von Kleinobjekten bekannt. Doch die Spiralstruktur deutet darauf hin, dass Wechselspiele ferner kosmischer Kräfte eine größere Rolle spielen könnten, als bisher angenommen. Durch numerische Simulationen konnten Forscher zeigen, dass wechselnde Gravitationsfelder in Kombination mit der schnellen Rotation des Sonnensystems eine spiralförmige Anordnung von Eiskörpern in der inneren Oortschen Wolke erzeugen können. Diese Bewegungsspuren sind ein uraltes Relikt, das Rückschlüsse auf frühere Sternumgebungen und sogar auf den Ursprung des Sonnensystems im dichten Sternhaufen zulässt.

Die Spiralstruktur ist nicht nur für Wissenschaftler von Interesse, sondern auch für das Verständnis von Kometenbahnen, die potenziell die Erde erreichen können. Da Kometen oft aus den entlegensten Regionen des Sonnensystems stammen, gibt die Entdeckung dieser Struktur neue Einblicke in ihre Dynamik und mögliche Risiken. Die Bahnabweichungen, die durch die Spiralstruktur verursacht werden, könnten erklären, warum manche Kometen unerwartet in die inneren Bereiche des Sonnensystems gelangen. Darüber hinaus bietet die Untersuchung dieser inneren Struktur eine Möglichkeit, mehr über die Bedingungen in der jungen protoplanetaren Scheibe zu lernen, aus der die Planeten entstanden sind. Die Spiralform deutet darauf hin, dass die Verteilung von Materie im äußeren Bereich unseres Systems nicht statisch, sondern hoch dynamisch ist und sich im Laufe der Zeit verändert hat.

Dadurch könnten auch die Prozesse, die zur Bildung von Planeten und anderen Himmelskörpern führten, besser nachvollzogen werden. Die Forschung an der inneren Oortschen Wolke steht erst am Anfang, doch technologische Fortschritte in der Astronomie ermöglichen mittlerweile detailliertere Einsichten. Neben Weltraumteleskopen kommen inzwischen auch bodengebundene Observatorien mit adaptiver Optik zum Einsatz, um die extrem lichtschwachen Objekte überhaupt sichtbar zu machen. Darüber hinaus helfen verbesserte rechnerische Modelle, um auf Grundlage vorhandener Daten die komplexen Gravitationswirkungen zu simulieren und interpretieren. Interessanterweise könnten solche Spiralstrukturen nicht nur eine Besonderheit unserer Oortschen Wolke sein, sondern ein allgemeines Phänomen in vielen Planetensystemen.

Durch den Vergleich und das Studium anderer Sternsysteme könnten Wissenschaftler Ähnlichkeiten entdecken, die auf universelle Mechanismen in der Entstehung und Evolution von Systemen mit großen eisigen Körpern hinweisen. In den kommenden Jahren wird sich die Erforschung der inneren Oortschen Wolke vermutlich intensivieren. Die Kombination aus neuen Beobachtungstechniken und immer leistungsfähigeren Computermodellen wird helfen, die Rolle dieser spiral geordneten Strukturen besser zu verstehen. Vor allem die Missionen zur näheren Erkundung von Kometen und interstellaren Objekten könnten unmittelbare Daten liefern und so theoretische Annahmen bestätigen oder widerlegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Identifikation einer Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke für die Astronomie ein spannender Durchbruch ist.

Sie erweitert das Bild des äußeren Sonnensystems deutlich und zeigt, wie vielschichtig und dynamisch die Umgebung unseres Heimatsterns wirklich ist. Diese Erkenntnisse treiben nicht nur die Wissenschaft voran, sondern inspirieren auch die Faszination und das Staunen über die Weiten des Kosmos und die verborgenen Muster, die in scheinbar chaotischen Regionen existieren. Die zukünftige Forschung wird zeigen, wie diese Spiralstruktur möglicherweise Einfluss auf die Plutobahn, das Verhalten von Zwergplaneten und die Entstehung von Kometen hat. Damit bietet sie ein neues Fenster zur Geschichte und Entwicklung unseres Sonnensystems – ein Fenster, das gerade erst geöffnet wurde.