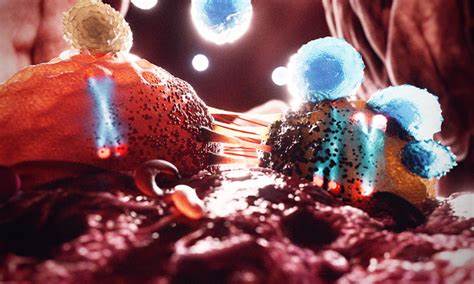

Krebs gehört zu den führenden Todesursachen weltweit und seine Behandlung stellt Wissenschaftler und Mediziner vor ständig neue Herausforderungen. Ein aktueller und faszinierender Forschungsschwerpunkt ist der Einfluss genetischer Veränderungen auf die Aggressivität von Tumoren. Speziell das Y-Chromosom, das typischerweise nur bei Männern vorkommt, gerät zunehmend in den Fokus der Krebsforschung. Neue Erkenntnisse zeigen, dass das Fehlen des Y-Chromosoms in Tumorzellen nicht nur mit einer erhöhten Gefährlichkeit von Krebserkrankungen verbunden ist, sondern dass dieser Verlust potenziell „ansteckend“ sein könnte, indem er sich auf benachbarte Immunzellen ausbreitet und so deren Fähigkeit mindert, den Krebs zu bekämpfen. Dieser Befund hat weitreichende Implikationen sowohl für das Verständnis der Krebsbiologie als auch für die Entwicklung zukünftiger Therapiestrategien.

Der genetische Hintergrund des Y-Chromosoms ist komplex und einzigartig. Es ist bekannt als das Geschlechtschromosom, das meist bei Männern vorkommt und die männlichen Geschlechtsmerkmale bestimmt. Im Vergleich zu anderen Chromosomen ist das Y-Chromosom relativ klein und enthält viel weniger Gene. Dennoch spielen einige dieser Gene essenzielle Rollen, nicht nur bei der Geschlechtsentwicklung, sondern auch bei der Regulierung von Immunfunktionen. Forscher haben bereits seit längerem festgestellt, dass das Y-Chromosom im Alter bei manchen Männern in bestimmten Zellen verloren gehen kann, ein Phänomen, das als „mosaikaler Y-Chromosomenverlust“ bezeichnet wird.

Dieser Verlust wird mit einem höheren Risiko für verschiedene Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Leiden und eben Krebs, in Verbindung gebracht. Besonders bei Tumoren wurde vermehrt beobachtet, dass das Y-Chromosom fehlt. Was zunächst wie eine bloße Begleiterscheinung wirkte, stellt sich nun als entscheidender Faktor für die Tumoraggressivität heraus. Neueste Studien aus dem Jahr 2025, veröffentlicht in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften, zeigen, dass Tumorzellen ohne Y-Chromosom deutlich invasiver und resistenter gegenüber Therapien sind. In gewisser Weise scheint der Verlust dieses Chromosoms die Krebszellen „stärker“ zu machen.

Doch wie genau ein fehlendes Y-Chromosom diese dramatischen Auswirkungen auf das Krankheitsgeschehen hat, wurde lange Zeit nicht verstanden. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Forschung ist die mögliche Übertragung des Y-Chromosomenverlustes von Tumorzellen auf T-Zellen, eine wichtige Gruppe der Immunzellen. Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle in der Erkennung und Bekämpfung von Krebszellen. Arbeiten von Wissenschaftlern um Chen et al. haben offenbart, dass der Verlust des Y-Chromosoms nicht auf die Tumorzellen selbst beschränkt bleibt, sondern in einem sogenannten „kontagiösen“ Prozess auf die Immunzellen übergehen kann.

Wenn dabei die Immunzellen ihr Y-Chromosom verlieren, sind sie weniger effektiv darin, den Tumor zu bekämpfen. Dies könnte erklären, warum Tumoren mit Y-Chromosomenverlust oft eine deutlich schlechtere Prognose aufweisen. Die Konsequenzen dieser Erkenntnisse sind weitreichend. Da viele Krebsbehandlungen auf das Immunsystem setzen, beispielsweise die Immuntherapie, stellt sich die Frage, inwiefern der Y-Chromosomenverlust die Wirksamkeit dieser Therapien beeinflusst. Wenn das Immunsystem aufgrund genetischer Veränderungen selbst geschwächt ist, könnte es sein, dass herkömmliche Therapien ihre Wirkung verlieren oder zumindest stark eingeschränkt werden.

Somit rückt der Verlust des Y-Chromosoms in den Fokus als möglicher biomarker zur Einschätzung des Therapieansprechens und des Krankheitsverlaufs bei männlichen Krebspatienten. Darüber hinaus wirft die Kontagiosität des Y-Chromosomenverlusts neue Fragen hinsichtlich der Tumorumgebung auf. Der Tumor ist nicht nur eine Ansammlung entarteter Zellen, sondern ein komplexes Ökosystem, in dem Tumorzellen, Immunzellen und andere Zelltypen in Wechselwirkung stehen. Wenn genetische Defekte wie der Verlust des Y-Chromosoms von Tumorzellen auf das Immunsystem überspringen, könnten sich daraus neue Angriffspunkte für Therapien ergeben. Das bedeutet, dass neue Medikamente oder Behandlungsformen entwickelt werden könnten, um entweder die Ausbreitung des Chromosomenverlusts zu stoppen oder den Immunsystemzellen ihre volle Funktionsfähigkeit zurückzugeben.

Der Verlust des Y-Chromosoms ist dabei kein isoliertes Phänomen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter eine gewisse Häufigkeit des Y-Chromosomenverlustes in blutbildenden Zellen normal vorkommt. Wenn dieser Prozess bei Krebspatienten verstärkt auftritt, könnte es auch eine Verbindung zu altersabhängigen Veränderungen im Immunsystem geben, der sogenannten Immunoseneszenz. Dieses Zusammenspiel aus Alter, Genetik und Tumorbiologie eröffnet ein komplexes Forschungsfeld, dessen Ergründung wichtige Hinweise auf die Ursachen aggressiven Krebswachstums liefern kann. Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse in der Klinik steht jedoch noch am Anfang.

Es bedarf größerer Studien, um die Rolle des Y-Chromosomenverlustes bei verschiedenen Krebsarten zu überprüfen und um zu bestimmen, welche Therapien am besten für Patienten mit diesem genetischen Merkmal geeignet sind. Besonders wichtig ist es, personalisierte Behandlungsansätze zu entwickeln, die das individuelle genetische Profil und die Tumorumgebung berücksichtigen. Der Y-Chromosomenverlust könnte dabei zu einem wichtigen diagnostischen Marker werden, der hilft, Risiken besser einzuschätzen und Behandlungen gezielter zu gestalten. Gleichzeitig eröffnet die Forschung auch neue ethische und gesellschaftliche Diskussionsfelder. Beispielsweise muss klar kommuniziert werden, dass das Vorhandensein eines Y-Chromosoms nicht alleiniges Merkmal für männliche Identität oder die männliche Rolle in der Krebsentwicklung ist.

Es gibt Menschen mit Y-Chromosomen, die sich nicht als Männer identifizieren, und umgekehrt. Die wissenschaftliche Sprache und die öffentliche Kommunikation müssen daher sensibel und respektvoll sein, um Diskriminierung und Missverständnisse zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verlust des Y-Chromosoms in Tumoren ein bedeutender Faktor für die Aggressivität mancher Krebserkrankungen bei Männern ist. Die erstaunliche Entdeckung, dass dieser Verlust auf Immunzellen übergehen kann und diese dadurch in ihrer Abwehrkraft gegen den Tumor geschwächt werden, stellt eine völlig neue Dimension in der Krebsforschung dar. Sie fordert ein Umdenken und öffnet neue Wege für innovative Therapieansätze.

Die Herausforderung wird sein, diese Erkenntnisse rasch und effektiv in die klinische Praxis zu übertragen, um das Essenziellste zu erreichen: die Überlebenschancen und Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern. Die Forschung rund um das Y-Chromosom und Krebsentwicklung befindet sich an einem spannenden Wendepunkt. Die Entschlüsselung der genauen molekularen Mechanismen und die Entwicklung gezielter Therapien könnten in Zukunft dazu beitragen, die Auswirkungen dieses genetischen Verlusts zu mindern. Für betroffene Patienten bedeutet dies Hoffnung auf fortschrittlichere Behandlungsmöglichkeiten und damit bessere Chancen im Kampf gegen diese Krankheit, die jährlich Millionen von Menschen weltweit betrifft.

![Live iSpace Hakuto-R Lunar Landing Countdown [video]](/images/E17694BA-2762-461D-BD1D-9A54DF54433C)