Die menschliche Wahrnehmung ist ein erstaunlicher Prozess, der ständig auf der engen Verzahnung zwischen sensorischer Aufnahme und motorischer Aktivität beruht. Insbesondere die Augen, das Tor zur visuellen Welt, sind in einem fortwährenden Dialog mit unserem Gehirn. Die kürzlich veröffentlichte Forschung „Lawful kinematics link eye movements to the limits of high-speed perception“ von Martin Rolfs und Kollegen eröffnet ein neues Verständnis darüber, wie die Gesetze der Kinematik in den Augenbewegungen direkt die Grenzen dessen bestimmen, was wir bei sehr schnellen visuellen Bewegungen wahrnehmen können. Aktives Wahrnehmen als Grundlage der visuellen Erfahrung Wahrnehmung ist kein passiver Vorgang. Um visuelle Informationen aufzunehmen, bewegen wir unsere Augen Tausende Male pro Stunde über die Umgebung.

Diese Bewegungen, sogenannte Sakkaden, sind extrem schnell und bringen den schärfsten Teil unserer Netzhaut, die Fovea, gezielt auf wichtige Bereiche der Szene. Dadurch ermöglichen sie uns eine fokussierte und detaillierte Wahrnehmung. Doch die Bewegung der Augen selbst hat auch Auswirkungen auf das Bild, das auf unserer Netzhaut entsteht: Wenn sich das Auge bewegt, bewegt sich auch das Abbild der Welt auf der Netzhaut in die entgegengesetzte Richtung. Diese retinalen Bewegungen folgen ganz bestimmten, gesetzmäßigen Kinematikparametern. Die „Main Sequence“: Ein grundlegendes Gesetz der Augenbewegung Die sogenannte Main Sequence beschreibt eine charakteristische Beziehung zwischen Amplitude, Dauer und Geschwindigkeit einer Sakkade.

Sie besagt, dass mit zunehmender Weite der Augenbewegung auch die Geschwindigkeit und Dauer der Sakkade ansteigen, allerdings auf eine vorhersehbare Weise. Dieses Gesetz wurde in unzähligen Studien bestätigt und gilt sogar für viele andere Tierarten, vom Menschen bis zu Fruchtfliegen. Interessanterweise erzeugt jede Sakkade eine Bewegung der Netzhautabbildung, deren Geschwindigkeit und Ausmaß ebenfalls der Main Sequence folgen. Trotz dieses starken retinalen Bewegungsimpulses nehmen wir saccadisch bedingte Bewegungen im Alltag kaum bewusst wahr – ein Effekt, der als „saccadic omission“ bekannt ist. Die Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von mechanischen bis zu neuronalen Prozessen, doch es blieb lange unklar, ob und wie die Kinematik der Augenbewegung direkt die Wahrnehmung solcher schnellen Bewegungen einschränkt.

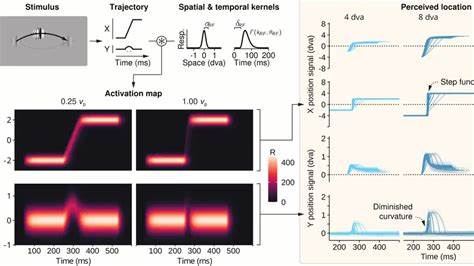

Wie hohe Bewegungsgeschwindigkeiten die Sichtbarkeit von Stimuli beeinflussen Um diese Frage zu klären, entwickelten Rolfs und sein Team ein experimentelles Verfahren, bei dem sie visuelle Stimuli in Form von Gabor-Patches - kontraststarken, vertikalen Streifenmustern - mit sehr hohen Geschwindigkeiten über den Bildschirm bewegten, während die Probanden auf einen zentralen Fixationspunkt schauten. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Augen der Versuchspersonen stillhielten und alle dargestellten Bewegungen künstlich erzeugt waren. Die Forscher variierten sowohl die Bewegungsgeschwindigkeit als auch die Amplitude, also die Distanz, über die der Stimulus wanderte, und untersuchten die Fähigkeit der Probanden, die Richtung der Bewegung (etwa ein leichtes Kurven nach oben oder unten) korrekt zu erkennen. Dabei zeigte sich, dass die Sichtbarkeit des bewegten Stimulus nicht einfach von der absoluten Geschwindigkeit abhängig war. Stattdessen hing sie von der Zusammenarbeit zwischen Geschwindigkeit, Amplitude und Dauer der Bewegung ab – und zwar in einer Weise, die der Main Sequence der tatsächlichen Augenbewegungen entspricht.

Diese Erkenntnis zeigt, dass die Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsreizen in gewisser Weise an die motorischen Grenzen der Augenbewegungen gekoppelt ist. Mit anderen Worten: Unsere visuelle Empfindlichkeit für rasche Bewegungen orientiert sich an den natürlichen Bewegungscharakteristika, die durch Sakkaden bestimmt werden. Die Rolle statischer Endpunkte für die Bewegungswahrnehmung Ein besonders spannender Aspekt der Untersuchung war der Einfluss statischer Bewegungsendpunkte. In der Natur ist ein Objekt während einer Sakkade vor und nach der Augenbewegung meist relativ stationär auf der Netzhaut. Rolfs und Kollegen konnten zeigen, dass gerade das Vorhandensein solcher statischer Phasen vor und nach der Bewegung entscheidend dafür ist, dass die Wahrnehmung der schnellen Bewegung durch die Main Sequence vorhergesagt werden kann.

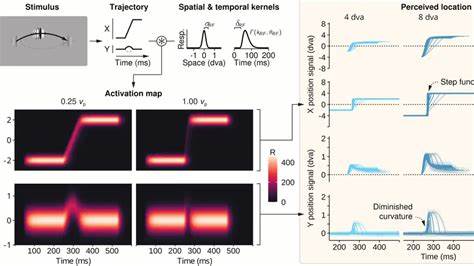

Wenn die Stimuli ohne statische Endpunkte präsentiert wurden, verschwand der Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsschwelle und Bewegungskinematik praktisch. Das spricht für die wichtige Funktion von stationären Zwischenphasen als visuelle Referenz- oder Maskierungspunkte, die vermutlich im Gehirn helfen, Bewegungspfadinformationen zu identifizieren und entsprechend auszublenden oder zu betonen. Ein parsimoniales Modell der frühen visuellen Verarbeitung Um diese experimentellen Befunde besser zu verstehen, entwickelten die Forscher ein einfaches Modell, das die frühen visuellen Prozesse abbildet. Dieses Modell beruht auf der Annahme, dass die visuelle Information als elektrische Aktivität in einem Kartenraum der Netzhaut abgebildet wird, wobei zeitliche und räumliche Integrationszeiten eine zentrale Rolle spielen. Das Modell konnte sehr gut reproduzieren, wie die Kombination aus Bewegungsgeschwindigkeit, Amplitude und statischen Endpunkten die Sichtbarkeit von Bewegungen beeinflusst.

Insbesondere ergab sich, dass schnelle Bewegungen bei vorhandenem statischem Endpunkt nur schwer wahrgenommen werden, da die Reaktion auf die statischen Phasen die schwächere Aktivität während der kurzen Bewegung überstrahlt. Diese Erkenntnis liefert eine plausible Erklärung dafür, wie unser visueller Kortex automatisch Bewegungen, die von eigenen Augenbewegungen verursacht werden, unterdrückt, während er gleichzeitig sensibel für echte externe Bewegungen bleibt. Individuelle Unterschiede und Richtungsabhängigkeiten Die Studie deckte außerdem auf, dass individuelle Unterschiede in den Augenbewegungskinematiken, wie Variation der Geschwindigkeit und Dauer zwischen Personen oder zwischen Bewegungsrichtungen, mit Unterschieden in der Wahrnehmungsschwelle für schnelle Bewegungen korrelieren. Besonders wichtig war, dass diese Korrelationen immer mit der retinalen Richtung der saccadisch verursachten Bewegungen, also der entgegengesetzten Richtung der Augenbewegung, übereinstimmten. Diese enge Verknüpfung zwischen individuellen motorischen Eigenschaften und Wahrnehmung unterstützt die Hypothese, dass unser Wahrnehmungssystem über die Lebenszeit hinweg seine Sensitivität an die Bewegungsdynamiken seiner eigenen Augen anpasst.

Bedeutung für die Theorien der sensorischen und motorischen Kopplung Traditionell wird das Phänomen der Blickunterdrückung während Sakkaden oft durch corollary discharge – eine Art Kopiersignal des motorischen Befehls an sensorische Bereiche – erklärt. Die hier vorgestellten Ergebnisse erlauben jedoch eine elegant einfache Alternative: Die Gesetzmäßigkeiten der Kinematik selbst schaffen die Bedingungen, unter denen Wahrnehmung eingeschränkt wird. Die neuronale Verarbeitung von visuellen Reizen scheint direkt durch die charakteristischen Bewegungsmuster der Augen geprägt zu sein. Dies bedeutet nicht, dass corollary discharge keine Rolle spielt, aber es zeigt, dass die visuelle Verarbeitung schon rein auf Basis der sensorisch-inhärenten zeitlichen und räumlichen Muster moduliert wird. Die Forschung stellt somit die Rolle des Handelns in der Wahrnehmung in ein neues Licht und zeigt, dass die Grenzen unseres Wahrnehmungsvermögens durch das Zusammenspiel von Sensation und eigener Motorik definiert werden.

Ausblick und mögliche Anwendungen Die Entdeckung dieser engen Verknüpfung zwischen der Gesetze der Augenbewegungskinematik und der Wahrnehmung könnte weitreichende Konsequenzen haben. Ob in der Entwicklung neuer visueller Technologien, welche die Dynamik natürlicher Augenbewegungen berücksichtigen, oder in der Diagnostik von neurologischen Störungen, bei denen die Kopplung von Wahrnehmung und Bewegung beeinträchtigt sein könnte – dieses Wissen bietet zahlreiche Ansatzpunkte. Auch im Bereich der Robotik und künstlichen Wahrnehmung könnte das Prinzip der angepassten Sensitivität an die eigenen Bewegungsgesetze helfen, Sensoremotionen effektiv zu filtern und so die interne Stabilität zu fördern. Darüber hinaus eröffnet es faszinierende Perspektiven für das Verständnis von Wahrnehmung über andere Sinne und bei verschiedenen Arten von aktiver Sensorik. Fazit Unsere visuelle Wahrnehmung ist nicht nur von der Beschaffenheit unserer Sinnesorgane abhängig, sondern untrennbar mit den Bewegungen unserer Augen verbunden.

Die main-sequence-Kinematik der Sakkaden definiert dabei praktisch die Grenze, bis zu welcher Hochgeschwindigkeitsbewegungen noch bewusst wahrgenommen werden können. Dies führt zu einer effizienten Wahrnehmung, die Bewegungen aufgrund eigener Augenbewegungen ausblendet, ohne die Fähigkeit zu verlieren, relevante schnelle Bewegungen in der Umwelt zu erkennen. Die Forschung von Rolfs und Kollegen bietet damit ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Wahrnehmung und Aktion eng verknüpft sind, und wie die Natur durch einfache, aber effektive Gesetzmäßigkeiten optimale Bedingungen für das Sehen schafft. Das Zusammenspiel von motorischer Kontrolle und sensorischer Verarbeitung bleibt daher ein zentrales Feld, um die Grenzen und Möglichkeiten unserer Wahrnehmung besser zu verstehen.