Die menschliche Wahrnehmung steht in einem dynamischen Zusammenspiel mit der Bewegung des Körpers und insbesondere der Augen. Keine andere Bewegung des menschlichen Körpers findet so häufig und so schnell statt wie die sogenannten Sakkaden, die ruckartigen Sprünge des Blickfeldes, mit denen das scharfe Sehen auf neue Umgebungsbereiche ausgerichtet wird. Sie bieten nicht nur Einblicke in die aktive Art und Weise, wie unser visuelles System Informationen erfasst, sondern offenbaren auch fundamentale Gesetzmäßigkeiten, die Grenzen der Wahrnehmung schneller Bewegungen definieren. Im Kern der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse steht die Vorstellung, dass unsere Wahrnehmung von der biophysikalischen Beschaffenheit unseres Nervensystems begrenzt wird, aber ebenso durch die motorischen Eigenschaften der Bewegungen, mit denen Sinnesinformationen aufgenommen werden. Sakkaden sind hierfür ein herausragendes Beispiel: Ihre kinematischen Eigenschaften – insbesondere das Verhältnis zwischen Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit und Dauer – folgen einem universellen Gesetz, das als „Main Sequence“ bezeichnet wird.

Dieses Gesetz beschreibt, dass mit zunehmender Bewegungsweite die maximale Geschwindigkeit der Augenbewegung sowie die Dauer der Sakkade systematisch ansteigen. Diese Verbindung lässt sich bei allen gesehenen Arten mit Sakkadenbewegungen nachweisen – von Menschen bis zu Fruchtfliegen. Im praktischen Sinne verursacht jede Augenbewegung eine zeitgleiche und entgegengesetzte Bewegung des Bildes auf der Netzhaut. Diese schnelle Verschiebung der retinalen Abbildung, die von der Geschwindigkeit und Amplitude der Augenbewegung abhängt, sollte theoretisch wahrnehmbar sein. Doch paradoxerweise bleibt diese intra-sakkadische Bewegung meist unserem bewussten Erleben verborgen.

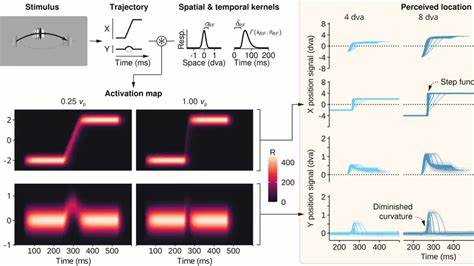

Dies wird als „sakkadische Ausblendung“ bezeichnet und ist Gegenstand intensiver Forschung. Um den Zusammenhang zwischen den Kinematiken der Sakkaden und unserer Fähigkeit zur Wahrnehmung hochgeschwindigkeits Bewegungen zu untersuchen, entwickelte ein Forschungsteam um Martin Rolfs und Richard Schweitzer eine innovative experimentelle Methode. Sie präsentierten Beobachtern während des Fixierens schnell bewegte visuelle Reize, deren Bewegungsgeschwindigkeiten und -dauern genau den kinematischen Gesetzen von Sakkaden entsprachen oder davon abwichen. Die Probanden mussten die Bewegung wahrnehmen und beispielsweise die Richtung der Bewegung beurteilen. Die Ergebnisse waren beeindruckend eindeutig.

Die Sichtbarkeit der sich bewegenden Objekte hing nicht einfach von der absoluten Geschwindigkeit ab, sondern folgte eng verknüpft der „Main Sequence“ der Augenbewegungen. Das bedeutet: Werden Bewegungsparameter so manipuliert, dass sie proportional zu den typischen Kurven der Sakkadenkinematik sind, verändern sich die Wahrnehmungsgrenzen entsprechend. Darüber hinaus spiegelten individuelle Variationen in den Augenbewegungen der Probanden – sei es in Geschwindigkeit, Amplitude oder Dauer – ihre individuellen Erkennungsgrenzen wider. Ein äußerst wichtiges Detail zeigte sich in Experimenten, bei denen der bewegte visuelle Reiz vor und nach der Bewegung eine statische Phase aufwies. Nur wenn das Objekt für eine gewisse Zeit ruhig stand, stellte sich die Wahrnehmungsgrenze ein, die mit der Sakkadenkinematik übereinstimmt.

Fehlen diese statischen Endpunkte, ist die Wahrnehmung entlang anderer, weniger spezifischer Parameter ausgerichtet. Das entspricht auch der natürlichen visuellen Erfahrung, bei der das Bild vor und nach einer Augenbewegung meist stabil bleibt, was die Wahrnehmung intra-sakkadischer Bewegungen unterdrückt. Zur Erklärung dieser Beobachtungen entwickelten die Forschenden ein Modell der frühen visuellen Verarbeitung, das mit einfachen, aber biologisch plausiblen Annahmen arbeitet. Die Simulationen zeigen, dass neuronale Antwortprofile, die auf konvolutiven Verarbeitungsprozessen basieren, zusammen mit einer Integration von zeitlichen und räumlichen Informationen die beobachteten Wahrnehmungsgrenzen reproduzieren können. Vor allem die zeitlichen Eigenschaften der neuronalen Reaktionen spielen eine entscheidende Rolle, da sie dazu führen, dass starke Signale von statischen Bildbereichen die schwächeren Signale schneller Bewegungen überdecken.

Diese Entdeckung hat weitreichende Bedeutung für das Verständnis der Interaktion von Wahrnehmung und Aktion. Sie legt nahe, dass der visuelle Wahrnehmungsapparat nicht nur passiv Informationen verarbeitet, sondern aktiv an die Grenzen und Eigenschaften der vom motorischen System erzeugten Signale angepasst ist – eine Art optimierte „Sensorik“, die durch die Motordynamik geprägt wird. Die Visualität der Umwelt ist somit durch die Gesetzmäßigkeiten unserer eigenen Bewegungen mitgeformt. Zudem stellt dies die gängigen Theorien zur Rolle von corollary discharge - also den internen Vorhersagesignalen des Gehirns vor bevorstehenden Bewegungen - in der Entstehung der Wahrnehmung während der Sakkaden infrage. Das Forschungsteam schlägt vor, dass einfache sensorimotorische Kontingenzen, also die charakteristischen Kinematiken der Bewegungen selbst, ausreichen könnten, um die Wahrnehmungsunterdrückung während dieser schnellen Augenbewegungen zu erklären.

Diese Sichtweise ist eleganter, da sie ohne die Annahme eines komplexen, zeitlich perfekt getakteten Vorhersagemechanismus auskommt. Die Bedeutung dieser Studienergebnisse erstreckt sich auch auf klinische und technologische Anwendungen. Ein besseres Verständnis, wie die Augenbewegungen die Wahrnehmung formen, kann neue Ansätze für die Diagnose und Behandlung von Sehproblemen liefern, die mit der Verarbeitung von Bewegungen zusammenhängen. Außerdem kann dieses Wissen in der Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen und Augmented Reality genutzt werden, um visuelle Darstellungen zu verbessern, indem die natürlichen Grenzen menschlicher Wahrnehmung berücksichtigt werden. Insgesamt verdeutlicht die Forschung, wie eng und komplex das Zusammenspiel von motorischer Steuerung und sensorischer Verarbeitung im menschlichen Gehirn ist.

Die Erkenntnis, dass ein einfaches, universelles Gesetz der Bewegungsphysik nicht nur motorische Handlungen, sondern auch die Perzeption begrenzt, ist ein bemerkenswerter Fortschritt. Dieses Wissen fügt sich harmonisch in das wachsende Bild ein, wonach unsere Wahrnehmung nicht unabhängig von unseren Bewegungen existiert, sondern gewissermaßen deren Spiegel und Produkt ist. Die Forschung öffnet spannende neue Fragen: Wie sehen diese Gesetzmäßigkeiten in anderen Sinnessystemen aus? Gibt es vergleichbare Verknüpfungen zwischen Hörwahrnehmung und Kopfbewegungen? Wie entwickeln sich diese Beziehung im Laufe des Lebens und können sie sich verändern? Und wie kann man diese Prinzipien gezielt beeinflussen, zum Beispiel durch Training oder in medizinischen Interventionen? Zusammenfassend zeigt die neueste Forschung, dass der Mensch seine Umwelt nicht nur passiv betrachtet, sondern mit einem innerlich kohärenten System aus Wahrnehmung und Bewegung ausgestattet ist, das sich in der Gesetzmäßigkeit der Sakkadenkinematik widerspiegelt. Die Grenzen der Wahrnehmung schneller Bewegungen sind somit nicht nur durch das visuelle System limitiert, sondern folgen einem integralen kinematischen Gesetz, das unmittelbar durch unsere eigenen Augenbewegungen definiert wird.