Selbstsabotage gehört zu den paradoxen Verhaltensmustern, bei denen Menschen sich unbewusst selbst daran hindern, ihre Wünsche zu verwirklichen oder ihr Leben positiv zu verändern. Obwohl das Phänomen häufig vorkommt, wird es in der Öffentlichkeit selten klar benannt. Dabei ist der Weg zur Selbstverwirklichung oft eng mit dem Erkennen und Auflösen selbstschädigender Gewohnheiten verbunden. In vielen Fällen bemerken die Betroffenen erst spät, dass sie es selbst sind, die ihnen Steine in den Weg legen. Es ist eine tiefe menschliche Erfahrung, die mit Ängsten, Zweifeln und einer komplexen Gemengelage innerer Antreiber verbunden ist.

Die Psychologie beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema, doch auch philosophische Perspektiven bieten wichtige Einsichten in die Ursachen und mögliche Wege zur Befreiung aus dem Teufelskreis der Selbstsabotage. Ein prägnantes literarisches Beispiel liefert der französische Schriftsteller Albert Camus in seiner Kurzgeschichte "Jonas, oder der Künstler bei der Arbeit". Jonas ist ein Maler, der allmählich seine Fähigkeit zu malen verliert. Er verbringt mehr Zeit damit, über das Malen zu träumen, als tatsächlich den Pinsel in die Hand zu nehmen. Seine Begeisterung für seine Kunst steht im Gegensatz zu seiner tatsächlichen Tatkraft.

Er wartet auf den richtigen Moment, auf Inspiration und günstige äußere Bedingungen, doch in Wahrheit gestaltet sich sein Leben als eine Abfolge von Verzögerungen und Ausreden. Seine Selbstbehinderungen, gepaart mit der Flucht in Fantasien, führen letztlich dazu, dass er niemals zu dem Künstler wird, der er sein könnte. Die Geschichte macht anschaulich, wie Selbstsabotage oft schleichend und unbemerkt beginnt und wie Fantasie und Wunschdenken das Handeln blockieren können. Dieses Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist wohl der zentrale Kern der Selbstsabotage. Viele Menschen kennen das Gefühl, vor wichtigen Entscheidungen oder Herausforderungen ins Stocken zu geraten, obwohl sie ihre Ziele klar vor Augen haben.

Gerade in unserer heutigen schnelllebigen und anspruchsvollen Gesellschaft führt der innere Druck oft zu lähmender Prokrastination. Statt die Aufgaben direkt anzugehen, suchen wir Ausflüchte, um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Dabei entstehen oft nur imaginäre Hindernisse – die Wetterbedingungen für das Skizzieren eines Baumes seien ungünstig, es fehle die passende Inspiration, oder der emotionale Zustand sei nicht „perfekt genug“. Dieses Aufschieben und Vermeiden ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einem tatsächlichen Mangel an Fähigkeiten oder Motivation. Vielmehr zeigt sich hier ein tief verwurzeltes Muster, das sich durch kleine tägliche Entscheidungen schrittweise verfestigt.

Der Unterschied zwischen äußerlichen und inneren Saboteuren ist essenziell. Während äußere Faktoren und Menschen Hindernisse setzen können, sind bei der Selbstsabotage wir selbst die größten Gegner. Sie schlägt sich in Verhaltensweisen nieder, die dem eigenen Erfolg und dem eigenen Wohlbefinden abträglich sind. Beispiele dafür sind das Zuspätkommen zu wichtigen Terminen, unpassende Kleidung bei einem Vorstellungsgespräch oder der bewusste Verzicht auf Chancen. Doch Selbstsabotage zeigt sich auch subtiler, wenn wir uns in Zweifeln und negativen Glaubenssätzen verlieren, die uns das Gefühl geben, nicht gut genug, nicht verdient oder sogar unfähig zu sein.

In vielen Fällen glauben Betroffene tief in sich, dass sie kein Glück oder keinen Erfolg verdienen, und untergraben deshalb unbewusst ihre Vorhaben. Psychologische Theorien, besonders aus dem freudianischen Denken, deuten Selbstsabotage häufig als eine Form der Selbstbestrafung. Hierbei wird angenommen, dass das Unbewusste durch solche Verhaltensweisen versucht, Schuldgefühle oder das Nichtbefolgen von inneren Regeln zu ahnden. Auch das Gefühl, gegenüber Geschwistern oder anderen nahestehenden Personen nicht „überlegen“ sein zu dürfen, findet darin eine Erklärung. Doch diese Sicht deckt nicht alle Fälle ab.

Es gibt zahlreiche Menschen, die sich durchaus Erfolge und Glück wünschen, dennoch in einer Spirale des Selbstblockierens gefangen sind. Ein bedeutsamer Aspekt ist die schleichende Gewöhnung an die Selbstsabotage. Es ist selten so, dass eine Person plötzlich eine Entscheidung trifft, sich aktiv und bewusst selbst zu schaden. Vielmehr ist es ein Prozess, der durch kleine Handlungen beginnt. Weniger Zeit mit produktiver Arbeit zu verbringen, mehr zu träumen oder sich durch äußere Ablenkungen gefangen nehmen zu lassen, führt zu der negativen Rückmeldung: „Ich bin nicht wirklich zu etwas fähig.

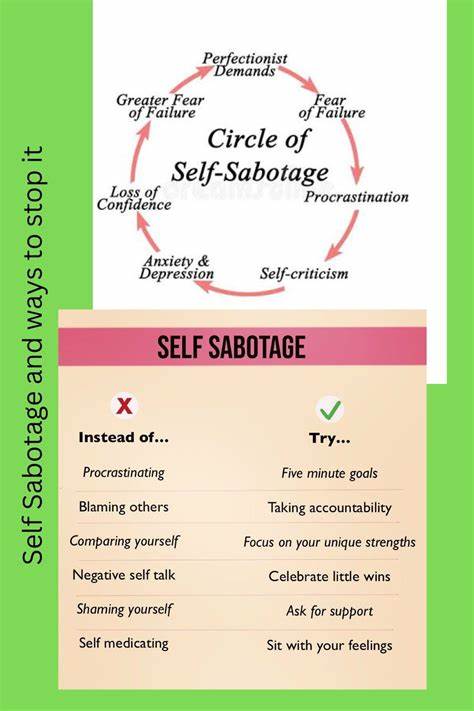

“ Dieses sich selbst bestätigende Muster verstärkt die inneren Hemmnisse und führt zu noch mehr Vermeidungsverhalten. Die daraus entstehende innere Leere wird oft mit Fantasien kompensiert, die jedoch das echte Handeln nicht ersetzen können. Dadurch bleibt der Erfolg aus, was wiederum die Selbstzweifel nährt. Es gibt Hoffnung für alle, die sich in diesem Teufelskreis befinden. Einer der wichtigsten Schlüssel ist das Verständnis für das Prinzip der kleinen Schritte und die Akzeptanz der Incrementalität von Erfolg.

Der berühmte Satz „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“ beschreibt eine fundamentale Wahrheit auch in Bezug auf Selbstentwicklung. Bereits wenige Minuten produktiven Handelns täglich können eine positive Dynamik entfalten. Diese kleinen Erfolge tragen dazu bei, die Selbstwahrnehmung zu verändern und den Abwärtstrend zu stoppen. Die Erwartung, gleich von Anfang an perfekte Resultate zu erzielen, ist häufig eine bedeutende Bremse. Eine Haltung der Ungeduld, die große Sprünge fordert, führt häufig wiederum zur Flucht in Illusionen.

Dort fühlt man sich als begnadeter Künstler oder erfolgreicher Mensch, ohne den unangenehmen Kampf des tatsächlichen Lernens und Arbeitens auf sich nehmen zu müssen. Das Problem dabei: Imaginationsleistungen sind zwar angenehm, aber eben keine realen Leistungen. Sie können auf Dauer den Aufbau echter Fähigkeiten nicht ersetzen, sondern wirken vielmehr wie eine Verhinderung des Fortschritts. Um die Selbstsabotage zu überwinden, ist es hilfreich, sich die Mechanismen der Selbsttäuschung bewusst zu machen. Menschen können sich zwar Dinge vormachen, jedoch sind wir als Subjekt letztlich selbst Zeuge und Richter der eigenen Gedanken und Handlungen.

Das Bewusstsein für Widersprüche zwischen Wunschvorstellung und tatsächlichem Verhalten öffnet Raum für eine selbstreflektierte Veränderung. Dabei ist es wichtig, sich von der Vorstellung zu lösen, dass Erfolg ein einmaliges Ereignis großer Bedeutung sein muss. Vielmehr entsteht er als Summe vieler kleiner, konsequent umgesetzter Schritte. Eine der größten Herausforderungen bei Selbstsabotage ist der Umgang mit Motivation. Während manche Phasen natürlicherweise von Antriebslosigkeit oder gar Depression begleitet sein können, ist Selbstsabotage gekennzeichnet durch eine Motivationslücke, die weniger auf äußeren Umständen als auf inneren Einstellungen und Handlungsmustern beruht.

Die Überwindung dieser Lücke erfordert sowohl Willenskraft als auch eine kluge Strategie, die auf realistisch erreichbaren Zielen aufbaut. Sich mit einem ehrlichen, kleinen Vorhaben – wie das Malen für nur einige Minuten am Tag im Beispiel von Jonas – zu beschäftigen, ist oft ein effektiver Anfang. Spiritualität und Philosophie betonen zudem oft die Bedeutung der Akzeptanz und der Selbstmitgefühl als Gegengewicht zur inneren Kritik, die viele Menschen mit Selbstsabotage verbinden. Das Annehmen der eigenen Unvollkommenheit und das Erkennen, dass Rückschläge Teil des Lernprozesses sind, schafft einen sicheren Rahmen für nachhaltige Veränderung. Wer sich selbst verzeiht und aus kleinen Erlebnissen lernt, kann mit weniger Angst und mehr Zuversicht auf seine Ziele zugehen.

Der gesellschaftliche Kontext spielt ebenfalls eine Rolle. Die moderne Welt fördert häufig ein Bild von Erfolg, das von Hochleistung, Perfektion und Sichtbarkeit geprägt ist. Diese Anforderungen können überfordern und dazu führen, dass sich Menschen nicht mehr erlauben, klein anzufangen oder sich Fehler zuzugestehen. Das erhöht das Risiko von Selbstsabotage, weil der innere Druck zu groß wird. Die Erkenntnis, dass auch bescheidene Fortschritte zählen, kann hier Gegensteuer geben.