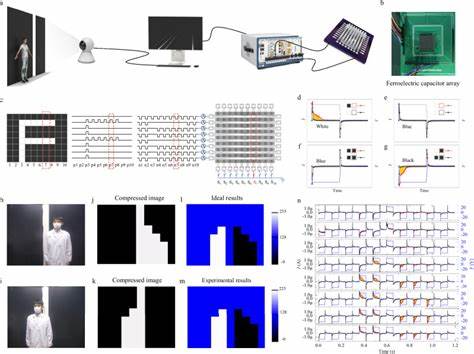

Die digitale Welt befindet sich in einem ständigen Wandel, getrieben von immer größeren Datenmengen und der Notwendigkeit, diese in Echtzeit zu verarbeiten. Besonders in Bereichen wie der Bildverarbeitung, Videoanalyse oder in der Umsetzung komplexer mathematischer Operationen ist Effizienz ein zentrales Thema. Hier setzt der In-Memory Ferroelectric Differentiator an – eine innovative Hardwarelösung, die mit der dynamischen Eigenschaft der Ferroelektrizität arbeitet und eine drastische Verbesserung bei der differenziellen Berechnung und Bewegungsdetektion verspricht. Die Basis dieser Technologie bildet die ferroelectric Random-Access Memory (FeRAM), die in Form einer passiven Crossbar-Matrix aus 1600 Einheiten organischer Ferroelektrik-Kapazitoren realisiert wurde. Gefertigt aus Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen) (P(VDF-TrFE)) – einem hochstabilen, biokompatiblen und organischen Ferroelektrikum – zeichnet sich dieses Material durch seine Fähigkeit aus, elektrische Polarisationszustände reversibel umzuschalten.

Genau diese Eigenschaft macht es zu einem idealen Kandidaten für ein System, das differenzielle Operationen direkt in der Speicherung ausführen kann. Traditionelle Methoden der Bild- und Bewegungsanalyse basieren meist auf einer Kombination aus CMOS-Bildsensoren und einer Mikrocontroller-Einheit, die die Differenzen zwischen Bildframes berechnet. Diese Verfahren erfordern den wiederholten Datentransfer zwischen Sensoreinheit, Speicher und Prozessor, was zu hohem Energieverbrauch und längeren Verarbeitungszeiten führt. Vor allem im Kontext von Edge-Computing, wo Ressourcen begrenzt sind, erweist sich das als ineffizient. Der In-Memory Ferroelectric Differentiator verfolgt hingegen einen biomimetischen Ansatz, der lokale Verarbeitung direkt im Speicher ermöglicht.

So entsteht eine radikale Minimierung des Datenflusses und eine gleichzeitige Energieersparnis, die den Anforderungen intelligenter Systeme an der Peripherie gerecht wird. Das Herzstück des Systems ist die Fähigkeit, Differenzialinformationen mittels der Domain-Dynamik der Ferroelektrizität zu extrahieren. Das bedeutet, dass nur dann Energie verbraucht wird, wenn sich Polarisationszustände tatsächlich ändern. Diese Eigenschaft erlaubt es, Bewegungsinformationen aus Bildsequenzen präzise und günstig abzuleiten. Praktisch wurden Szenarien wie das Lösen von Ableitungsfunktionen, die Extraktion bewegter Objekte sowie die Identifikation von Bildabweichungen erfolgreich demonstriert.

Das ferroelectric Crossbar-Array besteht aus einer 40×40 Matrix, in der jede Kapazitorzelle individuell programmierbar ist. Dank der nichtlinearen Domänendynamik innerhalb eines schmalen Schaltfensters werden unerwünschte „Sneak-Pfade“ weitgehend eliminiert, die typischerweise bei passiven Crossbar-Architekturen Probleme bereiten. Dies gewährleistet eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit der Datenspeicherung sowie der Berechnungsergebnisse. Die Polarisationsumkehr innerhalb der P(VDF-TrFE)-Kapazitoren wird mittels Spannungspulsen mit einer Amplitude oberhalb der sogenannten Koerzitivspannung aktiviert. Dabei entsteht eine messbare Verschiebungsstromspitze, die das Auftreten und die Richtung der Polaritätsänderung kennzeichnet.

Spannungsimpulse mit gleicher Polarität wie der vorherrschende Polarisationszustand verursachen hingegen nur kleinere Lade- und Entladeeffekte, was als Differenzierungssignal genutzt wird. Die Umsetzung der mathematischen Ableitungsrechnung zeigt beeindruckende Ergebnisse. Ein Beispiel hierfür ist die Berechnung der ersten und zweiten Ableitung einer Parabel mit der Funktion g(x) = x² - 2x + 1. Die Veränderung der Domain-Konfigurationen der Kapazitoren entspricht den Funktionsergebnissen, deren Differenzen durch die gemessenen Ladungen analog berechnet werden. Die Möglichkeit, solche differenziellen Operationen direkt im Speicher durchzuführen, eliminiert die traditionellen Rechenschritte in externen Prozessoren und erlaubt eine schnellere sowie energieeffizientere Informationsverarbeitung.

Weiterhin demonstriert der In-Memory Ferroelectric Differentiator seine Kapazitäten bei der temporalen Differenzbildung von Bildern. Ein Kamerasystem, das Pixelwerte in Spannungsfolgen codiert, kann direkt über das ferroelectric Crossbar-Array verarbeitet werden. Bewegte Objekte innerhalb von Bildsequenzen werden automatisch erkannt, da nur geänderte Pixel Domainumschaltungen hervorrufen und somit Differenzinformationen abgeben. Dieses Verfahren erzeugt in Echtzeit eine bewegungsabhängige Bilddarstellung, die im Experiment die Spuren eines sich bewegenden Balls klar getrennt von statischen Elementen identifizierte. Die Frequenzgrenze des Systems bewegt sich im Megahertz-Bereich, wobei theoretisch durch den Einsatz anderer Ferroelektrika mit sub-pikosekündlichen Umschaltzeiten eine noch höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichbar ist.

Für viele Anwendungen im Bereich Echtzeit-Videoanalyse oder dynamischer Objekterkennung ist diese Performance von hoher Relevanz. Dank ihrer nichtflüchtigen Speicherfunktion können die Ferroelektrik-Kapazitoren Information auch über mehrere Tage hinweg sichern. Dies eröffnet völlig neue Anwendungsfelder, wie die Überwachung seltener Ereignisse, Qualitätskontrollen in der Industrie oder Sicherheitsüberwachung mit möglichst geringem Energieaufwand. So lassen sich etwa Defekte auf Siliziumwafern durch Bildvergleich über lange Zeitabstände effizient erkennen oder Veränderungen in überwachten Szenarien sofort detektieren, ohne dass die Daten zunächst gespeichert und mehrfach übertragen werden müssen. Die zugrundeliegende Technik bietet zudem hohe Skalierbarkeit.

Da die Polarisationsumschaltung nur bei Überschreiten einer kritischen Spannungsgrenze erfolgt, sind die Kapazitoren in passiven Crossbar-Strukturen gut gegen Störpfade geschützt und somit besonders gut für große Arrays geeignet. Herkömmliche FeRAM-Systeme profitieren damit von einer deutlichen Erhöhung der Kapazität und Leistungsfähigkeit. Neben der Rechenfähigkeit für Differenzialgleichungen und Bilddifferenzen eröffnet das Konzept auch Perspektiven für neuromorphe Systeme, in denen Verarbeitung und Speicherung eng vernetzt sind. Die Effizienz und Geschwindigkeit dieser Systeme bieten Potenzial für die nächste Generation von intelligenten Sensoren und KI-Hardware, die erstmals komplexe Aufgaben lokal und mit minimalem Energieverbrauch erledigen können. Abschließend lässt sich festhalten, dass der In-Memory Ferroelectric Differentiator durch seine einzigartige Kombination aus Materialien, Architektur und Funktionsweise eine disruptive Technologie für Edge-Computing, Bildverarbeitung und mathematische Operationen darstellt.

Seine Fähigkeit, differenzielle Rechnungen und Bewegungsdetektion direkt im Speicher mit hoher Energieeffizienz auszuführen, adressiert zentrale Herausforderungen moderner Datenverarbeitung und stellt eine vielversprechende Grundlage für zukünftige intelligente Hardwaresysteme dar.