Die Welt der Computertechnik befindet sich im Wandel. Traditionelle Computer basieren auf der präzisen Steuerung von elektrischen Signalen, in denen jedes Bit und jedes Signal möglichst störungsfrei und ohne Rauschen verarbeitet wird. Doch eine neue Revolution bahnt sich an: Rauschgesteuertes Rechnen oder auch thermodynamisches Rechnen genannt, stellt diesen Ansatz auf den Kopf und nutzt gerade das, was bisher als störend galt – das Rauschen – als Ressource zur Berechnung. Diese Technologie verspricht einen Paradigmenwechsel, der nicht nur die Architektur von Chips und Hardware verändern könnte, sondern auch völlig neue Ansätze in Feldern wie künstlicher Intelligenz und wissenschaftlichem Rechnen ermöglicht. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, warum ist Lärm plötzlich erwünscht und welche Potenziale birgt es für die Zukunft? Traditionelle Computertechnik versucht seit jeher, jedes Rauschen, jede zufällige Schwankung in den Signalen zu minimieren.

Es gilt als Feind der präzisen Informationen, da selbst kleinste Störungen zu Fehlern führen können. Dieser Ansatz führte zu ausgeklügelten Verfahren zur Fehlerkorrektur und zu immer höherer Signalstabilität in Halbleiterchips. Doch dieser Ansatz stößt zunehmend an physikalische Grenzen. Während die Miniaturisierung von Transistoren und Chips neue Leistungsrekorde ermöglichte, wachsen Herausforderungen wie Energieeffizienz, Wärmeentwicklung und Komplexität exponentiell. In diesem Kontext gewinnt die Nutzung von Rauschen als Rechenressource an Bedeutung.

Rauschgesteuertes Rechnen, auch bekannt unter Begriffen wie probabilistisches oder thermodynamisches Rechnen, nutzt natürliche thermische Schwankungen oder andere Quellen von Rauschen gezielt aus, um Berechnungen durchzuführen. Statt darum zu kämpfen, Fehler und zufällige Fluktuationen aus dem Prozess zu verbannen, werden diese als integraler Bestandteil des Rechenprozesses verwendet. Bei dieser Methode befinden sich die Rechenelemente in einem semi-zufälligen Zustand, der durch programmierte Wechselwirkungen nach und nach zu einem Gleichgewichtszustand tendiert. Dieser Gleichgewichtszustand entspricht der Lösung des zu bearbeitenden Problems. Diese revolutionäre Herangehensweise eignet sich besonders für bestimmte Klassen von Berechnungen, die bereits eine Form von Zufall oder Wahrscheinlichkeiten beinhalten.

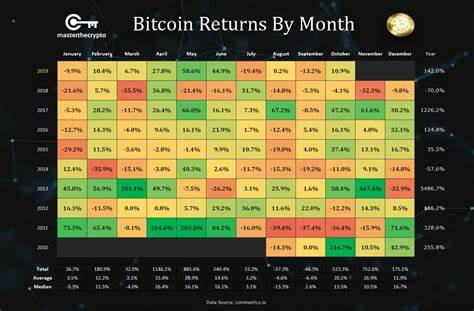

Ein prominentes Beispiel sind Monte-Carlo-Simulationen, die in der wissenschaftlichen Forschung, Physik, Finanzmodellen und anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Auch in der KI spielt das Konzept eine entscheidende Rolle, vor allem bei Algorithmen, die auf probabilistischen Modellen beruhen, wie zum Beispiel bei der Generierung von Bildern mit stable diffusion oder bei probabilistischen KI-Systemen. Ein Vorreiter in diesem Bereich ist das New Yorker Startup Normal Computing, das mit seinem Prototypen eines sogenannten thermodynamischen Computers bereits beeindruckende Erfolge vorweisen kann. Ihr Stochastic Processing Unit (SPU) nutzt Kapazitor-Induktor-Resonatoren gekoppelt durch regelbare Verbindungen und initialisiert sie mit zufälligem Rauschen. Anschließend wird das zu lösende Problem in die Kopplungen programmiert.

Nach einer Zeitspanne des Ausgleichs liefern die Resonatoren den Lösungsausgang. Diese Herangehensweise zeigt, wie Rauschen gezielt genutzt wird, um komplexe mathematische Operationen, wie das Invertieren von Matrizen oder das Sampling aus Gaußverteilungen – eine Schlüsselkomponente in KI-Anwendungen – effizient durchzuführen. Allerdings ist Normal Computings aktueller Prototyp nicht unmittelbar für große Anwendungen skalierbar. Die Verwendung von Induktivitäten erschwert die Miniaturisierung und Integration in gängige CMOS-Technologien. Die Entwickler arbeiten aber an einer überarbeiteten Version ohne solche schwer sklierbaren Bauteile, die rein simulativ entworfen wird und noch in diesem Jahr als Chip erscheinen soll.

Die nächsten Generationen der thermodynamischen Computer könnten so in den Bereich industrialisierbarer, programmierbarer Hardware vorstoßen. Doch nicht nur Normal Computing verfolgt diesen Ansatz. Auch andere Forschungsgruppen und Startups arbeiten an probabilistischen Computern, die den Einfluss von Supryo Datta an der Purdue University als akademischer Wurzel haben. Während die meisten probabilistischen Computer aus dem traditionellen akademischen Umfeld stammen, zeichnen sich bei Normal Computing Einflüsse aus der Quantencomputing-Welt ab. Dadurch entsteht eine Vision einer künftigen Computerarchitektur mit diversen spezialisierten ASICs, die für verschiedene Problemstellungen jeweils die optimale physikalische Rechenbasis wählen – sei es klassisch deterministisch, probabilistisch, thermodynamisch, oder sogar quantum-basiert.

Diese Idee stößt neue Türen auf. Statt heute CPUs oder GPUs universell für alle Berechnungen zu verwenden, könnte die Zukunft in spezialisierten physikbasierten Chips liegen, die für einzelne Klassen von Problemen maßgeschneidert sind. So wie ein Bergarbeiter statt eines Spatens einen Bagger benutzt, könnte eine KI oder ein wissenschaftliches Simulationsprogramm ein thermodynamisches oder probabilistisches Rechensystem auswählen, das für seine Aufgabenstellung optimal zugeschnitten ist. Insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz eröffnet thermodynamisches Rechnen neue Chancen. KI-Modelle profitieren oft von stochastischen Verfahren, etwa beim Training neuronaler Netze, bei der Arbeit mit Unsicherheiten oder bei probabilistischen Modellen.

Wenn rechnerisch natürliches Rauschen genutzt wird, kann dies zu erheblichen Energieeinsparungen und Leistungssteigerungen führen. Die enorme Rechenlast heutiger KI-Anwendungen ist ein wichtiger Treiber für neue Hardwarearchitekturen, und das thermodynamische Rechnen bietet einen vielversprechenden Weg, diese Herausforderungen zu adressieren. Neben der Energieeffizienz liegt ein weiterer Vorteil der rauschgetriebenen Rechner in der inhärenten Fehlertoleranz. Da das System von vornherein mit Stochastizität arbeitet, ist es grundsätzlich weniger anfällig für einzelne Fehler oder Schwankungen, was die Stabilität und Robustheit der Berechnungen erhöhen kann. Das kann besonders in Anwendungen wie Sensorik, Robotik oder Echtzeitsystemen wichtig sein, wo das Umfeld unvorhersehbar und dynamisch ist.

Natürlich steht die Technologie noch am Anfang. Die Skalierbarkeit, die Integration in bestehende Fertigungstechnologien, die Programmiermodelle und Softwareunterstützung sind Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Allerdings zeigen die ersten Prototypen, dass rauschgesteuertes Rechnen keine bloße theoretische Spielerei ist, sondern großes praxisorientiertes Potenzial besitzt. Im Zusammenspiel mit anderen aufstrebenden Technologien wie Quantencomputing oder neuromorphen Rechnungen könnte sich daraus ein vielfältiges Ökosystem spezialisierter Rechner entwickeln, das der immer weiter steigenden Komplexität von Berechnungen gerecht wird. Abschließend lässt sich sagen, dass rauschgesteuertes oder thermodynamisches Rechnen die Grenzen des bisherigen Verständnisses von Computerarchitektur sprengt.

Indem es natürliche physikalische Prozesse wie Rauschen nicht bekämpft, sondern produktiv nutzt, schafft es neue Wege für effizientes und innovatives Rechnen. Für die Zukunft der Computertechnik, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, wissenschaftliche Simulationen und datenintensive Anwendungen, könnte dies die entscheidende neue Richtung sein. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell und in welchem Umfang diese Technologie industriell relevant wird und welchen Einfluss sie auf unseren Alltag und die digitale Welt haben wird.