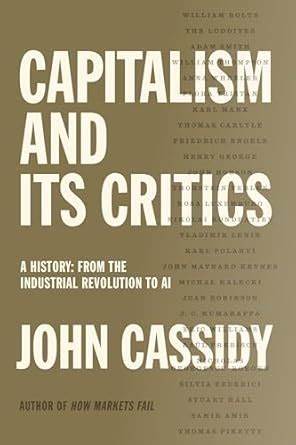

Der Kapitalismus ist zweifellos eine der prägendsten Wirtschaftsordnungen der Menschheitsgeschichte. Seine Entwicklung reicht zurück bis zur Industriellen Revolution, die vor etwa 250 Jahren begann und die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, produzieren und konsumieren, grundlegend veränderte. Doch während der Kapitalismus sich als wirtschaftliches System weltweit durchgesetzt hat, ist er stets von vielfältiger Kritik begleitet worden, die bis heute anhält und sich angesichts neuer technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen sogar verschärft hat. Die Anfänge des Kapitalismus liegen in der Zeit, als die Mühlen, Manufakturen und Fabriken das traditionelle Handwerk und die agrarische Lebensweise zunehmend ablösten. Diese Umwälzungen führten zu enormem wirtschaftlichen Wachstum, aber auch zu sozialen Ungleichheiten und Ausbeutung.

Bereits im 19. Jahrhundert äußerten Denker wie Karl Marx und Friedrich Engels grundlegende Kritik an den sozialen Verhältnissen, die der Kapitalismus mit sich brachte. Sie bezeichneten das System als ausbeuterisch und als Ursache von Instabilität und sozialen Krisen. Dabei waren die Wirtschaftskrisen wie der Börsenkrach von 1857 auch Anlass für revolutionäre Hoffnungen auf einen grundlegend neuen Gesellschaftsentwurf, der das Profitsystem überwinden sollte. Im Verlauf des 20.

Jahrhunderts erlebte der Kapitalismus verschiedene Wandlungsphasen. Nach den beiden Weltkriegen und der Großen Depression setzte sich die keynesianische Wirtschaftspolitik durch, die durch staatliche Eingriffe Marktversagen zu korrigieren suchte und soziale Sicherheit stärken wollte. Dieses Modell prägte die Nachkriegsjahre und führte zu einem nie dagewesenen Wohlstand in vielen westlichen Industrieländern. Doch schon Mitte des Jahrhunderts begannen sich Risse im System zu zeigen: Inflation, Arbeitslosigkeit und neue Krisen gaben Anlass für die Rückkehr zu neoliberalen Konzepten, die Liberalisierung der Märkte und Deregulierung wollten. Mit dem Aufkommen der Digitalisierung, dem Internet und nun der Künstlichen Intelligenz stehen wir erneut an einer Wegscheide.

Technologien verändern Produktion, Arbeitswelt und Wirtschaft grundlegend. Die Automatisierung und der Einsatz von KI bringen einerseits Effizienzsteigerungen und neue Chancen, andererseits verstärken sie die Unsicherheiten und Verteilungsprobleme. Kritik am Kapitalismus heute zielt häufig darauf ab, dass das System zunehmend von wenigen profitiert und soziale Ungleichheit sich verschärft. Das Versprechen gleichberechtigten Wohlstands für alle scheint unter dem Druck globaler Finanzmärkte, datengetriebener Geschäftsmodelle und rasanten gesellschaftlichen Wandels immer schwerer einzulösen. Ein Charakteristikum des Kapitalismus ist seine Anpassungsfähigkeit.

Über die Jahrhunderte zeigte sich das System stets wandlungsfähig, indem es auf politische, soziale und technologische Veränderungen reagierte. So entstand eine Vielfalt kapitalistischer Modelle von staatlich regulierten Märkten bis zu freien, globalen Handelsnetzwerken. Doch genau diese Flexibilität führt auch zu Kritik, denn sie kann als politisches Instrument genutzt werden, um soziale Forderungen abzuschwächen oder soziale Verantwortung zu delegieren. Die Debatten um den Kapitalismus sind nicht neu und spiegeln unterschiedliche Ideologien und Interessen wider. Manche sehen im Kapitalismus den Motor von Innovation, Wohlstand und individueller Freiheit.

Andere kritisieren ihn als „seelenloses“ System, das menschliche Bedürfnisse und soziale Gerechtigkeit zugunsten von Profit und Wachstum hintanstellt. In politischen Diskussionen treten oft Populisten auf den Plan, die einerseits reiche Eliten anprangern, aber selbst nationale Wirtschaftsinteressen mit protektionistischer Handelspolitik verfolgen. Ein Beispiel dafür ist die ambivalente Haltung ehemaliger US-Präsidenten, die gleichzeitig die dynamischen Prozesse des Kapitalismus loben, aber auch dessen Regeln zu ihren Gunsten zu verändern versuchen. Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz stellt sich die Frage, wie der Kapitalismus mit der zunehmenden Automatisierung umgeht. Wird KI zu einer Quelle massiven Produktivitätswachstums, das allen zugutekommt, oder verstärkt sie die Konzentration von Vermögen und Macht? Werden menschliche Arbeitskräfte überflüssig, wenn Maschinen Entscheidungen treffen und komplexe Aufgaben übernehmen? Diese Herausforderungen werfen neue grundlegende Fragen auf: Wie wird Arbeit neu definiert? Welche Rolle spielen Unternehmen und Politik bei der Regulation von Technologien? Und wie kann ein Wirtschaftssystem gestaltet werden, das menschliches Wohlergehen in den Mittelpunkt stellt? Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Kapitalismus und seine Kritiker immer in einem Spannungsverhältnis standen.

Jede wirtschaftliche Krise, jede soziale Ungerechtigkeit löste neue Bewegungen und Denkansätze aus. Die Geschichte lehrt, dass kein System statisch ist. Auch wenn Kapitalismus oft als „allmächtig“ beschrieben wird, offenbaren seine wiederkehrenden Krisen die Notwendigkeit ständiger Anpassung und Reflexion. Das Zusammenspiel von Märkten, Staat und Gesellschaft wird dabei neu verhandelt. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass Kapitalismus für viele Menschen weltweit auch Chancen eröffnet hat.

Die Verbreitung von Wohlstand, der Zugang zu Bildung und Technologie sind untrennbar mit der Entwicklung dieses Systems verbunden. Doch gelingt es nicht immer, diese Vorteile gerecht zu verteilen. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, ökonomische Unsicherheit und Umweltprobleme sind Symptome, die eine Neuorientierung nötig machen. Moderne Kritiker fordern daher nicht nur Reformen, sondern häufig ein neues Verständnis von Wirtschaft, das Kooperation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung stärker betont. Insgesamt bleibt die Zukunft des Kapitalismus offen.