Über die letzten Jahrzehnte hinweg hat sich China als globale Wirtschaftsmacht etabliert und beeindruckende Wachstumsraten verzeichnet. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch umfangreiche Investitionen in Infrastruktur, Industrie und Immobilien vorangetrieben. Doch genau diese expansive Wachstumsstrategie hat auch eine Schattenseite. In den letzten Jahren hat sich ein Übermaß an Kapazitäten in verschiedenen Branchen angestaut, das nun zum großen Gewicht für Chinas wirtschaftliche Zukunft wird. Die Folgen langjähriger Überinvestitionen spiegeln sich in diversen Bereichen wider und fordern von der chinesischen Regierung und Wirtschaft enorme Anpassungskraft und Weitsicht.

Ein grundlegendes Problem sind die sogenannten Überkapazitäten. In Industriezweigen wie der Stahlproduktion, der Kohleförderung und der Zementherstellung wurden in den Boomjahren Kapazitäten geschaffen, die den tatsächlichen Bedarf bei Weitem übersteigen. Dies führt zu Preisdruck, ineffizienter Ressourcenverwendung und einer Belastung der Umwelt. Unternehmen in diesen Branchen stecken oft in einer Situation fest, in der sie nur durch staatliche Unterstützung oder Schuldenerlasse überleben können. Dieses Überangebot an Gütern wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus und schwächt die Profitabilität ganzer Wirtschaftszweige.

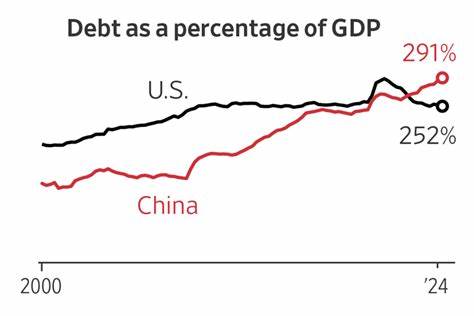

Ein weiterer gewichtiger Faktor ist die Verschuldung, die auf Staats-, Unternehmens- und Haushaltsebene stark angestiegen ist. Besonders im Unternehmenssektor sind viele Firmen stark verschuldet, da Kredite genutzt wurden, um Investitionen auszuweiten, oft ohne entsprechende Nachfrage. Die hohe Verschuldung schafft Risiken im Finanzsystem und limitiert die Spielräume für neue wirtschaftliche Impulse. Die chinesische Führung steht daher vor der Herausforderung, die Verschuldung zu begrenzen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu fördern, ohne die Finanzmärkte zu destabilisieren. Die Immobilienbranche, die lange als Motor für Wachstum und Wohlstand galt, zeigt ebenfalls die Belastungen durch Überschussentwicklung.

In vielen Städten entstanden in kurzer Zeit große Mengen an Neubauten, während die tatsächliche Nachfrage nicht im gleichen Maße stieg. Dies führte teils zu sogenannten Geisterstädten und einer Verwundbarkeit des Sektors gegenüber Konjunkturschwankungen. Eine Verlangsamung in der Immobilienentwicklung hat weiterreichende Konsequenzen für Bauunternehmen, Banken und Anbieter von Baumaterialien und zeigt die Vernetzung der Risiken innerhalb der Wirtschaft. Zudem hat die expansive Wirtschaftspolitik zu Umweltproblemen geführt, die langfristig das Wachstumspotenzial einschränken. Die intensive Nutzung von Ressourcen und die starke Industrieproduktion verursachen Luft- und Wasserverschmutzung, die die Lebensqualität beeinträchtigen und Kosten für Gesundheit und Umweltschutz erhöhen.

Dies zwingt China dazu, einen nachhaltigen Entwicklungsweg einzuschlagen und Umweltaspekte stärker in wirtschaftliche Entscheidungen einzubeziehen. Trotz der Herausforderungen ist die chinesische Wirtschaft keineswegs von Schwäche geprägt. Vielmehr befindet sich das Land in einer Phase der Transformation, bei der veraltete Strukturen aufgelöst und moderne, technologiegetriebene Industriezweige gefördert werden sollen. Innovation, Digitalisierung und ein stärkeres Gewicht des Binnenkonsums stehen im Fokus, um künftig widerstandsfähiger und zukunftsfähiger zu sein. Die Regierung präsentiert verschiedene Reformansätze, um die Überkapazitäten abzubauen, die Finanzmärkte zu stabilisieren und nachhaltiges Wachstum einzuleiten.

Hierzu zählen unter anderem eine strengere Kreditvergabe, die Förderung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Unternehmensstruktur durch Marktmechanismen. Die internationale Dimension darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Chinas Rolle als globaler Handelspartner und Produktionsstandort bedeutet, dass wirtschaftliche Umwälzungen im Land weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Unternehmen weltweit beobachten die Entwicklungen genau, insbesondere vor dem Hintergrund von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen. Das Management der wirtschaftlichen Last durch Übermaß wird maßgeblich beeinflussen, wie China seine Position im globalen Wettbewerb behauptet.

Nicht zuletzt hängen die Chancen auf einen erfolgreichen Umschwung auch von der sozialen Stabilität ab. Arbeitsplätze, Einkommensverteilung und regionale Unterschiede spielen eine entscheidende Rolle darin, wie gut Reformen umgesetzt und akzeptiert werden können. Eine gerechte und inklusive Wachstumspolitik ist daher essenziell, um soziale Spannungen zu vermeiden und den Wandel tragfähig zu gestalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas Wirtschaft vor einer entscheidenden Weggabelung steht. Die Belastungen aus Jahren exzessiver Investitionen und Verschuldung stellen eine große Herausforderung dar, die jedoch mit zielgerichteten Reformen und einer Neuorientierung beim Wachstum bewältigt werden können.

Von der Effizienzsteigerung über die Förderung von Innovation bis hin zu umweltfreundlicher Entwicklung muss China einen Weg finden, die Last der Vergangenheit abzubauen und sich gleichzeitig für die Zukunft aufzustellen. Nur so kann das Land seine Potenziale vollständig ausschöpfen und seinen Platz als führende Wirtschaftsmacht nachhaltig sichern.