In den letzten Jahren haben große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) wie GPT-4 und weitere KI-basierte Systeme eine enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem sie menschliche Sprache verarbeiten und komplexe Aufgaben lösen können, ohne speziell dafür trainiert zu sein. Insbesondere im Bereich der Chemie, einer Wissenschaft, die für ihre Komplexität und ihre Vielschichtigkeit bekannt ist, stellen sich spannende Fragen darüber, wie gut diese KI-Modelle wirklich sind – und wie sie sich im Vergleich zur Expertise von professionellen Chemikern schlagen. Der Bereich der chemischen Wissenschaften hat sich traditionell auf die Fachkompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlassen, die aufgrund jahrelanger Ausbildung und Praxis tiefgreifendes Verständnis für chemische Prozesse, Reaktionen, Sicherheitsaspekte und Materialeigenschaften besitzen. Diese Expertise ist das Ergebnis von stets angewandtem kritischem Denken, Erfahrung im Labor und einem enormes Gedächtnis an chemischem Wissen. Doch angesichts der jüngsten Fortschritte in der KI-Forschung stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise große Sprachmodelle diese menschliche Expertise ergänzen oder gar übertreffen können.

Ein besonderer Meilenstein in der Beantwortung dieser Frage ist die Entwicklung und Einführung von ChemBench – einem umfangreichen Evaluierungsrahmenwerk, das speziell dafür konzipiert wurde, die chemischen Kenntnisse und das Denkvermögen von LLMs objektiv mit dem Können erfahrener Chemiker zu vergleichen. ChemBench umfasst einen umfangreichen Katalog von über 2700 Fragen, die von einfachen Wissensabfragen bis hin zu komplexen Problemlösungen aus verschiedensten Teilgebieten der Chemie reichen. Dabei wird nicht nur das Abrufen von Fakten geprüft, sondern auch die Fähigkeit zur logischen Schlussfolgerung, Berechnung und Intuition – zentrale Kompetenzen, die im chemischen Alltag unverzichtbar sind. Die Ergebnisse solcher Vergleichsstudien sind vor allem eines: überraschend. Moderne Sprachmodelle zeigen in vielen Bereichen ein Level an Leistung, das dem besten menschlichen Experten oft sogar überlegen ist.

Diese Überlegenheit manifestiert sich in der Fähigkeit, eine Vielzahl von Fragen korrekt zu beantworten, insbesondere wenn es sich um klassische, auf Fakten basierende Wissensfragen oder standardisierte Problemstellungen handelt. Dies belegt, dass LLMs nicht nur passiv Wissen reproduzieren, sondern in gewissem Maße auch in der Lage sind, chemisches Wissen anzuwenden. Doch trotz dieser beeindruckenden Leistungen sind die Grenzen der LLMs offenbar. Insbesondere bei Aufgaben, die ein tiefes, strukturelles Verständnis oder ausgeprägte interpretative Fähigkeiten erfordern, zum Beispiel beim Identifizieren von Molekülstrukturen anhand von SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) oder beim Abschätzen komplexer analytischer Resultate wie Kernspinresonanzspektren, zeigen selbst die besten Modelle deutliche Schwächen. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass während Sprachmodelle über ein eindrucksvolles Faktenwissen verfügen, die tiefgreifende chemische Intuition und die Fähigkeit, experimentelle oder strukturelle Nuancen zu erfassen, nach wie vor Bereiche sind, in denen erfahrene Chemiker überlegen sind.

Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass manche Modelle trotz falscher Antworten mit übertriebener Sicherheit auftreten. Dieses Phänomen der sogenannten „überkonfidenten“ Vorhersagen birgt Risiken, insbesondere wenn etwa nicht-expertengestützte Nutzer auf ihre Auskünfte vertrauen. Sicherheit und Verlässlichkeit der Ergebnisse sind besonders im Umgang mit chemischen Substanzen bedeutsam, da falsche Informationen über toxische oder gefährliche Stoffe schwerwiegende Folgen haben können. Ein weiterer interessanter Befund ist, dass das Gesamtleistungsniveau der LLMs oft mit deren Modellgröße korreliert. Größere Modelle liefern tendenziell akkurateres und zuverlässigeres Wissen, was auf eine verbesserte Generalisierung und ein umfassenderes Trainingskorpus schließen lässt.

Gleichzeitig gilt aber auch, dass Größe allein nicht alle Defizite beheben kann. Die Integration spezialisierter chemischer Datenbanken und die gezielte Schulung auf strukturelle und experimentelle Aspekte der Chemie sind weiterhin wichtige Forschungsfelder. Im Bereich der chemischen Präferenzen, also der Fähigkeit, Vorlieben bei Molekülen, etwa im Kontext der Wirkstoffentwicklung, nachzuvollziehen, zeigen Sprachmodelle derzeit nur wenig Übereinstimmung mit menschlichen Experten. Dies weist darauf hin, dass komplexe subjektive Urteile und Urteilsfindung auf chemischer Intuition noch eine große Herausforderung für KI-Systeme darstellen. Allerdings könnte gerade hier das sogenannte „Preference Tuning“ – das Anpassen der Modelle an menschliche Vorlieben – ein vielversprechender zukünftiger Ansatz sein.

ChemBench hat zudem gezeigt, dass Modelle nicht nur auf Mehrfachauswahl-Fragen (Multiple Choice Questions) trainiert und evaluiert werden sollten, denn diese spiegeln häufig nicht das reale Anforderungsprofil chemischer Ausbildung und Forschung wider. Offene Fragestellungen, die Erklärungen und komplexere Lösungen erfordern, sind entscheidend für ein umfassendes Verständnis der Fähigkeiten modellbasierter Systeme. Eine wichtige Konsequenz der Forschung rund um LLMs im Chemiebereich betrifft auch die Lehre. Die Tatsache, dass Maschinen reine Fakten und standardisierte Lösungswege zunehmend souverän beherrschen, verschiebt den Fokus hin zu kritischem Denken, kreativem Problemlösen und der Ausbildung von Urteilsvermögen. Die künftige Ausbildung von Chemikern wird sich somit stärker auf Aspekte konzentrieren müssen, die Maschinen nicht so leicht reproduzieren können – etwa die Erforschung neuartiger Hypothesen, das tiefere Verständnis von unerwarteten Ergebnissen im Labor und die ethische Bewertung chemischer Anwendungen.

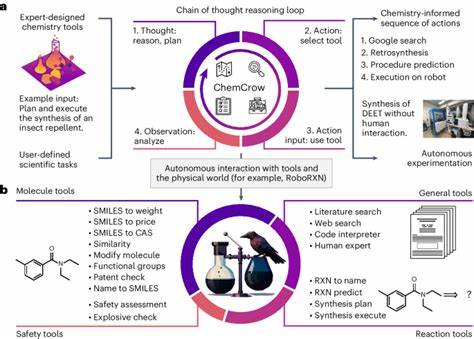

Hinsichtlich der praktischen Anwendung eröffnen LLMs enorme Potenziale. Als „Co-Pilot“-Systeme könnten sie Chemikern helfen, aus einer Flut von wissenschaftlichen Publikationen und Datenbanken rasch relevante Informationen zu extrahieren, Vorschläge für neue Experimente zu machen oder sogar Synthesewege zu optimieren. Allerdings ist es unerlässlich, dass solche Systeme zuverlässig und transparent arbeiten und Nutzer jederzeit die Grenzen und Unsicherheiten der Antworten erkennen können. Die Tatsache, dass standardisierte Testverfahren und Prüfungsfragen nicht unbedingt die vollständige Komplexität chemischer Expertise abbilden, zeigt die Notwendigkeit neuer Bewertungsmethoden. ChemBench gilt hier als ein wegweisender Schritt, der als Plattform für weitere Forschung dienen kann und zur Entwicklung sicherer und leistungsfähiger KI-Anwendungen im chemischen Kontext beiträgt.

Nicht zuletzt adressiert die Studie mit ChemBench auch ethische und sicherheitsspezifische Fragestellungen, denn jede Technologie mit der Fähigkeit, chemische Strukturen und Reaktionen zu generieren, birgt Risiken, etwa die missbräuchliche Verwendung für die Synthese gefährlicher Substanzen. Daher muss die weitere Entwicklung von LLMs und verwandten Systemen von verantwortungsvollen Grundsätzen begleitet werden, die Missbrauch verhindern und den Schutz der Gesellschaft gewährleisten. Insgesamt zeichnet sich ab, dass große Sprachmodelle heutzutage bereits als leistungsfähige Werkzeuge im chemischen Bereich eingesetzt werden können. Sie sind aber noch weit davon entfernt, den erfahrenen Chemiker vollständig zu ersetzen. Die Kombination aus menschlicher Intuition und kritischem Denken mit der riesigen Datenverarbeitungskapazität und dem Faktenwissen der KI wird in Zukunft die Forschung und Lehre in der Chemie maßgeblich prägen.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft bevölkert sich daher immer mehr mit interdisziplinären Expertinnen und Experten, die sowohl die chemischen als auch KI-technischen Aspekte verstehen. Die Kombination dieser Kompetenzfelder ist Voraussetzung, um die Potenziale zu erschließen und gleichzeitig die Herausforderungen zu meistern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verhältnis von Chemiker-Expertise und KI-gesteuerten Sprachmodellen eher komplementär als konkurrierend ist. Jeder Fortschritt in der KI liefert neue Werkzeuge, steigert die Effizienz und kann neue kreative Impulse setzen. Gleichzeitig bleibt die menschliche Fähigkeit, kritisch zu reflektieren, ethische Fragen zu bewerten und neuartige Denkansätze zu entwickeln, weiterhin unverzichtbar.

Die Zukunft der Chemie wird somit von einer engen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine geprägt sein, die gemeinsam das komplexe Feld des chemischen Wissens und der Forschung voranbringt – getrieben durch innovative Technologien, fundiertes Fachwissen und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gesellschaft und Umwelt.